| |

所谓的“雅集”,是中国古代社会中文人聚会的一种方式,许多史料都记载了过去被人们乐于传诵的一些文坛盛事。玉山雅集是元末众多雅集中影响最大、最有典型性的一个雅集。首先,它的集会和参与者数量是其他会社活动难以企及的。形式多样的集会常常连续进行数日,前后持续近二十年,总数则在上百次。目前有确切记载的到过玉山佳处的文士有100多位,而实际与雅集主人顾瑛的交游者近400位。这个庞大的文人群体是由不同年龄、文化、阶层、民族、信仰的人共同构成的,他们各有不同的人生角色和境遇,而在这丰富的交流活动中,丹青翰墨成为他们酬赠联系的手段,也是他们人格精神的栖居家园。如果检视雅集参与者的名单就会发现几乎元末所有的重要文人画家都频繁参与其中。通过研究以玉山雅集为中心的元末江南文人雅集活动,以雅集为中心而展开对元末画家群体的研究,可以探求在14世纪这个重要转变过程中人们态度和行为模式在他们绘画活动中的体现,进而帮助我们更好地理解元末的绘画。

一、工匠广泛参与雅集

元代绘画的变革伴随的是绘画材料的改进。从元代开始,靠近吴中的湖州制笔业迅速崛起,代替了唐宋时期宣州制笔业的显赫地位,成为全国制笔业的中心,这与此处的文人汇集有很大关系。湖州笔以长锋羊毫笔的特点更加适应文人书画创作即兴挥洒、注重多变的笔墨效果的需要,代替粗壮刚劲的宣笔而大为盛行。可以说材料的革新与完善为绘画技术的发展提供了必要保障,而绘画发展的内在要求也对绘画主体的材料选择起到规约作用。比如,宋画基本上以绢为画底,绢与纸相比更易制作出各种绘画效果,能够多层溥色、皴染而不会损坏画底,符合宋代绘画亦墨亦色的要求,能够满足宋代绘画技术表达的全部条件,但是元代绘画审美取向的变化对材料选择提出了新的要求。其实从南宋开始,追求笔墨自身趣味的夏珪就开始采用纸本作画,而元代画家更着意于物象塑造过程中出现疏松而灵动的线条。而相对绢本来说,纸上更容易出现松动多变的笔触。因为纸质表面比处理过的绢要毛一些,而且白色的纸质更能突出墨色古淡清雅的特质。如果一些制作绘画材料的工匠参与到雅集中,无疑能够让绘画材料的改进与文人画的需要密切结合,而玉山雅集恰恰出现了很多这类工匠的身影。

玉山雅集不同于前代雅集中的一个重要现象就是雅集宾客身份多样性和平民性,传统上属于贱民一类的工匠伎艺之流是难登大雅之堂的,也是文人雅士不屑与之交往的。但是他们却可以经常出入玉山草堂,与各种阶层的人一起宴集同乐。如地位卑微的疡医刘起,乐师张猩猩、周琦,还有多位墨工、笔工,他们在参与雅集的过程中并没有受到轻视,杨维桢、于立、昂吉都曾写诗相赠。正是这种开放包容的雅集,才给因为社会壁垒森严而分野明确的文人与工匠审美差异得到交融,使二者得到更好的结合与发展。这背后暗含的其实是元代士大夫文化与俚俗文化间密切的互动关系。元代文化最大的特点就是全方位的交流融合,这种“交流”既包括了中外交流、周边少数民族和内地汉族的交流,还有社会内部不同阶层之间的交流。这种复杂的构成方式赋予元代绘画蓬勃的创造活力与异彩纷呈的风格面貌。

其实重视具有特殊技艺的工匠是元代各朝帝王统治的一个传统,元文宗时期的著名墨工朱万初就和当时朝中名士虞集交游极深,并且因为所进墨“大称旨,得禄食艺文之馆”,一年后竟然“以年劳恩赏,出佐帅幕南海,转承东阳。”虞集曾作《朱万初制墨序》一文,专门记述他的经历:“豫章朱万初,世儒家,敏文而善艺。得古墨法,至京师,颇试作之,相知者一二君子耳。余尝用之,爱其沉着而无留渍,轻清而有馀润,其品在郭兄父子间,而缙绅博雅殊以其言为信。圣天子御奎章阁亲翰墨,近臣以为荐者上进,果称旨赐官,可谓荣遇。已于乎,天下之所谓艺精者,世固有之,其闻不闻,系乎遇与不遇。文房之用郁郁不见来者久矣,一旦际乎文明之盛,遂显于时而传于来世,岂偶然哉?”[1]有了奎章阁学士的誉扬和当朝皇帝的赏识,朱万初成为有元一代最负盛名的墨工也是必然了,而且直到明代还有杨升庵这样的名士作《朱万初墨》追怀他的事迹。

其实朱万初在元代的成功并非偶然现象,另外两个著名墨工潘云谷和魏元德也曾挟艺北游大都,结交了很多文人和官员;魏元德也曾来到玉山,《草堂雅集》卷七有郑东的一首《赠墨工魏元德之京》正是魏元德出发去大都前为其践行而作。而且元代墨工更有像沈继孙那样亦儒亦匠的人物。沈继孙又名沈学庵,字起宗,号学翁,苏州人,是元末明初一位以制墨为业的儒士,与倪瓒以及“北郭十子”的高启、王行都有交往。王行称:“学庵予友也。为人谦慎,自将与物无忤,勤于学问,手未尝释卷,盛思益人,纂修《外科新录》、《本草发挥精华》、《十二经药治疗溯源》、《广切韵图检例》、《增补广韵七音字母》、《墨法集要》、《调膳录》等,为书凡若干种,或行世,或传家,无不精实详备,人多资之。”以制墨为隐身之业却有如此丰富的著作,确实让人慨叹其学识不同于一般匠人。尤其是他撰写的《墨法集要》,成书于1398年,《四库提要》称此书:“由浸油以至试墨,叙次详核,各有条理,班班然古法具存,亦可谓深于兹事矣。世传《晁氏墨经》,其说太略,而明以来方氏、程氏诸谱,又斤斤惟花纹模式之是矜,不若是书之缕析造法,切于实用。录而传之,是亦利用之一端,非他杂家技术徒为戏玩者比也。”沈继孙在书中根据自己的实践经验系统归纳了历史流传的制墨方法,并对当时可见的古墨和同时代墨工作了品评,其学识之宽广,著作之宏富已经超出了一般工匠的意义。

在陶宗仪的《辍耕录》卷二十九“墨”条中,共记载历代墨工60多位,其中元代墨工就有11人,并一一注明其籍贯,可见元代制墨业的发达。元代制墨业承继宋代,除徽墨以外,其他各地墨业都有所发展,并出现了一些著名墨工,如潘云谷、胡文忠、林松泉、于材仲、朱万初等。尤其朱万初所制墨“沉着而无留迹,轻清而有馀润”,最为人称道。今见元墨以山西大同冯道真墓出土“中书省墨”最有名。该墨呈牛舌形,墨模压制。一面为一行龙,形象生动,一面为阳文篆书“中书省”三字,风格浑朴,由此也可见元代墨模雕刻技艺的水平和对制墨工艺的严格要求。[2]本节就以元代墨工吴善(字国良)为例,探讨雅集中工匠与文人的交往。

二、墨工参与雅集,促进制墨工艺的改良

关于吴国良的生平,史料中缺少直接的记载,只能从元人别集中粗略地勾勒出他是苏州人,善吹箫,得制墨法,后徙居荆溪,以桐花烟制墨,好与文人雅士交游。他和倪瓒、张雨的关系都非常密切,这在下文中还将涉及。而且身为墨工的吴国良也是玉山雅集中的常客,玉山雅集有关文献中保留了很多与其唱和的诗作,如郑元祐的《龙香行赠吴国良》和《桐华烟为吴国良赋》,潘纯的《桐花烟为吴国良赋》,顾瑛的《次韵送吴国良》,泰不华的《台哈布哈为吴国良赋桐花烟诗》[3],这些人物都是参与玉山雅集的主要力量,可见吴国良之所以能够“与贤士大夫游”,与能够包容各种阶层群体、有着广泛文人参与、并且以书画作为主要内容和联系手段的雅集活动存在是密不可分的,而他以墨工身份进入文人群体主要就是通过类似玉山雅集这样的平台。

据《玉山名胜集》记载,至正十年十二月十五日,善用桐花烟制墨的吴国良带着倪瓒问候玉山友人的诗作,和郯韶、张师贤共同来到玉山,与顾瑛、顾元臣、于立、赵元宴于湖光山色楼,小瑶池、小蟠桃、金缕衣侍酒。席上吴善吹箫,陈汝言弹琴,以“冻合玉楼寒起粟”分韵赋诗。张师贤不成诗,罚酒二觥,兴尽而返。赵元作画以纪。《玉山名胜集》卷三又记录了同月的另一次宴集,除了上述几人外,还有袁华、陈基、陆仁等参加,而且此次记录了吴国良唯一的一首诗作:“三日寒山寺,桥边共缆舟。看云坐磐石,濯足俯清流。急雪翻随马,澄江静没鸥。君归甬东去,我向竹西逰。”可见之所以能参加文人之间的宴集,身为墨工的吴国良还是粗通文墨的。

但是他与文人交游更重要的原因还是因其制墨工艺的精熟,这恰恰满足了文人对书画材质选择的要求。在孔齐的《至正直记》中有《墨品》一篇,云:“江南之墨,称于时者三,龙游、齐峰、荆溪也。予尝试之,二者或煤粗损砚,惟荆溪于仲所造,则无此病,但伤于胶重耳。至顺后,或用鱼胶者,甚好。于氏已绝嗣,外甥李文远得其传,不若老于亲造之为佳。后至元间,姑苏一伶人吴善字国良者,以吹箫游于贵卿士大夫之门,偶得造墨法来荆溪,亚于李,亦可用也。”[4]文中所说李文远同样是活跃于玉山雅集的墨工,倪云林有《李文远制墨以赠吴宜甫次韵》诗,载于顾瑛的《草堂雅集》卷六中,诗云:“潘衡墨法老坡传,承晏昆仍又几年。”可知李文远的制墨法得自北宋的潘衡,潘衡是金华人,在琼崖起灶造墨,后得流放到此的苏东坡指点,造成“海南松煤”墨,墨质精纯,名声骤起。这是墨史上著名的故事,倪瓒诗中以“潘衡”的典故比拟李文远,正是暗指其与文人士大夫的交游正如当年苏东坡与潘衡的交往一样,对其制墨工艺大有裨益。此外还有一首《题赠李文远》:“义兴李文远,墨法似潘衡。糜角胶偏胜,桐花烟更清。紫云胶泛泛,玄璧理庚庚。安得龙香剂,霸枝写月明。”[5]诗中“义兴”即是宜兴,与荆溪同为一地,倪瓒在这里显然是把李文远麋鹿角胶制墨的方法与吴国良的桐花烟墨法相互比较,认为两者各有千秋。确实,相比专门制墨的李文远,身为伶人又好与士大夫游的吴国良专门用桐树花烧烟作为主要原料,搜集桐树花并非易事,可见其制作工艺的精细,但是恐怕难以大量生产,只能作为高档墨品在文人中少量使用,这可能也是吴国良在当时文人圈中名声很大,与士大夫交游广泛的原因。

雅集中墨工与画家的交流使得他们能够按照画家对材质的要求来改进制墨的方法。倪瓒曾记:“义兴吴国良用桐烟制墨,黑而有光焰,胶法又得其传,将游玉山,辄赋诗以遗其行云。”在诗中,倪瓒讲出了他对这种墨的感受,而且倪瓒对吴国良所制之墨应该非常满意,以至于画《荆溪清远图》相赠。此画迹虽然不存,但《铁网珊瑚》中对画作题跋有所著录,跋文云:“荆溪吴国良,工制墨,善吹箫,好与贤士大夫游。张贞居每馆寓其家,舣舟篱傍兴尽便反,故国良得贞居翰墨为多。今年夏予以事至郡中,泊舟文忠祠后,国良便从溪上具小舟相就语,为援箫作三五弄慰予寂寞,并以新制桐花烟墨为赠,予嘉其思致近古,遂写《荆溪清远图》以遗之,时至正十年四月廿一日也,东海倪生记。”[6]这应该就是吴国良在本年十二月拜访玉山前与倪瓒交往的记录,即前文提到郯韶所说的:“至正十年十二月十九日义兴吴国良持倪云林诗来玉山中。”从倪瓒的描述可知,吴国良虽然身为墨工,但因其“思致近古”,而又与贤士大夫过从甚密,连张雨这样高逸的文人也经常寓居其家,为其留下诸多翰墨,以致倪瓒都很羡慕。

吴国良在制墨方面确实是有独特的工艺的,沈继孙《墨法集要》就提到:“若造久藏墨须用桐油烧烟十两,陈年牛皮四两半,陈年鱼胶半两,秦皮苏木各半两,煎浓汁捜和蒸杵制之,岁久愈黒愈坚矣。予旧时荆溪吴国良所造牛胶墨,至今五六十年俨如古墨。”时人所制之墨可与古墨媲美,这当然是惜墨如金、对墨色品质有极高要求的倪瓒所期望的。值得一提的是,倪瓒可能是为了保证自己用墨的质量,似乎一直与很多墨工保持密切的联系,如陶得和、沈继孙也与其有所往来。倪瓒有《赠沈生卖墨诗序》云:“沈学翁隐居吴市,烧墨以自给,所谓不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱者也。”由于有了画家与墨工这种直接的联系,制墨工艺的改良也会更加贴近元代绘画以水墨为主,对墨色具有更加微妙丰富变化的要求。

赠予吴国良诗文的文人都是玉山雅集的积极参与者,可见吴国良之所以能够“与贤士大夫游”,与能够包容各种阶层群体、有着广泛文人参与、并且以书画作为主要内容和联系手段的雅集活动是密不可分的。如前文提到至正十年的雅集中,因为吴国良“持所制桐花烟见遗”,并留玉山中数日,席间“以铜博山焚古龙涎,酌雪水烹藤茶,出壑雷琴,听清癯生陈惟允弹石泉流水调”。当在座客人拿出所携画卷索题时,“遂以紫玉池(砚名)试桐花烟以赠之”,席间的高情雅致令人称羡。而试墨也是宋代以来文人热衷实践的传统,苏轼就曾说过:“余蓄墨数百挺,暇日辄出品试之,终无墨者,其间不过一二可人意,以此知世间佳物,自是难得,茶欲其白,墨欲其黑,方求墨时嫌漆白,方求白时嫌雪黑,自是人不会事也。”[7]这种雅逸的情怀当然也是玉山名士们希望追怀的。如此好墨以好砚相配,当然要迫不及待一试其妙了。

身为工匠的吴国良参与雅集当然并不只是为了赋诗吹箫,同时参与雅集的书画家如张雨、赵元、陈汝言、陆仁、泰不华肯定少不了对书画材料的探讨。他们对其所制之墨的体会和感受,必定促使其改良制墨工艺,以更适合书画创作的需要。此外,著名文人对其所制之墨的褒扬无疑会提升自己品牌的价值。柯九思有一首《墨工林松泉来求荐就写寄》可能就是这位叫林松泉的墨工向柯九思毛遂自荐后得到的回赠。而倪瓒更有一诗题为《义兴吴国良用桐烟制墨将逰吴中求售赋诗以速其行》,云:“生住荆溪上,桐花收夕烟。墨成羣玉秘,囊售百金传。孰谓奚珪胜,徒称潘谷仙。老松端媿汝,法已入玄玄。”[8]在外出售墨之前得到倪瓒对自己墨的品鉴,并借助名士的声望,吴国良的墨自然能够卖个好价钱了。元代大量墨工之所以积极与文人士大夫交游,使自己获得更大的商业收益也是其中一个重要原因。

三、篆刻中注入文人品味

从宋代金石学的兴起形成了文人士大夫好印的风尚。但是由于篆刻艺术的特殊性,直到明代中期,大部分文人即使对印章深有研究,却还只是篆写印稿然后交给工匠制作。即使是文人篆刻的开创性人物文彭,其早期治印也是篆印后交给鲍天成、李文甫这些高级艺人镌刻。元代是文人阶层普遍兴起对篆刻艺术的爱好并开始主动地介入其制作的关键时期,印章也开始大量在书画作品中使用。自元初开始,以赵孟頫、吾衍为首,已经开始逐渐形成文人化的篆刻理论,引领了元代印风的走向。

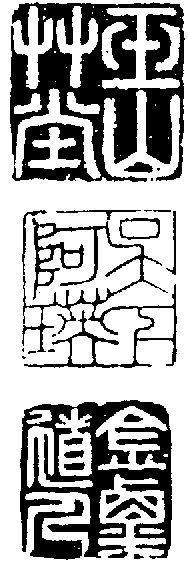

玉山雅集所处的昆山地区是良渚文化的发源地之一,其境内的赵陵山遗址、绰墩遗址都具有良渚文化的典型特征,并出土了大量玉器。这一地区在很长一段历史时期里都有玉器加工制作的传统,在战国以前就已经具有了精湛的玉器制作和雕刻工艺[9]。这种传统也使昆山能够成为篆刻工艺较为发达的地区,民间也就存在大量以篆刻技术为生的工匠。而这些普通工匠一旦具备了篆学基础,有了对秦汉古印的审美鉴赏能力就有可能与文人融合,把游艺馀事的治印转变为明确的职业行为。朱珪就是其中很有典型性的一位具有文人色彩的篆刻艺人。近年来一些学者根据朱珪的《名迹录》以及杨维桢、顾瑛等所作《方寸铁志》、《方寸铁铭》、《方寸铁颂》及题诗等一系列史料为切入点,对元代篆刻的艺术实践、师承关系与审美观念的发展都作了深入的研究[10]。关于朱珪的个案研究,莫武在其《由朱珪〈名迹录〉所附〈赠言〉论元代文人篆刻的发展》[11]一文中搜集颇为详尽,本文仅就玉山雅集中朱珪与文人的交游作一些补充。 玉山雅集所处的昆山地区是良渚文化的发源地之一,其境内的赵陵山遗址、绰墩遗址都具有良渚文化的典型特征,并出土了大量玉器。这一地区在很长一段历史时期里都有玉器加工制作的传统,在战国以前就已经具有了精湛的玉器制作和雕刻工艺[9]。这种传统也使昆山能够成为篆刻工艺较为发达的地区,民间也就存在大量以篆刻技术为生的工匠。而这些普通工匠一旦具备了篆学基础,有了对秦汉古印的审美鉴赏能力就有可能与文人融合,把游艺馀事的治印转变为明确的职业行为。朱珪就是其中很有典型性的一位具有文人色彩的篆刻艺人。近年来一些学者根据朱珪的《名迹录》以及杨维桢、顾瑛等所作《方寸铁志》、《方寸铁铭》、《方寸铁颂》及题诗等一系列史料为切入点,对元代篆刻的艺术实践、师承关系与审美观念的发展都作了深入的研究[10]。关于朱珪的个案研究,莫武在其《由朱珪〈名迹录〉所附〈赠言〉论元代文人篆刻的发展》[11]一文中搜集颇为详尽,本文仅就玉山雅集中朱珪与文人的交游作一些补充。

朱珪,字伯盛,元末昆山人。《姑苏志》言其:“师吴叡大小篆,尤善摹刻,尝取王厚之、赵孟頫、吾衍三家印章谱说,并叡与己所制印文篆例为书,曰《文集考》。又有《名迹录》,即珪素所刻名文也。性孤洁,不娶而终。”[12]《四库提要》中称其“善篆籀,工于刻印,杨维桢为作《方寸铁志》,郑元祐、李孝光、张翥、陆友仁、谢应芳、倪瓒、张雨、顾阿瑛诸人亦多作诗歌赠之。又工于摹勒石刻,因裒其平生所镌编为此集,题曰《名迹录》者。”检阅《名迹录》,虽然为朱珪所编,但收录的只是他自己所刻的官私碑记、墓志铭以及刻帖、箫铭、镜铭、柱丈铭等文,以及其他文人称誉他的诗文,这些文字内容主要出自杨维桢、李孝光、郑东、顾阿瑛、卢熊等人。在《名迹录》没有找到一篇朱珪本人撰写的诗文,而且朱珪在参加玉山雅集的多次诗文唱和中,从未完成过诗作,据《玉山名胜集》:

至正十八年九月,谢应芳欲迁居泗川里,前来道别。顾瑛“遂置酒于书画舫,邀恢公复初、袁君子英、陆君元祥、朱君伯盛,以‘江东日暮云’分韵。”顾瑛的序文后有参加宴集的释自恢、陆麒、袁华,但是朱珪并没有诗作;

至正二十年四月十一日,岳榆与翟份过昆山,春晖楼前芍药盛开,顾瑛宴客于楼上,以“红药当阶翻”分韵赋诗,同集有翟份、岳榆、袁华、于立、赵元和朱珪,其中朱珪和赵元都没有赋诗;

至正二十年八月十六日,顾瑛、于立、倪宏、秦约、朱珪、谢应芳、瞿份、陆仁、陆麒、殷奎、袁华等十二人在金粟冢宴集,诗成者八人,秦约作前序,于立作后序,倪宏仿李公麟《兰亭修禊图》作画,朱珪作小篆以代诗作。

数次参与宴集而从未完成诗作,朱珪本人的文化修养应该是相当有限的。此外,虽然《姑苏志》言其“师吴叡大小篆”,但是《名迹录》中记载的书碑篆额者有不少出自他的师友如吴叡、卢熊等人,而无朱珪本人,朱珪所作的只是摹刻。可以看出,朱珪是昆山当地技艺超群的刻手,当时重要碑刻多由他镌刻,并且与文人群体关系密切,但其身份只是民间手工艺人,并不能算作真正意义上的文士。

元代篆刻艺术经由赵孟頫、吾衍的提倡,在元末已经蔚为风气。尚古法是元代篆刻的突出特点,篆刻在秦汉六朝较盛,到唐、宋而大衰。元初赵孟頫著《印史》,极力提倡质朴古雅的汉魏印风,这其实与他在书画上“贵有古意”的主张一脉相承。吾衍是赵孟頫主张的身体力行者,他的《学古编》从习篆到制作印稿,系统阐述了尊崇汉印的思想,他的追随者众多,书法家吴叡就是他的弟子,而朱珪曾师从吴叡,也是继承了吾衍复古的印学主张。

此时的文人虽然尚印,但赵孟頫、吾衍以及虞集、杨瑀、周伯琦等人,都只是篆印而并未亲自动手制作印章,就连吾衍的《学古编》也只是讲到如何撰写印稿,制作印章的工序应是由专门的工匠去完成的。元代文人印章的印材主要是铜和玉,需要具备复杂的技术,是文人难以掌握,也不屑于学习的。毕竟这在很多士大夫看来是属于“雕虫小技,壮夫不为”的工匠行当。王冕虽然采用易于镌刻的花药石治印,这在当时可以说是一个重要的突破,但具有馀兴游艺性质因而只是个别现象,并未形成规模。在卢熊给朱珪的赠言中称“太史曾题‘琢玉坊’”,即朱珪曾获“太史” 题赠“琢玉坊”,说明他治印所用印材中,也是以玉为主,而在琢刻玉印的技术上,也当受益于昆山本地治玉工艺传统的支持。[13]但不同于其他工匠的是,朱珪具备了一定的篆学基础和文化修养,使他能够制作出符合文人审美趣味要求的文人印章。而在雅集中与大量精通诗文书画的文人交往更是让他提高了对秦汉古印的审美鉴赏水平,开阔了他的眼界,对具体工艺技术的掌握和文人独特的审美品味在朱珪身上得到了完美的融和,玉山雅集正是给朱珪提供了这样一个平台。《名迹录》卷六《附赠言》中赠与朱珪诗文的名士,都曾参与了当时著名的顾瑛“玉山草堂”雅集。如前文所引,朱珪曾经多次参加玉山雅集的活动,在这些参加雅集的文人当中,很多都精通书画,朱珪获得如此多的赠言也可见他们对印学的热衷,雅集主人顾瑛更是曾经亲自尝试过用竹根治“玉山完璞”印。现存的书画作品上还能够找到顾瑛的印鉴,从中可以清晰的看出汉印风格的影响。

顾瑛在《玉山逸稿》的《题朱伯盛诗卷序》中提到朱珪是“西郊草堂之高邻也”,可见朱珪家就在玉山草堂旁边,因而就有了参与雅集得天独厚的条件。在元人文集中搜揖出赠予朱珪诗文的有二十馀人,而这其中大部分都是玉山雅集的参与者。其中如杨维桢作《方寸铁志》,陆仁 、谢应芳作《方寸铁铭》,秦约作《方寸铁颂》,陆居仁、钱惟善所作《方寸铁诗》,倪瓒、殷奎作《朱伯盛甫小像赞》,郑元祐作《赠朱伯盛诗》,这些人都是玉山雅集的中坚人物,而朱珪引以自豪的“方寸铁”的题名更是拜张雨所赐[14]。朱珪与顾瑛的关系更是相当密切,尤其是在玉山雅集的后期,顾瑛与朱珪的交往非常频繁:

至正十六年,顾瑛又获苏轼与王忠玉手札,他在至元戊寅(1338)曾获宋周太尉旧院假山石,上有苏轼题识,移至玉山草堂中。1339年柯九思来访,见而奇之,题名“拜石”,因此顾瑛砌石为坛,并请达兼善题字。因而作《拜石坛记》叙其事,并请朱珪镌刻苏轼手札及自己的记文。朱珪对此相当用心,刻工自然很好,袁华对此称誉道:“娄东朱珪铁作画,字字玉屈蟠虬虫。”

至正十七年,顾瑛得到秦代未央宫瓦当,朱珪为刻“金粟道人”私印,顾瑛对其精湛的技艺和高古的风格大为惊异,赋诗四首相赠,诗序云:“因惊其篆文与制作甚似汉印,又以赵松雪白描桃花马图求勒于石,精妙绝世,大合松雪笔法,惜其不得从游于松雪之门,使茅绍之专美于世,因题四绝于卷末以美之。伯盛勿以予言为誉,后必有鉴世者公论也。至正十七年中秋书于玉山草堂,金粟道人顾阿瑛书。”[15]可见朱珪还曾经摹勒赵孟頫的白描画作,这种技艺当然能够让他在喜爱书画的玉山文人那里备受欢迎。

这两次经历让朱珪得到了顾瑛的赏识,此后在至正十八年到至正二十年之间,朱珪得以多次参加玉山雅集,结交了如王蒙、赵元等画家和名士。但是从前文所引的几次朱珪参与玉山雅集的记录来看,他在雅集上并不能以诗文与众人交流,我们甚至还找不到一篇他作的诗文。正是由于玉山雅集包容与开放的特点,身为工匠的朱珪才得以参与雅集,并由顾瑛的大力推介,结交当时众多著名的文士墨客,其他人对朱珪的欣赏则是建立在他高超的治印、刻碑技艺上的。其实张雨的《赠朱伯盛诗》就明确地说出了这一点:“知君用意出雕虫,自较明窗小篆工。争铸方铜刻私印,姓名仅了百年中。”朱珪之所以得到“方寸铁”的称誉,主要就是因其铸铜刻印的技术高超,能在方寸之间见其精绝。更重要的是,雅集上的交往对磨砺朱珪的审美眼光,更加趋向文人品味一定很有益处。元代书画用印的现象虽然已经很普遍,但书画与印鉴还没有圆融为一个整体。这主要是因为出自工匠之手的印章毕竟还不能像“书乃吾自书,画乃吾自画”那样完全符合文人品味。例如倪瓒的书画就基本不用印章[16],这与当时篆刻技术与文人情趣脱离有关,这背后映现的其实是文士与工匠两大阶层之间的分野。雅集这个平台将这不同的审美趣向熔铸在一起,有了朱珪这种兼具两种背景的人物,才让印章真正体现出文人的品味。

元末这种篆刻制作工艺向文人群体的靠拢其实与笔、墨制作工艺一样,是这一时期文人画体系形成的一个方面。篆刻工匠参与文人雅集,使篆刻开始具有文人品味,诗书画印从表现形式到审美理念上更加趋向一致,因而也更加密切完整地结合起来。

注释:

[1] 虞集《道园学古录》卷三十四,中华书局聚珍本,第14页。

[2] 赵权利《中国古代绘画技法、材料、工具史纲》,中国艺术研究院2001届博士学位论文,第86页。

[3] 分别见《侨吴集》卷二,《草堂雅集》卷三,《草堂雅集》卷六,《元诗选》初集卷六十四,《御定渊鉴类函》卷二百五。

[4] 孔齐《至正直记》,见《宋元笔记小说大观》,上海古籍出版社,2001年,第6587页。

[5]、 [8]倪瓒,《清閟阁全集》卷三。

[6] 《赵氏铁网珊瑚》卷十四《倪云林荆溪清远图》。此诗并见于《清閟阁全集》卷九。

[7] 贺复征编《文章辨体汇选》卷三百七十三“书墨”条。

[9] 刘恒武《论良渚文化玉器系统的萌芽》,见《考古与文物》2008年第1期;昆山市文物管理所:《江苏昆山市绰墩遗址发掘报告》,见《东南文化》2000年第1期;方向明《良渚文化用玉种类的考古学认识》,见《东方博物》2005年第2期。

[10] 黄惇《论元代篆刻家朱珪》,见《书法研究》1989年第4期;周新月《元代篆刻史论》,见《西泠印社国际印学研讨会论文集》,西泠印社出版社1999年。

[11]、[13] 莫武《由朱珪“名迹录”所附“赠言”论元代文人篆刻的发展》,中央美术学院2004年硕士学位论文。

[12] 《姑苏志》卷五十六。

[14] 杨维桢《方寸铁志》、陆仁《方寸铁铭》,见《名迹录》。

[15] 顾瑛《题朱伯盛诗卷四首》,见《玉山逸稿》。

[16] 倪瓒个别作品如美国大都会艺术博物馆藏《秋林野兴图》,便在款后押了“云林”印。

(作者为中国艺术研究院美术学博士)

|

|

|

|

|

|