| |

一

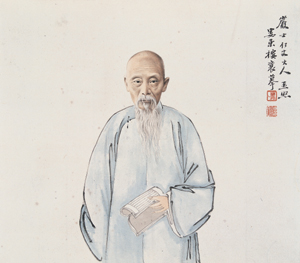

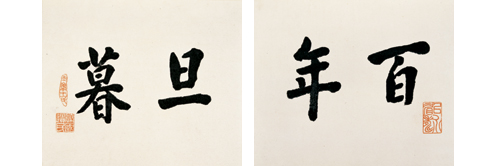

弹指一挥,百年旦暮,在渐行渐远的记忆里,我们不能抹掉上世纪清末民初一位对桑梓文化事业不遗馀力的人物——王德森。王德森生于咸丰六年十二月(1857年1月),卒于民国三十二 年二月(1943年3月),享年88岁。其生父王兆鼇,原名兆仪,字学汾,号阳叔,昆山庠生(秀才),后举训导加五品之衔。其生母钱氏,嘉定人。王德森行居八,字玉堂,号宝书,小名福生。昆山玉山人。其舅父钱筠心(嘉定宿儒)为王德森取号严士,自号漱六,医号鞠坪,40岁后号岁寒居士,60岁后号岁寒老人、忘翁。由于其四伯父王兆龄(字效张,号晓堂)所生二子,一早夭,一遇粤匪难。 故膝下无子承祧,族中出“嗣德森为子”,以继王兆龄一支。 年二月(1943年3月),享年88岁。其生父王兆鼇,原名兆仪,字学汾,号阳叔,昆山庠生(秀才),后举训导加五品之衔。其生母钱氏,嘉定人。王德森行居八,字玉堂,号宝书,小名福生。昆山玉山人。其舅父钱筠心(嘉定宿儒)为王德森取号严士,自号漱六,医号鞠坪,40岁后号岁寒居士,60岁后号岁寒老人、忘翁。由于其四伯父王兆龄(字效张,号晓堂)所生二子,一早夭,一遇粤匪难。 故膝下无子承祧,族中出“嗣德森为子”,以继王兆龄一支。

王德森幼承庭训,攻习儒书,和当时文人一样,想通过科举仕途来施展自己安邦治国的才华,以光耀门户。开始了“白门十下南闱试”[1]的仕途生涯。20岁(光绪元年,1875)时考入昆山县学,学习《四书》、《御纂经解》、《诗》等科举经著。29岁科试高第,以成绩优良递补廪膳生员。[2]然而,清末的官学,已学风日下,是科举的附庸。王德森发出“澄清学校既无其权,全俗同污又非所愿” [3]之感叹,遂有去焉之志,毅然抛弃场屋,并告诫“吾子弟勿以科名荒实学,勿以利欲丧本心” [4]之良苦用心。离开官学后,王德森即“以百二十金置局,刻二十四史;十馀金置(局),刻《御纂七经注疏》;三十馀金置局,刻《资治通鉴》(五种)。”[5]肆志走钻研经史诗文之道,兼习岐黄,窥测《素》、《灵》微旨。

从光绪二十年(1894)至光绪三十四年(1908)间,王德森先后在昆山、高淳、苏州、正仪等地任书院、学堂讲席和塾师,王德森以儒家经学之才,雄辩于书院、学堂,被誉为“逐鹿经师曾折角” [6],授儒派学堂主讲、中文总教等职。光绪三十四年(1908)应江苏提学毛实君[7]之聘赴苏州任省立优级师范学堂教师,直至辛亥革命爆发。使得转徙无常飘泊在外的王德森,最后客寓苏州。

民国后,定居在苏州大新桥巷无以生计的王德森,不得已“更从草木觅生涯” ,“托岐黄家言” [8],以维持生计,命其寓所为“市隐庐”。以精内外妇儿各科,闻名于三江东吴,成为民国时期吴中著名儒医。民国6-8年(1917-1919),昆山纂修《昆新两县续补合志》,王德森为此专门撰《修志臆说》,从拟定修志名目,到人物列传、文苑旧志等分纂编类,提出县志不能“任一己之好恶而褒贬,”“惟有破除情面,实事求是,一秉大公,毫无假借,”才能“见信于后人”之纂修纲要。被乡邑公推为分纂,并承纂重要的“人物志”一门,王德森以“不避嫌怨,严加裁汰”之历史使命,撮拾遗闻,网罗佚事,殚精竭虑,为该志完成起了不可估量的作用,在昆山历史文化事业中留下不可磨灭的贡献。“其志洁,故其称物芳”,虽居“市隐庐”,却赢得当地士人的尊重。民国三十二年癸未二月十六日(1943),88岁高龄的王德森客卒于苏州寓所。

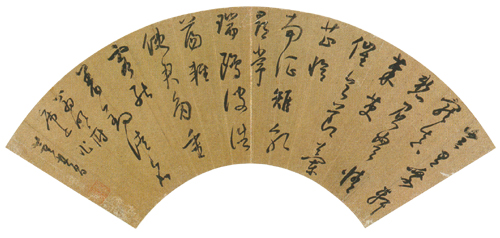

王德森不仅临诊济世救人,而且撰著医学著作两种:《保赤要言》5卷(刊于宣统二年)、《市隐庐医学杂著》(初刊于民国二年)等,以广仁术。同时也是位学者、诗人、书画鉴藏家。著有《岁寒文稿》16卷(其中8卷于民国十七年(1928)刊行)、《岁寒诗稿》12卷、《养正庸言释义》2卷、《劝孝词》1卷(刊行)、《吴门新竹枝词》1卷。曲学大师吴梅(瞿安)为其《岁寒文稿》作跋赞云:“丈一老明经耳,而穷年铅椠垂老不倦,一言月旦,尽成文献。此岂当世显著者所能从事乎!”

二

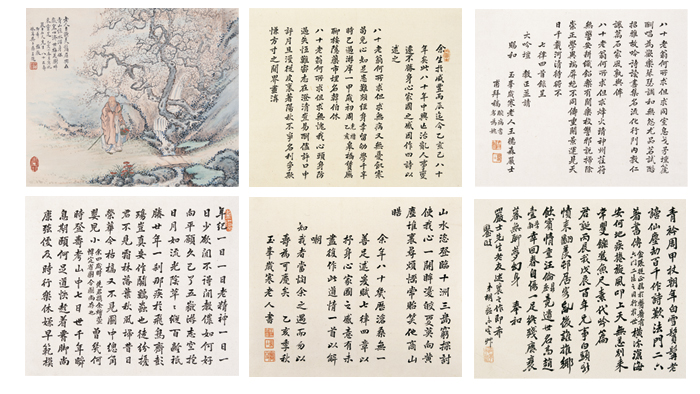

昆仑堂美术馆藏有一套王德森杖朝之年自己与友人唱酬书画册页,王德森自题:“岁寒老人八十自述诗并谐友画图题咏合册,乙亥(1935)冬日忘翁自题。”这套册页不仅反映了王德森的人生态度而且也印证了苏州这方水土,是滋养着深厚文化和历史底蕴的人文渊薮之名城,具有较高的史料价值。

这位经历了咸丰、同治、光绪、宣统、民国五朝的老人。好不容易看到了废除千年帝制,推翻了清政府,建立共和。然而辛亥革命胜利后不久,军阀之间为争夺地盘,发动了江浙战争。直系军阀以昆山为总兵站,使昆山百姓饱受战乱之苦。1934年6月,苏州又值大旱,据载太湖、阳澄湖都显底。此时已客寓苏州步入耄耋之年的王德森老人发出了“但求烽火靖神州。萑苻无警安耕织”的期望。今敬录岁寒老人《八十初度诗》以飨读者:

余生于咸丰丙辰迄今乙亥已八十年矣。此八十年中,兴亡治乱,人事变迁,不胜身心家国之感,因作四诗以述之。

八十老翁何所求,但求无病又无忧。饥寒苟免心知足,患难频经身幸留。劬学千辛时已过,游庠一甲岁初周(光绪乙亥)。皋桥赁庑聊栖隐,药市埋名韩伯休。

八十老翁何所求,但求无愧我心头。身防过失恒难密,志在澄清岂易酬。尽许口中评月旦,漫从皮里著阳秋。不争名利争欺慊,方寸之间界画沟。

八十老翁何所求,但求同室息戈矛。埙虎酬唱为欢乐,琴瑟调和无怨尤。品茗试醅招雅故,吟诗读画集名流。化行门内敦仁让,万石家风孰与侔。

八十老翁何所求,但求烽火靖神州。萑苻无警安耕织,铅椠有闲乐校雠。邪说扫除崇正学,异端屏绝不同俦。重开景运见天日,千载河清待得不。

这套册页以民国东吴大学学士,北京修订法律馆纂修、票据法专家,中国首部法律共同案的主要起草人王凤瀛所题“介以眉寿”作首引,画家楼襄和吴子鼎各为王德森画岁寒老人玉照一帧,并有苏州名人张一麐、蒋志范、张茂炯及同邑南社社员胡石予等士林名流十八人和诗唱诵。

张一麐(1868-1943),字仲仁,号公绂、民佣,江苏吴江人,民国政要,任袁世凯政事堂机要局局长、内阁教育总长、总统府秘书长等职。后闲居苏州。1938年被选为国民参政会参政员;蒋志范(1867-?),字无楼,江苏常熟人,清拔贡出身,曾做过江苏提学使署幕宾,民国后任上海同济大学教授;张茂炯(1875-1936),字仲清,号君鉴,别号忏庵,江苏吴江人,张茂墉堂弟,光绪二十三年举人,光绪三十年清最后一榜进士,是民国时期财政界的知名人士,曾任中国银行正监督。著有《艮庐词续集》、《清盐法志》、《吴门竹枝词汇编》等;恽毓龄,字季申,号灵宣、介骞,别署密花馆馆主,江苏阳湖(今常州)人,光绪四年举人,光绪十五年进士。这些大吟坛不吝诗词来表达他们对王德森“关心天下忧饥溺”的尊敬。用“早有英才沾雨化,良医仁术原馀技”、“立言不朽孰为俦”等诗句,来赞誉王德森的人品、学识和医术。

值得一提的是,此册页为确定俞锡畴的生年提供了可靠的证据。俞锡畴,字寿田,安徽凤阳人。撰写《淮上题襟集》、《似鸿轩印稿•序》。精于古籍版本和印谱学。之前所见资料,俞锡畴生卒年均不确,一般作(?-1932后),据此册页可知,1935年俞锡畴还在世,并为王德森作贺词,其款为“严士先生以八十述怀诗寄示,次韵奉答,即以为寿,并祈正之。寿田弟俞锡畴拜稿并书,时在乙亥(1935)正月,年七十有三。”今年笔者在一次拍卖中又见到俞锡畴另一幅十言对联:“愿花长好月长圆人长寿,得梅为邻松为友竹为师”,其落款为“甲申(1944)夏初寿田俞锡畴时年八十有二”。因此可以确定俞锡畴生于1863年,卒年则可推迟至1944年后。

三

王德森在其40岁时所作《岁寒生自传》中述:“积二十馀稔,环四壁,叠几案,无非书也。”可见其好藏书画,友人绍兴俞镇亦赞王德森浸淫“法书名画费平章,自觉蒙庐岁月长。”古籍善本、明清书画名家作品都是他喜爱收藏、整理之物,现从大量钤有“昆山王德森藏”或“岁寒老人家藏”印记的书画古籍可知王德森庋藏甚富。

在《昆山近400年名家书画作品展》中,有一墨竹扇面,王德森在扇面上题“此先君子杨翰公易箦之年所写,未及署款盖章,而捐馆舍,迄今已近五十年矣。识之,以告吾子孙俾勿视为寻常之笔墨而玩忽之。男德森敬书,时戊辰夏五,年七十有三”。这幅墨竹扇面,应是其生父王兆鼇(1817-1880)临去世前之遗物,未及署款盖章,为告诫后辈勿轻而弃之,王德森特书以明示。几年前,苏州一次“书画艺术品拍买会”上,见一本册页,为蝴蝶装,全纸裱原装,系清人潘师升绘《墨竹》六叶,纸本,保存得当,品相俱佳。由于对画家潘师升其人其艺知之甚少,只因此《墨竹册》首页右镶纸上有收藏者王德森墨书浮签记曰:“潘师升,字竹坪,元和人,户部员外,与夏翚为书画友,善兰竹。乾隆庚寅生。耕砚田斋笔记。”钤“昆山王德森藏”朱文长方印记。又《墨竹》册末叶图左下钤“岁寒老人家藏”白文方印,知为乡贤所藏,故稍加留意,惜失之交臂,为他人所得。墨竹图虽不是名家大作,亦怜惜有加。

在昆山亭林公园内,有一座明代顾鼎臣祠堂,介绍顾鼎臣生平,顾鼎臣(1473-1540),字九和。昆山玉山人。明弘治十八年(1505)中进士第一名,授翰林院修撰。昆山本无坚固的城墙,由顾鼎臣奏准筑砖城。后倭乱起,军民凭借坚固的城墙抗倭,百姓得以幸免于难,因此昆山人民建“明文康公崇功专祠”,以纪念他的功绩。今天祠堂中所存最重要的一幅“明武英殿大学士谥文康顾公鼎臣”画像,正是因王德森之珍藏,才保留至今,为后人所称。

王德森尤好搜集乡邦文献,补苴罅漏,加以整理收藏,“每获奇书或秘册,欣然缄达不终夕”。民国三年(1914)夏,他在娄东(太仓)得到一套昆山先贤魏校[9]的明刻旧藏《庄渠魏先生遗书》16卷。《庄渠魏先生遗书》是嘉靖四十年苏州知府王道行刻本,然在其藏本中,第十三卷内,因保管不慎有数页脱落或错乱,王德森化了整整四年时间,对其修补校对整理。故其书跋云:“甲寅(1914)夏得此书于娄东,其第十三卷内叶数错乱者,先友赵仲宣明经诒翼为正之,而脱一页无补也。今始借得娄东叶伯云茂才所藏本抄补全之,四年遗憾至是始释,为之一快。戊午(1918)仲秋昆山王德森识于吴门市隐庐,时年六十有三。”

乡先贤潘道根[10]的《隐求堂日记》和《晚香书札》正赖王德森抄录,并与同邑赵诒琛(学南)一起整理刊刻,才得以保存至今。王德森为搜集和保存乡邦文献堪称不遗馀力,其爱惜文物之精神委实难能可贵,扛鼎之举,足为吾辈后人之楷模,功不可没,泽被后世。

注释:

[1] 王德森《岁寒诗稿》(抄本):赵诒琛《赠王先生严士一首》,昆山图书馆藏。

[2] 《清史简编》:清代的学校制度,在进入府州县儒学就读的叫生员。“取得生员(秀才)资格再经过考试,根据成绩分三等:廪膳生,成绩最好,有一定名额,发给月米;其次是增广生,也有一定名额,没有月米;再其次为附学生。”

[3]、[4]、[5] 王德森著《岁寒文稿•买书记》(抄本),昆山图书馆藏。

[6] 王德森《岁寒诗稿》(抄本)卷六:谢逢源《和王先生严士六十述感怀作》,昆山图书馆藏。

[7] 毛实君,字庆蕃,江西丰城人,光绪进士,曾总理江南制造局、直隶永定河道、陕西政使、护理陕甘总督之职。

[8] 王德森《岁寒诗稿•六十述感怀》(抄本),昆山图书馆藏。

[9] 魏校(1483-1543),字子才,号庄渠,昆山人。明弘治进士,任南京刑部主事、太常寺卿。著有《周礼沿革考》、《大学指归》、《六书精蕴》、《春秋经世》、《经世策》等。

[10] 潘道根(1788-1858),昆山人,通诗文经史,音韵训诂,以教书行医为生。著《隐求堂日记摘抄》、《晚香书札》、《三礼古今文疏证》等。

(作者单位:昆仑堂美术馆)

|

|

|

|

|

|