方还(1866-1932),初名张方舟,又称张方中,字惟一,自署螾庵,江苏昆山人,清末贡生。早年受维新思想影响,投身于地方各项革新事业。光绪二十七年(1901)集邑中才隽,创立昆山第一所学堂——樾阁学堂,次年又效仿明末复社,创立亭林学会。以讲学为名,呼吁推行地方政治改革。光绪三十二年(1906)昆新学会(后改称昆新教育会)成立,被推为会长。同年,和宁波人李庆钊创建昆山商会,被推为会长。方氏廉勤任事,为本县士绅所推敬。宣统年间当选为江苏省咨议局议员及清政府资政院民选议员。辛亥革命爆发后,与邑人张栋、周梅初等进行光复昆山活动,并被推举为昆山民政分府民政长,主县政,翌年引退。民国二年(1913)任北京女子师范学校校长,现代文学巨匠老舍得其亲炙。民国八年(1919)北京爆发“五四”爱国学生运动,该校学生发起“驱方运动”,遂引咎辞职。民国十年(1921)受清末状元张謇聘,任南通女子师范学校校长,后因与张謇议不合,留书径去。方氏晚年致力于地方社会事业,修浚水利,救济灾民,体恤民生,频举善事。其间虽赴南京任交通部部长秘书,但仍为家乡事不遗馀力,“对于地方事,无论若何困难,决不灰心,此为我昆人人所公认也”。[1]

方还是近代著名的教育家,又是一位学者、诗人,时有“诗、文、书”三绝之称,与北京方地山并称“南北二方”。张謇一再对人说“我诗不如张景云,文不如方惟一”,其推许若此。方还的书法名闻于时,民国期间曾卖文鬻字于沪上。南京任职期间,在夫子庙开办“惟一碑帖店”,“远道而来求先生墨 宝、问道学艺的人很多,一时门庭若市。”[2]据方还的孙女、现侨居日本的方韦女士回忆,祖父一生酷爱书画碑帖,每到大伏天,总要将碑帖放在太阳底下晒,称之谓“晒墨老虎”。晚年他将自己收藏的碑帖悉数捐赠给了昆山县立图书馆。

宝、问道学艺的人很多,一时门庭若市。”[2]据方还的孙女、现侨居日本的方韦女士回忆,祖父一生酷爱书画碑帖,每到大伏天,总要将碑帖放在太阳底下晒,称之谓“晒墨老虎”。晚年他将自己收藏的碑帖悉数捐赠给了昆山县立图书馆。

对于方还的书法风格,前人评述甚少,近人《纫芳簃琐记》云“(方还)书法颜真卿,略变其体而有自己面目,古拙绝伦”。这段话虽然很短,但对方还书法却作了较为公允的评价。

其实方还的书法早年并非师法颜真卿。昆仑堂美术馆藏有其36岁(光绪辛丑,即1901年)时所书的行书扇面一帧,书法瘦劲娴熟,用笔峻利爽健,结体精整紧密,饶有小欧《道因法师碑》的意趣,看不出有半丝颜真卿的影子。可以推测,方氏早年学的是欧字而并非颜字。民国二年(1912)方还为南社胡石予《近游图》题跋[3],书风显然和十年前大不一样,起笔裹锋入纸,点画圆浑遒劲,颜书的特征已很明显,唯结体略显严谨紧结,尚留欧书遗意。其实即便是方氏晚年的书法作品中,仍然保留着欧书的某些特征。可见方还由欧转学颜,重在作笔法的调整而不在求形态的酷似。和同为学颜的翁同龢、谭延闿诸人相较,取舍不同是显而易见的。

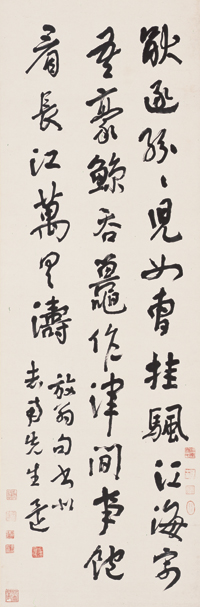

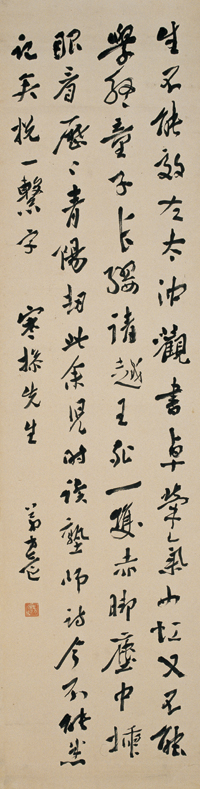

方还对颜真卿书法的研习可谓是倾其毕生心力,至老尤笃。其50岁后所书《墨翻笔挟七言联》(见封二),化楷为行,有飞动之势,笔墨老健,显示出其深厚的颜书功力。64岁时所作《临颜真卿争坐位帖》则姿态雍容,不拘形似而神完意足。可能是受何绍基等人的影响,方还书法并没有死抱住颜真卿一家不放,而是不断地广征博采,古为我用,力求融会贯通,逐渐形成了自家古厚、奇拙的书风。从其50岁以后的作品来看,他除了取法颜真卿,还学过苏轼、黄庭坚以及刘墉、何绍基诸家,并探源于汉魏六朝。其《圣功归求楷书五言联》(见封三),《纵横静坐楷书八言联》很明显取法的是北碑。《行书陆游诗轴》用笔由北碑派生而出。取势或方或圆,或欹或侧,字形奇拙,变化无常。66岁时所作的《黄山谷跋语行书四条屏》书风已明显跳出了颜书的樊篱,糅合碑帖的用笔,跌宕起伏,沉稳而不拖沓,流畅而无浮滑,随势取形,不主雕琢,即所谓“古拙绝伦”是也。《塾师诗轴》取势上呼下应,左盘右旋,端庄杂流丽,刚健含婀娜,在不经意中妙绪环生,碑派行书能达此境界,在晚清的书家中也是不多见的。

方还所处的时代,一方面由于乾、嘉以后碑学的盛行,书坛受阮元、包世臣等人扬碑抑帖理论的影响,无人不学北碑。至康有为《广艺舟双楫》问世,把碑学理论形成体系,影响更大。另一方面,由于北碑无行、草书,帖学在案牍和书札形式上仍占有不可替代的优势。特别是进入清末民初以来,政事多变,思潮时新,废除科举,举办新学,学人多不愿规规于波磔界格。行书书写便捷,应用广泛,世人都好之,碑学家也难于违拗。因此,碑、帖各成体系但又相互渗透,已成事实。书家对于传统的认识,眼界更为开阔,不但甲骨、金文、汉隶、北碑受到青睐,而且对于二王和宋元明清以后帖学也有了更深层次的认识,出现了像康有为、吴昌硕、沈曾植等以张扬个性而名重当时的书家。他们对传统的学习采取了另辟蹊径、博采众长的方法,偏师出奇而卓然成家。另一类书家则大部分是学者和政治家,他们不以书法为专业,虽然也写碑,但不走偏路险境,不以怪异标榜,行书则大多数脱胎于颜真卿,又善于将碑帖的笔法熔为一炉,和而不犯、腴润苍厚,避免了帖学浮滑的流弊。如翁同龢、杨守敬、罗振玉等人的作品,往往不以奇怪夺人耳目,但细细体味则如太羹玄酒,耐人寻味。方还的书法就是属于这一类型。

作为一代学人和教育家,方还的书法作品处处显示出其恂恂儒雅的书卷之气。尤为难得的是,方还有两则品评书法的文字,所论十分精辟,见解不同凡响。

其一,文云:

曼生书从汉隶来。或谓其兼习汉魏碑阴,故疏散入古。蝯叟篆内隶外,故雄深雅健。石庵瓣香华亭,然未能道原于隋唐以上,此一弊也。郘亭浑朴亦无时习。李眉生、赵撝叔均为北碑之杰。[4]

这是一段鼓吹碑学的文字。除了石庵刘墉,曼生陈鸿寿、蝯叟何绍基、撝叔赵之谦都是碑学时风下的大家。陈鸿寿酷嗜摩崖碑版,于汉《开通褒斜道刻石》“心摹手追,几乎得其神骏”[5],方氏对其作了“兼习汉魏碑阴”的补充。何绍基书法“篆内隶外”,一语点出了其“雄深雅健”特征的原由。被康有为称为清一代“集帖学之成”的刘墉,晚年潜心北碑,可惜精力已衰,方氏在惋惜之馀也道出了自己为什么晚年对汉魏六朝碑版情尤独钟的原因。郘亭是莫友芝(1811-1871)的号,贵州独山人。道光十一年(1831)举人,官至知县。精于诗,工真、行、篆、隶书,精金石考据之学,与遵义郑珍齐名,号郑莫。李眉生即李鸿裔(1831-1885)四川中江人,官至江苏巡察使,罢官后居苏州。工古文字,精书法,临抚魏晋碑帖无不形神毕肖。这段文字从侧面也可看出方氏对自己研习北碑的信心。

其二,文云:

歧阳鼓相传为史籀书,其体势奇古,虚舟酷好之。临本颇能得其自然,惟用剪笔,此乾、嘉以前相沿成习,至吴恒轩氏乃始振笔直书。恒轩于汧鼓得其严整,吴苦铁得其气魄,然苦铁酬应烦,稍伧俗矣。[6]

这是一段论石鼓文的文字。虚舟是清初书家王澍的号,恒轩是吴大澂的号,苦铁是吴昌硕的号。在方还看来,被康有为称为“中国第一古物”、“书家第一法则”的石鼓文书法,虽然在唐代就受到韩愈的赞赏,宋代欧阳修也作过考证,但乾、嘉以前的书家写石鼓文,“不足以见腕力”[7] 吴大澂是第一个“振笔直书”石鼓文的人。吴昌硕曾当过吴大澂的幕僚,在书法上当然亦受其影响。他一生临石鼓文数百通,一日有一日之境界,终于以沉雄和气魄独步晚清书坛。但吴昌硕由于长期鬻书卖画,应酬太多,作品中难免沾染粗俗鄙陋之习气。写得太多,太熟,且固执成见,讨时人所好,当然习气也在所难免。方还直言不讳地批评吴昌硕,即使在今天看来还是不无道理的。

注释:

[1]、[2] 陈兆弘《方惟一先生年谱》,《昆仑堂》2002年第1期,第28、29页。

[3] 马一平《江南隽才方惟一》,《昆仑堂》2002年第1期,第23页。

[4]、[6]《墨林昆冈》,北京:荣宝斋出版社,2009,第141、151页。

[5] 方朔《枕经堂金石书画题跋》。

[7] 赵光《退庵随笔》。

(作者为昆仑堂美术馆名誉馆长)