| |

昆山亭林园春风亭旁,有一块镶在墙壁上的花岗岩板材的诗碑,内容是毛泽东的《七律二首•送瘟神》。这是一块具有很高艺术价值的碑刻。

毛泽东的这两首诗,是他在1958年夏天的即兴之作。由于看到了6月30日《人民日报》上刊登的长篇通讯《第一面红旗——记江西省余江县根本消灭血吸虫病的经过》和《反复斗争,消灭血吸虫病》的社论,习惯于夜间工作的毛泽东激情涌动,浮想联翩,不能自已,在黎明到来之时纵情挥笔,十分高兴地信手写下了这两首诗。

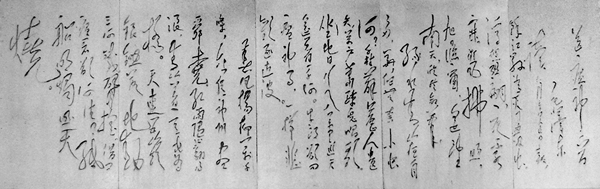

诗是连贯地写在七页十六开纸上的,每页的右上角都标有阿拉伯数字的序号。毛泽东这次是用一分笔毫的锋尖行笔,乍一看去好似硬笔书法,而且是他本人在诗词创作中较少使用的横写形式。由于是即兴之作,还没有誊清,毛泽东的这件手稿便有多处添加、涂抹和修改之处。通篇看来,有行无列,字体忽大忽小,似乎根本顾及不到字与字、行与行之间的距离。一般情况下,书家的运笔笔画与情绪大有联系,高兴、愉悦时笔画细而轻快,悲哀、激愤时笔划粗而凝重,毛泽东的这幅作品也说明了这一点。他的字落笔快疾轻捷,线条细劲圆转,完全是以意为法,以情驭笔。字立纸上,犹如大珠小珠落玉盘,鲜活飞动,激情荡漾,或像游丝回风,或像龙蛇飞舞,大有怀素的狂草笔意。可以说,这一手迹是毛泽东所有书法作品中笔墨意境与诗作内容完美统一的典范之作,并且不是刻意为之的即兴之作,给人以亲切感,并在感情上引起读者的强烈共鸣。

这两首诗最早发表在1958年10月3日的《人民日报》第一版,同日第八版刊登了这两首诗的手稿。但手稿的广为人知和流传则是在毛泽东思想大为普及的“文化大革命”中。毛泽东曾将自己认为满意的诗词作品多次抄写送给别人或自我欣赏,多者达八九次。但毛泽东的这两首诗,据现在所知,他自己只书写过一次半。除了这一次外,他还在八行的旧式信笺纸上以竖写的形式抄录过这两首诗中的第二首,落款处还特意注明“送瘟神一首”几字。而后来这一次所写,在行家们看来,就缺少了前一次的激情,显得拘谨了许多。此外,这幅作品,至今也没有见到有毛泽东自己另行誊清的。

历史上,昆山是血吸虫病的高发区之一,曾被列为全国十大重流行县之首。长期流行的这种疾病给当地人民带来了极大的灾难。解放以后,在共产党和人民政府的领导下,经过二十多年不间断的艰苦努力,到1976年,昆山县终于达到了党和国家关于基本消灭这种对人民群众危害极大的恶性疾病的要求。

为了永久纪念这一历史伟绩,1984年,昆山县政府决定在亭林公园的山前建立一座“血防纪念亭。”亭右的墙壁上,将镶嵌一块经过抛光处理的苏州金山所产的花岗岩板材镌刻的毛泽东的《送瘟神》诗碑。

当时工作人员选用的是偶然在一份刊物上见到的竖排式作品样式。但没有留心制作者的姓名。要将原来是横排形式的书法作品,改变成竖排的形式,是一件难度很大的事。弄不好就会搞成一个拙劣的“集字碑”而贻笑大方。可见,这位制作者是花费了不少心血的。

毛泽东的《七律二首•送瘟神》的原件,由于是作者兴之所至,随心所欲,信手写来,因而便出现了重写、错写和圈改、删改的痕迹。乍一看,很有点杂乱无章的感觉。况且,原件的每个字大小不一,最小的和最大的相差几十倍。要将其完全打乱,来一番彻底重排,而且要合情合理,让人看过之后不止是感觉清爽,而且认为不是简单的整体放大或“影印”的,认定是毛泽东原来的字,能得到大家的认可,确实不容易。当然,依据现在的技术,这样的制作,会被认为是一件轻而易举的事。但在二十多年前,就不是那么容易办到的了。

这块诗碑的成功,还有一个有利的因素,就是它不存在由竖排改为横排而不可避免的如何处理“连笔”的问题。真要是那样,还真是一个难以解决或者可以说无法解决的问题。事实上,现实生活中也存在这种问题。我们也见过将毛泽东本来竖排的题字或题词、诗词手书等由竖排改变成为横排的不成功的例子,“不动则罢,动则失真”,症结也在于无法巧妙而合理地解决“连笔”问题。以汉字的书写规律和方法,横书的书法作品基本上都不存在这一问题。因此,从总体上看,这幅以另一种面目出现的毛泽东的书法作品,仍然是气势连贯的,就像是作者挥笔疾书、句不加点、一气呵成、片刻立就的一样。

如今,人们看到的这个诗碑,是在作了巧妙的“净面”处理后,又彻底改变了原先的排列形式,而照原作重新排列的一件天衣无缝、浑然天成的书法作品。诗碑由五块金山石板材镶嵌而成,横长⒌5米,高1.7米,四周有0.1米的本色边框,下边缘离地面0.6米,人们在欣赏的时候,仰视和俯视差不大,视平线处在1.55米处的最佳位置上,十分轻松和舒服,完全没有以往读大碑时不停仰俯的窘迫和不便。它的艺术价值就在这里。

“春风亭”旁的这块毛泽东诗碑,已经成为游客特别是书法爱好者欣赏、学习和揣摩“毛体”书法的一个极好场所,经常有外地甚至外国的中国书法爱好者到这里游览、拍照和学习,许多人因为惊奇而流连徘徊不已。

(作者单位:昆山图书馆)

|

|

|

|

|

|