| |

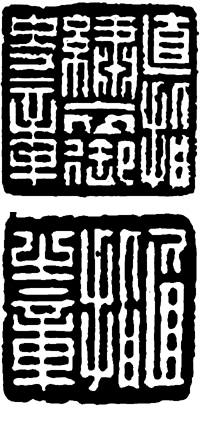

董其昌“知制诰日讲官”

董其昌(1555-1636,字玄宰,上海松江人)“知制诰日讲官”,白文,见董其昌《临月仪帖》卷,台北故宫博物院藏,自署书于万历三十年壬寅(1602)。《癸卯行草书》卷,日本东京国立博物馆藏,自署书于万历三十一年癸卯(1603)。

按翰林学士兼知制诰始于唐代。瞿蜕园《历代职官简释》:“制诰本是中书舍人之职,自有翰林学士以后,舍人为外制,学士为内制,名义上各不相溷。但(唐)德宗在兴元时,仓卒应变,即以学士代行舍人之职,以后舍人渐成空名,而翰林学士加知制诰衔者即等于暂代中书 舍人。”[1]但是到了明代,知制诰却并非例由翰林学士所兼,《明史》卷七十三《职官志二》“翰林院”:“学士掌制诰、史册、文翰之事……诰敕,以学士一人兼领。正统中,王直、王英以礼部侍郎兼学士,专领诰敕,后罢。弘治七年复设。正德中,白钺、费宏等由礼部尚书入东阁,专典诰敕。嘉靖六年复罢,以讲、读、编、检等官管之。”[2]可知自明嘉靖六年(1527)以后,即改用翰林院讲、读、编、检兼知制诰。而沈德符(1578-1642)《万历野获编》卷十“词林知制诰”条所述也很详细,备引于后:“宋朝分内外两制,翰林学士与中书舍人对掌之。本朝独归其任于翰林。正统初年,特置学士一人司其事,其后废不复设。至弘治七年,始简命尚书或侍郎一人,兼翰林学士,入内阁耑典诰敕,需次大拜为辅臣,以故词林中亦呼为阁老,其不得入相者,十不一二人也。至嘉靖二十四年而废之,但用讲、读、编、检诸史臣四五员分掌,以至于今,盖相嵩新居首揆,恶知制诰大臣之逼,故设计去之。自史臣分领以来,各以葩藻见长,其辞采日盛一日,以逮数年来,如陶周望、董玄宰、黄平倩、汤嘉宾诸太史,咸命代才名,鼓其馀勇,骈丽详褥,殚巧穷工,几夺宋人四六之席。”[3]沈德符为我们提供了罢翰林学士兼知制诰的具体时间及原因,还特别提到了董其昌所制敕诰文采之盛,是董其昌以翰林官(史臣)兼知制诰的确证。但是沈德符所述罢翰林学士兼知制诰的时间与《明史》所记不同,前后竟相差16年,到底谁的记述更可靠呢?焦竑(1540-1619)《玉堂丛语》卷六“事例”中亦见对此事的记述,甚详,可为参考:“东阁在六馆之下,祖宗时初不设官,后来以翰林学士年深者居之,专管文官诰敕事。在正统年间,已久不设,弘治七年复设,如石珤、贾咏皆以吏部尚书兼学士,吴一鹏、温仁和皆以礼部侍郎兼学士管诰敕,若藉以为入阁地者。大学士张璁谓:‘此官实内阁私门,况诰敕,彼无一字之劳,徒建虚名,以希倖进,宜革之便。’上从之。故嘉靖六年以后,文官诰敕俱属之史官,阁臣看正而矣。”[4]所记罢翰林学士兼知制诰的时间与《明史》正同,而把罢翰林学士兼知制诰归因于大学士张璁。按张璁因“大礼议”事件而超拔为大学士,为当时清流所不齿,特别是翰林学士竟耻与其同列,所以张璁对翰林之排挤甚力,故焦竑所记应当比较可信。沈德符《万历野获编》虽然保存了大量史料,但在具体的细节上却疏漏较多,可随手举一例以见一斑,如卷十三“先朝进马”条:“至宣德四年七月,撒马儿罕国贡苍龙驹。《记》称马八尺曰龙。此其种也。产于西极,风鬃雾鬣,苍然若云,体质洁素,骏异殊常。但礼部尚书吕震等表请贺,则不许耳。”[5]按吕震卒于宣德元年四月,则宣德四年“礼部尚书吕震等表请贺”显然有误。 舍人。”[1]但是到了明代,知制诰却并非例由翰林学士所兼,《明史》卷七十三《职官志二》“翰林院”:“学士掌制诰、史册、文翰之事……诰敕,以学士一人兼领。正统中,王直、王英以礼部侍郎兼学士,专领诰敕,后罢。弘治七年复设。正德中,白钺、费宏等由礼部尚书入东阁,专典诰敕。嘉靖六年复罢,以讲、读、编、检等官管之。”[2]可知自明嘉靖六年(1527)以后,即改用翰林院讲、读、编、检兼知制诰。而沈德符(1578-1642)《万历野获编》卷十“词林知制诰”条所述也很详细,备引于后:“宋朝分内外两制,翰林学士与中书舍人对掌之。本朝独归其任于翰林。正统初年,特置学士一人司其事,其后废不复设。至弘治七年,始简命尚书或侍郎一人,兼翰林学士,入内阁耑典诰敕,需次大拜为辅臣,以故词林中亦呼为阁老,其不得入相者,十不一二人也。至嘉靖二十四年而废之,但用讲、读、编、检诸史臣四五员分掌,以至于今,盖相嵩新居首揆,恶知制诰大臣之逼,故设计去之。自史臣分领以来,各以葩藻见长,其辞采日盛一日,以逮数年来,如陶周望、董玄宰、黄平倩、汤嘉宾诸太史,咸命代才名,鼓其馀勇,骈丽详褥,殚巧穷工,几夺宋人四六之席。”[3]沈德符为我们提供了罢翰林学士兼知制诰的具体时间及原因,还特别提到了董其昌所制敕诰文采之盛,是董其昌以翰林官(史臣)兼知制诰的确证。但是沈德符所述罢翰林学士兼知制诰的时间与《明史》所记不同,前后竟相差16年,到底谁的记述更可靠呢?焦竑(1540-1619)《玉堂丛语》卷六“事例”中亦见对此事的记述,甚详,可为参考:“东阁在六馆之下,祖宗时初不设官,后来以翰林学士年深者居之,专管文官诰敕事。在正统年间,已久不设,弘治七年复设,如石珤、贾咏皆以吏部尚书兼学士,吴一鹏、温仁和皆以礼部侍郎兼学士管诰敕,若藉以为入阁地者。大学士张璁谓:‘此官实内阁私门,况诰敕,彼无一字之劳,徒建虚名,以希倖进,宜革之便。’上从之。故嘉靖六年以后,文官诰敕俱属之史官,阁臣看正而矣。”[4]所记罢翰林学士兼知制诰的时间与《明史》正同,而把罢翰林学士兼知制诰归因于大学士张璁。按张璁因“大礼议”事件而超拔为大学士,为当时清流所不齿,特别是翰林学士竟耻与其同列,所以张璁对翰林之排挤甚力,故焦竑所记应当比较可信。沈德符《万历野获编》虽然保存了大量史料,但在具体的细节上却疏漏较多,可随手举一例以见一斑,如卷十三“先朝进马”条:“至宣德四年七月,撒马儿罕国贡苍龙驹。《记》称马八尺曰龙。此其种也。产于西极,风鬃雾鬣,苍然若云,体质洁素,骏异殊常。但礼部尚书吕震等表请贺,则不许耳。”[5]按吕震卒于宣德元年四月,则宣德四年“礼部尚书吕震等表请贺”显然有误。

据《明史》董其昌本传记载,董其昌“举万历十七年进士,改庶吉士。礼部侍郎田一儁以教习卒官,其昌请假,走数千里,护其丧归葬。还授编修。”[6]并于万历二十二年二月充展书官,《神宗实录》卷二百七十,万历二十二年(1594)二月:“大学士王锡爵等择二月十一日御进筵照常日讲以正月上旬碍于祀事故改期,以礼部左侍郎刘元震、右侍郎孙维皋、祭酒陆可教、洗马李廷机、编修吴道南、简讨王图充经筵讲官,编修庄天合、董其昌,简讨区大相周如砥、林尧俞充展书官。”[7]至万历二十六年(1598)八月“以编修董其昌充皇长子讲官。”[8]可见,董其昌入翰林较早,而充日讲官则在万历二十六年,则其用“知制诰日讲官”印,即合“知制诰”与“日讲官”于一印中,当在万历二十六年(1598)以后。黄惇先生在董其昌《跋文徵明山水图卷》的考释中指出:“董氏从天启二年(1622)应召入京,擢任太常寺卿兼侍读学士。从其传世作品中了解,‘知制诰日讲官’一印,至此以后不再用。”[9]

笪重光“直指绣衣御史章”、“直指之章”

笪重光(1623-1692,字在辛,号江上外史,江苏句容人)“直指绣衣御史章”,白文,见笪重光《行书任华草书歌卷》;“直指之章”,白文,见笪重光《小楷嘉州集》,昆仑堂美术馆藏。

《汉书》卷十九上《百官公卿表第七上》略云:“御史大夫……有两丞,秩千石。一曰中丞,在殿中兰台,掌图籍秘书,外督部刺史,内领侍御史员十五人,受公卿奏事,举劾按章……侍御史有绣衣直指,出讨姦猾,治大狱,武帝所制,不常置。”服虔注:“指事而行,无阿私也。”颜师古注:“衣以绣者,尊宠之也。”[10]同书卷六《武帝纪》:“(汉武帝天汉二年)泰山、琅邪群盗徐■等阻山攻城,道路不通。遣直指使者暴胜之等衣绣衣杖斧分部逐捕。”[11]当时另有江充为“直指绣衣使者”、王贺为 “绣衣御史”, [12]大概就是“绣衣直指”的来历。杜佑《通典》卷二十四“侍御史”条引沈约云:“绣衣御史,光武省,顺帝复置,魏罢之。”[13]而后世(特别是明清两朝)即以绣衣直指用作对监察御史的称谓,如明陆容(1436-1494)《菽园杂记》卷十三:“至若给事中与古中黄门、小黄门,监察御史与古绣衣直指稍不同。今闻称给事中、御史则皆不喜。大抵黄门绣衣,随俗称呼犹可,施之文章载记,似不可也。”[14]可见在明代早期,社会上就流行称监察御史为绣衣直指。绣衣直指亦省作直指,《汉书》卷九十《酷吏传•义纵传》:“(王)温舒至恶,所为弗先言纵,纵必以气陵之,败坏其功。其治,所诛杀甚多,然取为小治,姦益不胜,直指始出矣。”[15] 明人也多用省称,如沈德符《万历野获编》卷十八“恤刑”条:“次年毕事,升江西饶州知府,时直指尚在事,孙(云衢)又疏引嫌控辞……”[16]李清(1602-1683)《三垣笔记》:“宁南侯左良玉接监国诏书,不肯拜……属何内臣志孔、黄直指澍入贺,实窥伺朝廷动静也。”“福建郭文宗之奇……王辅铎素与之奇善,因陆直指清源疏荐,径批还。”[17]都是直接称按察御史为直指的例子。[按绣衣直指也可省作“绣衣”,如《明史》卷一百四十三《曾凤韶传》:“曾凤韶,庐陵人。洪武末年进士。建文初,尝为监察御史。燕王称帝,以原官召,不赴。又以侍郎召,知不可免,乃刺血书衣襟曰:‘予生庐陵忠节之邦,素负刚鲠之肠。读书登进士第,仕宦至绣衣郎……’”[18]又如明黎恬《观过稿》中有和何忠诗“绣衣不识当朝讳,青史何烦后代知”,何忠为永乐中监察御史,所以黎恬以绣衣称之。[19]]

《清史稿》卷二百八十二《笪重光传》:“笪重光……顺治九年进士。自刑部郎中考选御史。巡按江西,与明珠忤,罢归。”[20]又据《光绪江西通志》,笪重光于“顺治十二年任江西巡按”,“巡按监察御史,顺治初设,八年定江西为一差,十八年罢。”据此,则笪重光“直指之章”当始用于顺治十二年,即1655年。

注释:

[1] 瞿蜕园《历代职官简释》,见《历代职官表》,上海:上海古籍出版社,2005年,第186页。

[2]《明史》卷七十三,北京:中华书局,1974年,第1786页。

[3]沈德符《万历野获编》卷十,第275页,北京:中华书局,1959年。

[4]焦竑《玉堂丛语》卷之六,第207-208页,北京:中华书局,1981年。

[5]沈德符《万历野获编》卷十三,“先朝进马”条,北京:中华书局,1959年,第350页。

[6]《明史》卷二百八十八《董其昌传》,北京:中华书局,1974年,第7395页。

[7]《明实录》卷二百七十《神宗实录》,中央研究院历史语言研究所校印本,第5009页。

[8]《明实录•神宗实录》,中央研究院历史语言研究所校印本,第6031页。

[9]黄惇编《中国书法全集•董其昌卷》,北京:荣宝斋,1992年,第274页。

[10]《汉书》卷十九,北京:中华书局,1962年,第725-726页。

[11]《汉书》卷六,北京:中华书局,1962年,第204页。

[12]见《汉书》卷四十五《江充传》、卷九十八《元后传》,《资治通鉴》卷二十一、二十二。

[13]杜佑《通典》卷二十四,北京:中华书局,1988年,第669页。

[14] 陆容《菽园杂记》卷十三,北京:中华书局,1985年,第164页。

[15]《汉书》卷九十,北京:中华书局,1962年,第3654页。

[16] 沈德符《万历野获编》卷十八,北京:中华书局,2004年,第459页。

[17] 李清《三垣笔记》下“弘光”,北京:中华书局,第96、123页。

[18]《明史》卷一百四十三,北京:中华书局,第4055页。

[19] 叶盛《水东日记》卷十九,第195页,北京:中华书局,1980年。

[20]《清史稿》卷二百八十二,北京:中华书局,第10170页。

(作者单位:昆仑堂美术馆)

|

|

|

|

|

|