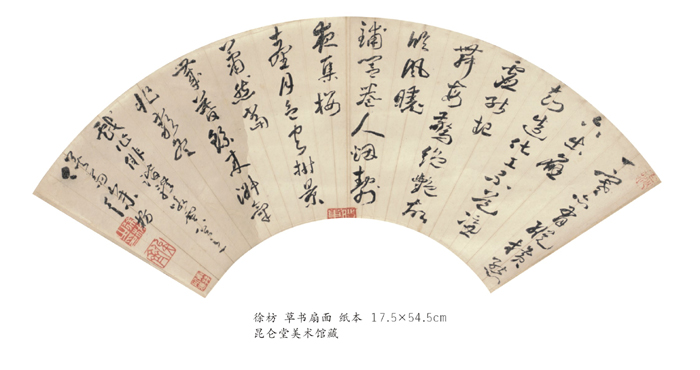

明清之际, 社会剧烈动荡。阶级矛盾、民族矛盾和统治集团内部的党争犬牙交错且日趋尖锐。随着明王朝的覆灭和清政权入主中原,士大夫中的一部分人不愿作新政权的臣民,隐居避世,形成了一个特殊的社会阶层——遗民,此风在江南尤盛。昆仑堂美术馆藏有明遗民徐枋(1622-1694)的一帧草书扇面(见19页彩图),笔者为考证作品,查阅了相关史料,觉得徐枋是遗民群中一个颇具个性的人物,值得研究。兹将有关史料稍加梳理,并作补遗及辩误,就教于专家同道。

社会剧烈动荡。阶级矛盾、民族矛盾和统治集团内部的党争犬牙交错且日趋尖锐。随着明王朝的覆灭和清政权入主中原,士大夫中的一部分人不愿作新政权的臣民,隐居避世,形成了一个特殊的社会阶层——遗民,此风在江南尤盛。昆仑堂美术馆藏有明遗民徐枋(1622-1694)的一帧草书扇面(见19页彩图),笔者为考证作品,查阅了相关史料,觉得徐枋是遗民群中一个颇具个性的人物,值得研究。兹将有关史料稍加梳理,并作补遗及辩误,就教于专家同道。

一

近人罗振玉云:“明季节义之风以吴中为最盛。而志弥贞、遇弥苦、学弥醇,予所尤景仰者,莫如徐俟斋、顾亭林两先生。”[1]

《清史稿》有徐枋传,于徐氏生平所载甚详:

徐枋,字昭法,长洲人。父汧,明少詹事,殉国难,事具明史。枋,崇祯壬午举人。汧殉国时,枋欲从死,汧曰:“吾不可以不死,若长为农夫没世可也。”自是遁迹山中,布衣草履,终身不入城市。及游灵岩山,爱其旷远,卜涧上居之,老焉。枋与宣城沈寿民、嘉兴巢鸣盛,称“海内三遗民”。枋书法孙过庭,画宗巨然,间法倪、黄,自署秦馀山人。尝寄灵芝一帧于王士桢,士桢与金孝章画梅、王玠草书作斋中三咏以记之。然性峻介,键户勿与人接,睢州汤斌登其室,坚坐移晷,为诵白驹之诗,周览太息而去。川湖总督蔡毓荣自荆州致书求其画,枋答书而返币,竟不为作。曰:“明府是殷荆州,吾薄顾长康不为耳。”所往来惟沈寿民与莱阳姜垓,同里杨无咎、门人吴江潘耒及南岳僧洪储而已。

家贫绝粮,耐饥寒,不受人一丝一粟。洪储时其急而赒之,枋曰:“此世外清净食也。”无不受。豢一驴,通人意,日用间有所需,则以所作书画卷置簏于驴背,驱之。驴独行,及城闉而止,不阑入一步。见者争趣之,曰:“高士驴至矣。”亟取卷,以日用所需物,如其指,备而纳诸簏,驴即负以返,以为常。卒,年七十三。

时商丘宋荦抚吴,枋预戒曰:“宋中丞甚知我,若我死,勿受其赙也。”荦果使人赠棺槥赀如枋命,终不受。卒,以贫不能葬。一日,有高士从武林来吊,请任窀穸,其人亦贫,而特工篆、隶,乃赁居郡中,鬻字以庀葬具,纸得百钱。积二年,乃克葬枋于青芝山下,而以羡归其家。语之曰:“吾欲称贷富家,惧先生吐之,故劳吾腕,知先生必心许也。”葬毕即去,不言名氏。或有识之者曰:“此山阴戴易也。”[2]

《清史稿》的这段文字,基本上是较客观和公允的。

徐枋一生的气节和操守,受其父亲徐汧的影响最大。徐汧(1597-1645)字九一,号勿斋,崇祯戊辰(1628)进士。弘光时官至詹事府少詹事兼翰林院侍读学士、礼部右侍郎。徐汧性耿介,好仗义执言,因而忤权臣阮大铖,几欲兴狱问罪,经人解救得免,称疾归吴门。乙酉(1645)五月,清军破南京,六月十一日徐汧肃衣冠,北向稽首曰:“留此不屈膝、不薙头之身,以见先帝于地下。”[3]投虎丘新塘桥下死。谥文靖。之前,徐枋欲从父殉节,徐汧曰:“我死,不可不死也,自靖自献,不死即不忠;尔死,非不可不死也,不死非不孝。我死,君固也;尔死,亲使尔。有子又将为亲死,则子孙递死无噍类有是乎?尔不死,守身继志,所以成孝兼作忠也。”[4]这一段话,可作为《清史稿》中徐汧殉节时遗言的补充。徐汧以忠孝为儒家恪守的立身之本,劝说儿子不必随己殉节,既顺乎理也合乎情。此后,徐枋在致友人的书札中曾多次提及,可见他对父亲的遗言是刻骨铭心的。

乙酉鼎革后,徐枋先后避地吴中一带的汾河、芦墟、金墅、支硎一带。直至康熙二年(1663)始定居位于灵岩、天平之间的“涧上草堂”,遂不复迁徙。故徐氏自称“前二十年不入城市,后二十年足不出户”。徐枋于康熙三十三年(1694)病死于涧上草堂。时年73岁。徐氏殁后贫不能具葬,族人欲将涧上草堂卖与他人,门人潘耒闻讯后,联络乡绅士人具牒请于江苏巡抚宋荦,建议将宅改为祠。宋荦素慕徐枋之为人,遂赞成其事。复捐赀为修葺,康熙三十九年(1700)祠建成,潘耒作《徐昭法先生祠堂记》。此祠于嘉庆、道光年间数次重修,后毁于火,于同治六年重建。

涧上草堂平远清胜,位于灵岩、天平之间的上沙:

涧上草堂在天平之阳、灵岩之阴,鸡笼羊肠拥其右,笏林岝崿峙其左,连峰叠巘,迤逦相属,若环拱我草堂者。[5]

此外,徐枋在《吴山十二图记》中也有相类似的记述。

笔者曾去实地考察、走访。据木渎镇周菊坤副镇长介绍,上沙应在今竹园路西端附近,这与徐枋自述略同。今重建于白马涧的涧上草堂实非原址。

徐枋一生著述颇丰,尝云:

此二十年中所成书,《通鉴纪事类聚》三百若干卷、《廿一史文汇》若干卷、《读史稗语》二十馀卷、《读书杂钞》六卷、《建元同文录》一卷、《管见》十一篇,计成书亦且几百卷矣。[6]

以上著述均不传,所见仅潘耒编校的《居易堂集》二十卷。

二

徐枋守身继志隐居山林的四十馀年,是在忧愁交加和贫困潦倒中度过的,时人称之谓“苦节”:

世变至今四十年中,崩天之敌、稽天之波、弥天之网、靡所不加、靡所不遘,而再益之以饥寒之凛慄、风雨之飘摇、世事之诖误、骨肉之崎岖,靡所不更、靡所不极,呜呼,亦可痛矣。[7]

徐氏在与友人的书札中,多次提到他的二儿一女先后在饥寒交迫中殒命。自己亦“衣食恒不继”、“日食一饭一糜”、“冬夏止服一苧衣”。37岁时大病一场,呕血沉疴八十日、绝食六十日,乃“讬后事于张英甫布衣”,所幸“郑三山先生来视疾,以药起之。”[8]病后又遭“逋赋”案牵累,四处躲藏,居无定所。此时徐枋已“家止四壁、薇蕨不供,朝夕仰屋无所出,势岌岌殆”,[9]幸得布衣张隽仗义相助,为其倾资偿所欠者十馀金,祸乃解。

在身陷逆境中,徐枋以佣书鬻画自给,尝“躬效老圃蔬韭外,多艺南瓜,夏秋间往往籍以晨炊。”但不轻受人一丝一粟,虽“藜藿不继,莫能强以一钱之馈。”[10]徐枋所经历的居无所、食无粟、穿无衣的困境,即便在明末遗民中也是极少见的。其奉行的苦节和坚守的骨气,与在鼎革之际许多士人不顾廉耻、屈身事二朝的颓废士风形成了鲜明的对比。故徐枋与沈寿民、巢鸣盛有“海内三遗民”之称。

徐枋与巢鸣盛在康熙六年(1667)有过一次涧上之会。巢鸣盛(1611-1680)字端明,浙江嘉兴人。崇祯丙子(1636)举人。乙酉后遁迹荒野,不毁肤发,以庐墓终身。立家训首以勉忠孝、敦廉耻为教。两人未见面时就互有敬慕之意。此次相聚涧上草堂,徐枋“惊喜感愧,以为梦中相见”。两人促膝论心,“诚一时美谈,千秋盛事”[11]。

沈寿民(1617-1675)字眉生,别号耕岩,安徽宣城人。性孤峭不妄言笑,为诸生即有时望。崇祯九年(1636),为巡抚张国维以贤良方正荐于朝。既入都,沈氏即抗疏论大臣杨嗣昌夺情、熊文灿误国。黄道周有“此何等事,在朝者不言,而草野言之乎,我辈真愧死矣”[12]之叹。此疏虽留中不报,然沈氏已名动天下。弘光时,阮大铖挟宿憾,矫诏逮之,沈氏乃变姓名匿金华山中,穷饿几无以活。有助以金者,悉却之。尝云“士不穷无以见节,不奇穷无以明志”。[13]康熙十四年(1675)卒,徐枋为撰《沈徵君传》,称之为“故国之完人”。

沈寿民(1617-1675)字眉生,别号耕岩,安徽宣城人。性孤峭不妄言笑,为诸生即有时望。崇祯九年(1636),为巡抚张国维以贤良方正荐于朝。既入都,沈氏即抗疏论大臣杨嗣昌夺情、熊文灿误国。黄道周有“此何等事,在朝者不言,而草野言之乎,我辈真愧死矣”[12]之叹。此疏虽留中不报,然沈氏已名动天下。弘光时,阮大铖挟宿憾,矫诏逮之,沈氏乃变姓名匿金华山中,穷饿几无以活。有助以金者,悉却之。尝云“士不穷无以见节,不奇穷无以明志”。[13]康熙十四年(1675)卒,徐枋为撰《沈徵君传》,称之为“故国之完人”。

不难看出,海内三遗民苦节操守的共同准则,就是不轻受人馈赠、不结交新朝权贵。所谓“饿死事小,失节事大”。

康熙十年(1671),宁都魏禧过嘉定访李确(也有把徐枋、巢鸣盛、李确称为海内三遗民)时李氏正断粮,魏禧探囊中得银五钱为之买米,事后作书友人周筼,乞周向时任清廷户部侍郎的曹溶为李确谋粟事。徐枋看了这封信后说:“秋岳(曹溶之字)今之贵人,李先生必不食其食,已不能济,听其饿死可也。”[14]后李确果真不食而饿死。徐枋的度己知人,再次证实了遗民们把“宁饿死,不失节”作为他们的处世原则和道德标准。

川湖总督蔡毓荣备名药和厚币托徐枋的弟子冯羽求画,同样遭到徐枋的拒绝:

二十八年从未敢踰越分量,攀援一当世之士也。顾敢与公侯卿相通其交际耶?况当世之公侯亦安用此衰瘁之废民乎?

故宁参惨酷而不敢稍隳吾志也。夫当至阨处极难犹不稍通问,遗于一线,今旦夕苟安,敢无故而靦颜以蒙厚币耶?[15]

《清史稿》中“明府是殷荆州,吾薄顾长康不为耳”一语,殷荆州即殷仲堪,晋孝武时授都督荆益宁三州军事,有孝行。后被桓温之子桓玄所杀。顾长康即画家顾恺之,曾先后附桓温及殷仲堪任参军。此言一语双关,借古讽今,虽为戏言,却表明了徐枋不愿攀附权贵的决心。

江宁巡抚汤斌两次访徐枋不遇,时在康熙二十四年(1685)。方苞所编的汤斌年谱记有此事:

吴士徐枋,文节公汧子也。隐居灵岩山四十年,未尝入城市。公驺从访之,枋不出。公久立其门,枋终不肯见。时人两高之。[16]

叶燮所撰的徐枋墓志铭中亦有所记:

巡抚都御史、睢阳汤公重先生,屏徒从微服至先生门,则先生已避之秦馀山,唯留一老苍头宿门外。叩门门不启,不得入。汤公喟然曰贤者不可测如是。徘徊久之而去。[17]

另外,宋荦自编《漫堂年谱》、卓尔堪《明遗民诗集》所载大致略同。方、叶、宋、卓等人都是康熙年间人,与徐枋或为同时,或为稍后,且都为学者,所记必得其实。

至嘉庆年间,有人伪造汤斌致徐枋书札,有“幸得拜见颜色”等语,借此“以衒异谈而欺浅识,更难保无射利而不顾厚诬高贤”[18]的企图。嘉、道年间袭礼亲王爵的昭梿,在所著《啸亭杂录》中也有汤斌和徐枋“会面”的短文,文云:

徐中允汧既殉明节,其子俟斋昭法不仕本朝,隐于支硎山中。公重其品,屏除驺从,徒步访之。俟斋辞以疾,公徘徊门外。久之始延入,待以粗粝,公为之醉饱,时人两贤之。[19]

对此类无稽之谈的轶闻,前人已有揭露,指出事出有由:

抚军汤斌慕其人,再屏驺从诣山中,辄闭户不纳,乃嗟叹而去。姑苏人慕其书画文章,厚遗求之,枋挥之不顾。以是人多怨之,造诽语冀损其名。[20]

名人轶闻由于民间的流传,到后来就越发离奇了。最近出版的由徐卓人编著的《枫桥》一书,就编造了一个汤斌和徐枋见面的故事。称“那是因为徐枋老母病逝。汤斌得到消息”“专程跑到了涧上草堂,亲致吊唁,这日徐枋因事外出,汤斌正要离开”,“见山径旁跪着一个人,口呼:孝子徐某叩谢大人”,“汤斌大为惊喜,连忙扶起徐枋”[21]云云。

且不说按徐枋的性格会不会“跪见”汤斌,就这事的起因是由于“徐枋老母病逝”,就荒唐可笑了。事实上,徐枋之母吴孺人卒于崇祯五年(1632),[22]是年徐枋11岁,汤斌才6岁,岂能有涧上草堂之会?

综观徐枋自隐居后的所言所行,可知他是一个把气节看得比生命还重要的人。直至临终前,还叮嘱家人不要接受巡抚宋荦的赙礼,以坚守晚节,“吾之心则可以俯仰千百世而无愧”。[23]其实,我们只要读一读徐枋《偶书侯嬴事后》一文,不难感受到他发自内心的真情表白:

彭城姜肱,隐居不受辟命,数徵不起。乃诏郡图画其形状。肱卧于幽暗,以被韬面,言感风眩疾,竟不得见之。夫子曰:匹夫不可夺志也。亦少亢矣,而竟以得全。此不特不夺志之难,而不之夺者之更可尚也。有寡妇人者,自其夫死,誓不一见男子之面,即伯叔兄弟亦弗与见,守死空闺垂几十年。乃有一男子必以见,为请曰:“吾知之,吾敬之也。”嗟乎,人苟能知寡妇,则亦重哀之而全其志可也,又岂以见哉?如必见焉,非贬即伤矣!故曰:不之夺者之更可尚也。[24]

三

关于徐枋的性格,志书有“美风度、喜谈笑”、[25]“善谐谑”[26]的描述,又说他“性峻洁,键户勿与人接”[27]、“读书染翰外,竟日不出一语”[28]。这种旷达与孤傲的双重个性是遗民为人处世特殊心态的写照。

徐枋的交游,以志同道合的遗民为多。为便于概括,姑分为同志、世好、高士、方外、门人五类,现择其要分述之。

1. 同志:朱用纯、杨无咎

徐枋和朱用纯、杨无咎被称为“吴中三高士”是因为三人的父亲皆殉明节,饱受亡国丧家之痛。朱用纯(1627-1698)字致一,昆山人。父集璜以诸生贡太学。清军下江南,昆山城陷不屈死。用纯痛父之死,慕晋人王裒攀柏之义,自号柏庐,隐居教授,养母以终。朱氏之学,确守程、朱,知行并进,而一以主敬为程,所撰《治家格言》尤脍炙人口。康熙中,“以死自誓”固辞博学鸿词之荐。

徐枋和朱用纯为中表兄弟,其祖母朱孺人是用纯祖父朱家佐之姊。《徐俟斋先生年谱》载朱孺人是“昆山朱家佐之女、节孝先生集璜之姊、柏庐先生用纯之姑”[29]实误。

徐枋于16岁时便遵父命,受业于朱集璜,“朝夕侍先生者五年”。徐枋与朱用纯既为亲戚,又是同学,但两人仍恪守道义之交。朱用纯在致徐枋的信中,有“窃观吾兄酬应人伦,微喜谐谑,虽无损大节,要非君子所为”[30]云云,其直言、坦率如此,恂恂有古君子之风。徐枋遭“逋赋”之累,四处避藏,时音讯皆断,谣传四起,用纯心急如焚,信中有“念吾昭法荒山壁立,不知如何度岁,真欲肠寸寸断”云云。徐枋在赠诗中亦有“一心徒区区,千秋讬俦侣”[31]之句,可见两人情谊之深。徐枋晚年足不出户,朱用纯曾多次去涧上探望,书信往来十分频繁。

杨无咎(1636-1724)字震百,吴县人。父廷枢,字维斗,崇祯庚午(1630)举人,与徐汧最善。乙酉夏闻其殉难,即隐居邓尉山中。后寓居吴江芦墟,因吴兆胜叛案牵连,被清军执杀,临刑时犹呼“生为大明人,死为大明鬼”,甚惨烈。时无咎才12岁,痛未从死,遂隐居不出。无咎幼聪异,覃思经学,多前人所未发,工书鼓琴,自父殉难后绝不复鼓。与徐枋交最厚,常以名节相砥砺。所谓“惟予与君交,两世敦孔李”[32]。徐枋长子孟然、三子文止皆师于无咎。徐枋临殁,招无咎至,命五岁孙出拜曰:“此亡儿文止遗腹子也。儿向辱先生教,不幸早卒。今余且死,念非先生无可讬者,愿以此累先生。”[33]其为枋信重如此。

2. 世好:杨补、姜垓

杨补(1598-1657)字无补,号古农,又字曰补,长洲布衣。性孝谨,重然诺。工诗,善山水,落笔如黄子久,为董其昌、陈继儒、文震孟、姚希孟诸人推许,呼为小友。与杨文骢友善,弘光时,阮大铖欲害徐汧,无补急人所急,赶赴南京,通过杨文骢的关系,才将狱事平息。

杨补是徐枋的父辈,但对徐枋“游处如兄弟”,“每过其家,辄欣然引卮酒笑语终日,或时时涕泣声尽咽,以为常。”[34]徐枋对这位父辈十分敬重,有诗云:“卧雪高风百世士,山头薇蕨每同甘。慷慨分忧生死谊,乱后心期称最深。”[35]

杨补十分赏识徐枋的绘画天赋,以为“能继数百年之绝业”,临终遗命以所藏画本数十百幅赠徐枋。徐枋有《杨无补传》一文所记甚详。无补子名炤,字明远,年少负高才,与徐枋续世交之谊。

姜垓(1614-1653)字如须,山东莱阳人。崇祯庚辰(1640)进士,出徐汧门下。官行人,初入署,见题名碑将奸臣崔呈秀、阮大铖与忠节之士魏大中同列,因请疏削之。其兄姜埰时任给谏之职,因言事遭庭杖,下狱几殆命。又其父泻里在山东殉难,姜垓疏请代兄系狱,释埰归葬其父,时人敬其贤。后奉母南迁,又避浙东。乙酉后归吴门,遂隐居不出,感愤成疾卒,年仅四十。

姜垓的忠孝深得徐汧的赏识,常作人伦之鉴,以告诫门人后辈。徐汧殉难后,姜垓四哭其墓。其子寓节,字奉世,继父风,笃师友之谊,以孝行称世,不忘故交。徐枋困苦时,每“月有馈问,以佐不足。”[36]两家情谊于此可知。

姜垓的忠孝深得徐汧的赏识,常作人伦之鉴,以告诫门人后辈。徐汧殉难后,姜垓四哭其墓。其子寓节,字奉世,继父风,笃师友之谊,以孝行称世,不忘故交。徐枋困苦时,每“月有馈问,以佐不足。”[36]两家情谊于此可知。

王士祯《池北偶谈》云:

莱阳姜吏部如须垓,南渡后流寓吴郡,与徐孝廉昭法枋友善。一日同行阊门市,姜顾徐曰:“桓温一世之雄,尚有枋头之败。”徐应声曰:“项羽万人之敌,难逃垓下之诛。”相与抵掌大噱,市人皆惊。[37]

后人对“同游阊门市”在时间上颇有质疑,但姜垓之机敏、徐枋之谐谑,两人文思卓识当非虚语。

3. 高士:归庄、戴易

归庄(1613-1673)一名祚明,字玄恭,号恒轩,昆山人。明诸生,与同邑顾炎武友善,有“归奇顾怪”之目。文词书画奄有众长,墨竹入神品,善行草书。甲申(1644)后野服终生,往来湖山,谈忠义者以庄为归。晚年寄食僧舍,非素交虽厚不纳。

归庄性行高洁,喜游山玩水,观花访隐,顾炎武敬之为“高士”。康熙五年(1666)春,归庄访徐枋于涧上草堂,时潘耒及筇在、镜庵二僧在坐。归庄此次游玩经上沙、至光福、游玄墓、登灵岩,至虎丘赏梅花,观玉兰,前后半月有馀。与徐枋三次会面,其间一宿其家,临别赠诗云:“景气暄和似晚秋,难教飞霰集林丘。病身且返娄江棹,他日须为王子猷。”[38]遂成莫逆之交。

徐枋称归庄为“天下之士”、“性放达,嗜饮酒,自号鏖鏊钜山人。每草堂为酒令,征古事人物之极隐僻者,应迟即罚酒。酒尽,玄恭辄出囊中钱沽之。尝夜半扣酒家门沽来,罚如数而已”,[39]有“百六征书絮未休,十千沽酒罚无赦”[40]之句。

归庄对徐枋的人品和画品是十分推重的。三年后归庄再访徐枋,待雪灵岩山,吟诗索徐枋画扇,有“为望同云住半途,连朝晴旭丽高衢。知君素有回天志,急扫吴山飞雪图”[41]一诗。徐枋读后有“其句惊人”,“恳其改刻,玄老性素倔强,然甚见叹,许即时改去,可见胜流自是不同耳。”[42]归庄接受了徐枋的意见,将“知君素有回天志”一句改成“笔端造化惟君擅”。[43]此句自不如前句之一语双关,但归庄对徐枋的尊重由此可见一斑。

戴易(1621-1707)字南枝,山阴人。年七十,游吴门,苍颜古貌,幅巾方袍,闭门不交一人,独与徐枋善。

戴易喜吟咏,工八分书,其鬻书义卖为徐枋置墓地一事,志书和画史所记略同,唯两人交往细节在《居易堂集》中未见一 字,故亦无从查考。

4. 方外:弘储

明末遗民多有与方外僧人交游,也是一种特殊的文化现象。原因是乱世中的佛门往往成为志士和遗民避难的场所。

徐枋与方外接触颇早。23岁时,其父“携先生入万峰谒剖石上人,命执弟子礼。”[44]27岁时“与南岳大师弘储订交,事以师礼”。[45]其间与弘储往来最密。徐枋困苦时,不受人一丝一粟,但于弘储所馈,则“无不受”。康熙二年,为了让徐枋居有定所,弘储为筑涧上草堂房屋二十馀间。

弘储(1604-1672),本姓李,字继起,扬州兴化人。其父李嘉兆是一个志士,明亡后嘱咐儿子改姓,不愿与亡明的李自成同姓,出家作灵岩寺僧人。弘光、隆武朝时喜结交反清义士,“为人排大难最多”,故自己也被连累,“久而得脱,好事如故”。[46]60岁时曾邀黄宗羲、徐枋、黄宗炎、高斗魁、王廷壁、邹文江、文秉、周茂藻等同集灵岩山,徐枋与黄宗羲论文甚惬,宗羲赋诗以赠。故徐枋对这位方外业师是十分敬重的,称之为“是真以忠孝作佛事者也”。

5. 门人:潘耒

潘耒(1646-1708)字次耕,又字稼堂,吴江人。幼孤,天资奇慧,读书数行并下,受业于徐枋和顾炎武,能承其学。工诗文辞,兼长史学。康熙十八年(1679)以布衣试博学鸿词,授翰林院检讨,与修明史,充日讲起居注官。坐浮躁降调归卒。性至孝,于师门之谊尤笃,著有《遂初堂集》十六卷等。

潘耒受业于徐枋时在康熙二年(1663),是年潘耒之兄潘柽章因庄廷栊明史案牵连,坐极刑以死。潘耒改名吴开琦,奉母避地西山,以诗请业。徐枋极赏识潘之才学,以“力言不朽,与德功齐”勉之,以“善处其才”[47]戒之。次年命二子叔然受业于潘耒。

邓之诚《清诗纪事初编》云,潘耒举博学鸿词授官归见徐枋,“跪门外三日,然而进之曰:吾不图子之至于斯也。耒进一研,不受。涕泣以请,乃命悬之梁上,示不用。”[48]

当然,徐枋的交游远不止以上诸人。如吴江吴祖锡、昆山葛芝以及布衣张隽等与徐枋都过从甚密,在此不作一一详述。

四

《清史稿》中“高士驴”一段文字,出自道、咸间徐鼒的《小腆纪传》,颇具绘声绘色,且带传奇色彩,这种轶闻显然来自市井,经众口传说,导致离奇失实。但徐枋卖画度日得其友人相助,确有其事。黄宗羲云:

先生画神品,苏州好事者月为一会,次弟出资以买其画,以此度日。[49]

以画社的形式为徐枋“谋薇蕨之资”,是友人周玉凫发起并主盟的,徐枋在致周氏及葛瑞五、朱用纯等人的信中都曾提及。画社以“山中雅集”的形式,“每月会集,朋从甚盛”,后来连“法门诸大老”也“把臂入林”。对于众人好义相助,徐枋还是觉得“有伤其廉”,二年后遂予以“谢却”。[50]

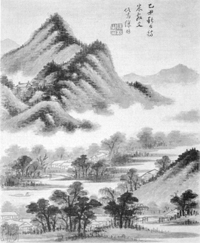

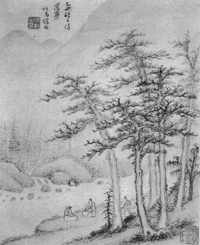

徐枋的绘画以山水见长,画史对他的评述显然比《清史稿》要来得详尽:

(徐枋)山水有巨然法,亦间作倪黄。丘壑布置稳妥,不事奇异,用笔极整饬工致,墨气淹渍明净,不设色。[51]

两处的评述基本相同,认为徐氏山水宗法巨然、倪瓒和黄公望。但这种说法并不全面,也没有真实反映其绘画思想。我们不妨从两个侧面来予以考察和证实。

首先,从徐枋传世作品来看,其中相当一部分是仿古、拟古之作,且取法的面很宽,大部分的南宗山水画大家,如五代的荆浩、关仝、董源,北宋的巨然、李成、范宽、许道宁、郭熙、赵令穰、惠崇,南宋的米友仁以及元代的赵孟頫、黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙等,他都作过极为认真的研究和临仿,其中尤以董、巨和倪、黄为多。

其次,徐枋对自己山水取法南宗,颇有独到的见解,他在画跋中云:

自宋以前,虽荆关名世然犹力胜于韵而笔逾于墨。迨乎元季四家,专主气韵,故天机神会,超然形似,而以造化者游进乎技矣。而后世宗之太过,但驱烟墨,不求法矩,每多寓意于虚无缥缈而能事不臻,吾恐其渐趋于弱而未免项容有墨无笔之诮也。草堂主人则愿气韵本于元而笔力则进乎宋,以骎骎五季及唐,庶几求古人之所未备,成一家之学。[52]

这一段话将徐枋的绘画思想表达得颇淋漓尽致。简要之则是:骨法用笔宗荆关,气韵生动学倪黄。他对元四家中的倪瓒尤为推崇,其原因,也是因为倪瓒的用笔来自荆关:

惟倪高士则笔力精到,专主荆关。有非一时大家所能及者,不特以无笔墨蹊径而兼幽淡两言也。[53]

徐枋反复强调自己的山水画笔法学荆关,是因为其山水的构图并不像荆关,而是江南山水,恐为人误解。如故宫博物院所藏《松麟书屋图》、南京博物院所藏《竹坞草堂图》,其实都是徐枋以荆关的笔法作的写生。对于这一点,他在画跋中说得很明白:

余平居作画好仿荆关董巨,然学荆关者惟师其笔法风骨耳。至于分布位置,命意取景,则居然江南山水也。[54]

徐枋的山水画风格虽然个性并不强烈,但由于他眼界高、取法广,加以用笔、用墨和构图不局限于一家一法,故能以幽远静穆之气为世人所重。上海博物馆藏《仿宋元山水册》、苏州博物馆藏《仿北苑山水图轴》,都是徐枋晚年的精品,所谓“极笔墨之致,自谓不让古人”[55]。

除山水外,徐枋也偶作竹石、芝兰、墨梅等,皆寓意高洁,师法有源。日本桥本未吉所藏《修竹芝兰图》,用双钩法写竹,遒劲缜密,如作小篆,芝兰也以双钩晕化。姿态的一静一动,得宋人遗意,极古雅之趣。

徐枋的书法以草书见称。后人谓其出自《十七帖》,也有人认为是孙过庭《书谱》。其实一个书家的风格因时而变是并不奇怪的,况且书谱也源于王书。苏州博物馆藏《草书五律诗轴》、江阴博物馆藏《草书七绝诗轴》均有《十七帖》的遗意。而昆仑堂美术馆所藏徐枋草书扇面则用笔潇洒沉稳提按有度,潇洒处能含蓄留住,沉稳处又一气呵成,就其草书风格来看,无疑更接近于《书谱》的风格。此帧扇面原已流失在日本,后为昆仑堂主人朱福元先生所得。

《书王咸中乞临曹娥碑》是《居易堂集》中唯一的一篇论书跋文,其论晋唐书法,颇为精辟:

书法以小楷为极致,而小楷必宗晋唐尚矣。然二代风气绝殊,未可同日而语也。如羲献楷书,全尚姿致。而姿致出乎自然,不言格律而格律确乎不移,我之心手两忘,书之形神为一。若庖丁之游刃、郢人之运斤,不知其所以然。此其所以千古独绝也。迨乎唐而力胜乎巧,腕弱于心,故欧、虞之书,步趋二王,亦尚姿致,而瞠乎其后。及颜鲁公楷法最精,而自闢堂宇,纯尚格律,晋人风流自兹逾远。唐人小楷,其迨美而未善、圣而不神者乎?孙过庭《书谱》云:“真不通草,殊非翰札。”又曰“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”夫草之系乎使转,人皆知之,而真之尤重使转,人之所不知。且草之使转人之所见,而真之使转,人之所不见。必致精于所不见,而后见者始工。亦犹人情性既善,而形质自然安娴,盖变化气质,未有不由于情性者。故曰:“元常不草而使转纵横。”惟其筋络关窍,俱在不见之地,此工力之所以倍难、而体制之所以全系也。而唐人楷书,似止工于人之所见,而不能工于人之所不见,所谓“真不通草”者耶?今以二王小楷精求神理,见其寓回顾于豪芒,存顿挫于断续,无一点之无波,无一画之不转;见其行序,虽断而还连;玩其体裁,若违而实合。孙过庭云:“导之则泉注,顿之则山安。”而余又谓,豪甫著而即行,笔已足而复驻,能得乎此,思过半矣。既得晋人之风规,而唐楷已在我度内,又何足云乎?[56]

这是徐枋为王鏊的闻孙王咸中所临《曹娥碑》后题的一段跋语。《曹娥碑》又称《曹娥诔词》,自明以来多摹刻于各汇帖中,题王羲之书,为世所重。文徵明称其“古雅纯质,不失右军笔意”。徐枋对《曹娥碑》作了一通临写之后,颇觉得意,于是引发了他对晋唐书法的一番议论。

徐枋在这段跋文中表达了三层见解。一是晋人小楷全尚“姿致”,功性俱佳,形神为一,故“千古独绝”,而唐人小楷纯尚“格律”,“力胜乎巧,腕弱于心”,故和晋人相比,相去甚远。二是唐人小楷逊于晋人的原因,是所谓“真不通草”。唐人小楷由于重视了“人之所见”的形质,而忽视了“人之所不见”的使转,因此情性不能表达,气韵自然逊色了。从而也证实了孙过庭“真不通草、殊非翰札”的至理名言。三是学二王书法,一定要“寓回顾于豪芒,存顿挫于断续”似断还连,若违实合,开合自然,收放有度,融情性于功力之中,才能既得晋人之风规,又合唐人之法度。

徐枋以“姿致”两字形象地概括了晋人尚韵和唐人尚法的区别之处,又以“真不通草”四字一针见血地指出了唐楷逊于晋楷的原因,对楷法晋唐作了精辟的说明和补充,其眼界之高、鉴识之精,于此可见。对于徐氏的书法、书论,归庄评之最当:

此册临王逸少《曹娥碑》,姿致绝佳。更读其自跋,论书法尤精。顾余窃有虑焉,逸少晋之名臣,如规切二谢,皆匡时之正论,非当时名流可及,惜其反以艺掩也。今徐子诗文书画,遂有兼长,得毋以多艺掩其人乎?虽然,徐子之风节不可掩也。[57]

归庄于书法、绘画造诣都很深,是一个极自负的人,志书说他“善骂人”。但从以上跋语可以看出,他对这位比自己小9岁的道友的人品和书品,则充溢着敬畏之心。

注释:

[1] 《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第79页。

[2]《清史稿》,北京:中华书局,1998年,第3543页。

[3]《南明史》,北京:中华书局,2006年,第1566页。

[4]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第125页。

[5]徐枋《甲寅重九登高记》,四部丛刊《居易堂集》卷八。

[6]徐枋《与葛瑞王书》,四部丛刊《居易堂集》卷二。

[7]、[23]徐枋《居易堂集自序》,中部丛刊《居易堂集》。

[8]徐枋《再生记》,四部丛刊《居易堂集》卷八。

[9]徐枋《布衣张苍眉六十寿序》,四部丛刊《居易堂集》卷七。

[10]、[51]《国朝画识》,中华书局聚珍仿宋版。

[11]徐枋《致巢孝廉端明书》,四部丛刊《居易堂集》卷三。

[12]《明遗民录汇辑》,南京:南京大学出版社,第355页。

[13]《明遗民录汇辑》,南京:南京大学出版社,第356页。

[14]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第103页。

[15]徐枋《与冯生书》,四部丛刊《居易堂集》卷三。

[16]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第539页。

[17]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第123页。

[18]《清代名人轶事》,江苏:广陵古籍刻印社,第21页。

[19]《啸亭杂录》,北京:中华书局,1980年,第95页。

[20]、[27]《明遗民录汇辑》,南京:南京大学出版社,第541页。

[21]《真山真水园中城枫桥》,百家出版社,2004年,第98页。

[22]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第85页。

[24]徐枋《偶书侯嬴事后》,四部丛刊《居易堂集》卷十。

[25]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年。

[26]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第121页。

[28]《南明史》,北京:中华书局,2006年,第4453页。

[29]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第83页。

[30]《清初名儒年谱》 ⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第171页。

[31]徐枋《怀人诗九首》,四部丛刊《居易堂集》卷十七。

[32]徐枋《寿杨震百五十》,四部丛刊《居易堂集》卷十七。

[33]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第111页。

[34]徐枋《杨无补传》,四部丛刊《居易堂集》卷十七。

[35]、[39]、[40]徐枋《怀旧长句一千四百字》,四部丛刊《居易堂集》卷十七。

[36]《明遗民录汇辑》,南京:南京大学出版社,第459页。

[37]《池北偶谈》,北京:中华书局,1982年,第330页。

[38]《归庄集》,上海:上海古籍出版社,1982年,第115页。

[41]《归庄集》,上海:上海古籍出版社,1982年,第116页。

[42]徐枋《与吴瓶庵书》,四部丛刊《居易堂集》卷三。

[43]《归庄集》,上海:上海古籍出版社,1982年,第116页。

[44]、[45]《清初名儒年谱》⑨,北京图书馆出版社,2006年。

[46]《明遗民录汇辑》,南京:南京大学出版社。

[47]徐枋《与潘次耕书》,四部丛刊《居易堂集》卷一。

[48]《清诗纪事》,凤凰出版社,2004年,第181页。

[49]、[50]《清初名儒年谱》⑨,北京:北京图书馆出版社,2006年,第119页。

[52]、[53]徐枋《题画册》,四部丛刊《居易堂集》卷十一。

[54]徐枋《题画》,四部丛刊《居易堂集》卷十一。

[55]徐枋《邓尉画册复还记》,四部丛刊《居易堂集》卷八。

[56]徐枋《书王咸中乞临曹娥碑后》,四部丛刊《居易堂集》卷十。

[57]《归庄集》,上海:上海古籍出版社,1982年,第286页。

(作者为昆仑堂美术馆名誉馆长)