曾国荃(1824-1890)是中国近代史上著名人物,湖南湘乡人,字沅甫,号叔纯。咸丰三年(1853)随兄曾国藩在长沙编练湘勇,为湘军主要首领之一。在镇压太平天国的战争中表现出突出的指挥才能,历任浙江按察使、湖北巡抚、陕甘总督、两广总督、礼部尚书、两江总督、太子太保。谥忠襄。

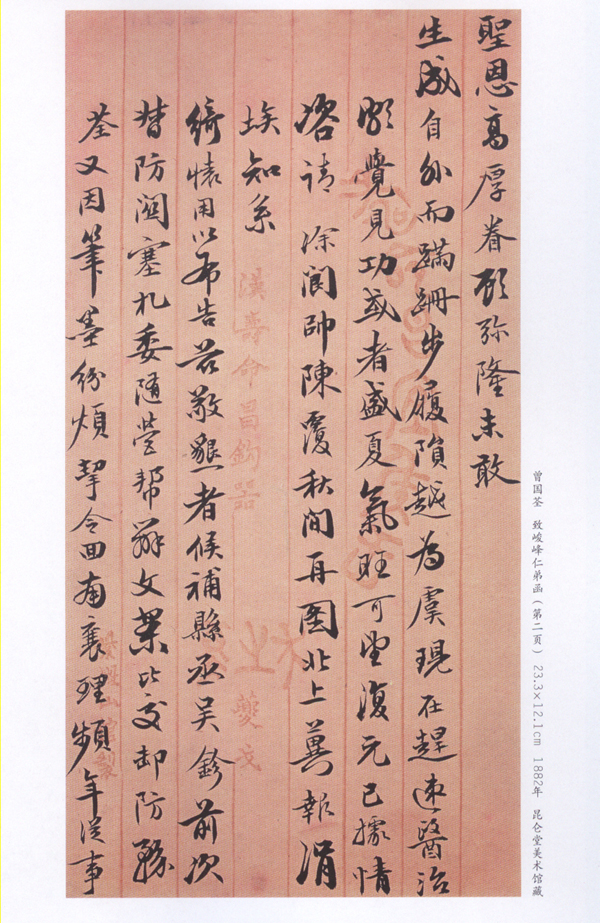

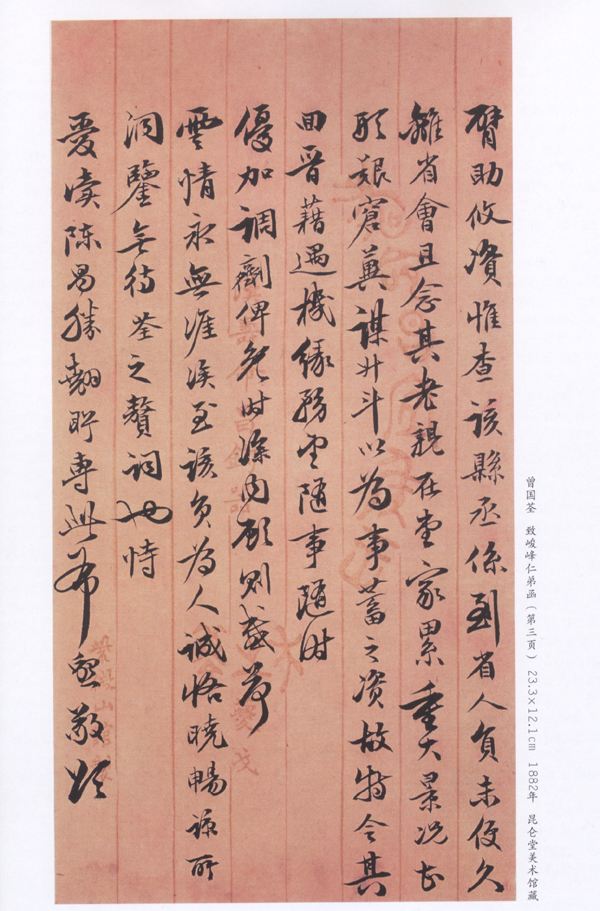

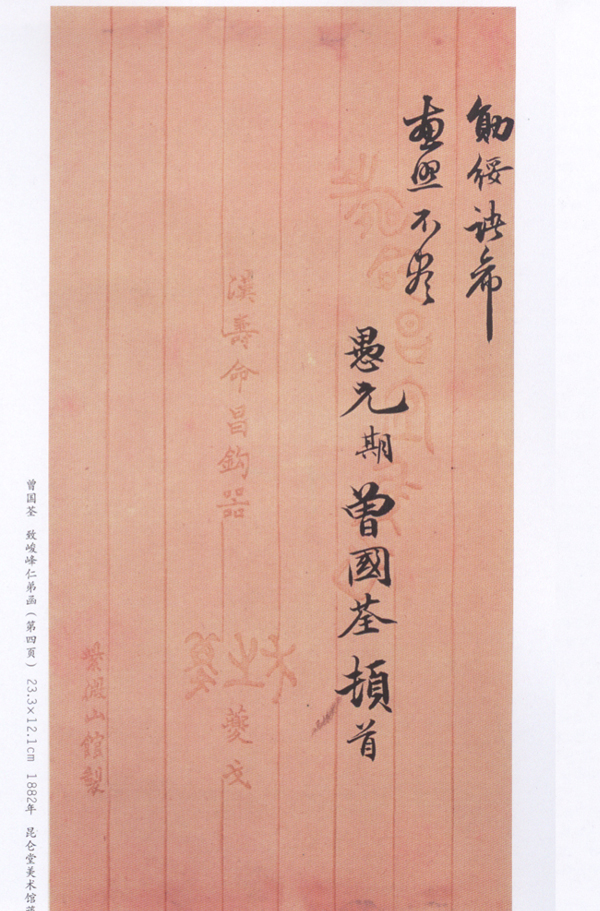

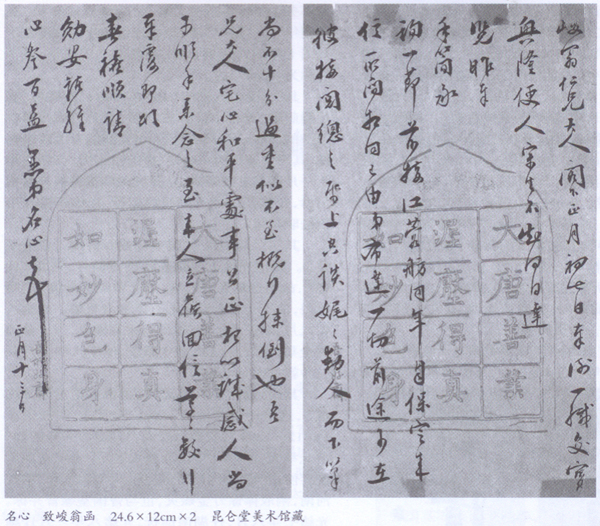

昆仑堂美术馆所藏《咸同名臣信札册》,内有曾国荃《致峻峰仁弟函》一通四页(见下图),为光绪刻本《曾忠襄公遗集》、岳麓书社《曾国荃全集》所未收,是一篇佚文。

内容如下:

峻峰仁弟大人阁下:三月间彭贵回晋,肃复谢缄,谅尘青睐。辰维勋崇列柏,望重封桐;引企莺迁,良殷凫颂。国荃自仲春侨寓,合宅平安。房屋尚堪容膝,且住为佳,以省会医药较便耳。惟足疾仍未就痊,殊深焦灼。圣恩高厚,眷顾弥隆,未敢生成自外。而蹒跚步履,陨越为虞。现在赶速医治,颇觉见功,或者盛夏气旺,可望复元。已据情咨请涂阆帅陈覆。秋间再图北上,冀报涓埃。知系绮怀,用以布告。

兹敬恳者:候补县丞吴鉁前次督防关塞,札委随营帮办文案。比交卸防务,荃又因笔墨纷烦,挈令回南,襄理频年,从事臂助攸资。惟查该县丞系到省人员,未便久离省会,且念其老亲在堂,家累重大,景况甚形艰窘,冀谋升斗以为事蓄之资。故特令其回晋,藉遇机缘。务望随事随时优加调剂,俾免时深内顾,则盛荷云情,永无涯涘!至该员为人诚恪晓畅,谅所洞鉴,无待荃之赘词也。恃爱渎陈,曷胜翘盻。专此布恳,敬颂勋绥,诸希惠照不尽。

愚兄期曾国荃顿首

曾国荃因疾回乡调养,一生中共有四次。第一次,他在同治三年(1864)围攻南京的战斗中“焦劳致疾,饮食渐减,身发湿毒,不便起坐”(五月二十二日《遵旨统筹会剿金陵疏》,《曾国荃全集》第一册18页),“湿毒未瘥,重以心脾之疾,疲惫殊甚”(八月《复郭意诚函》,《曾国荃全集》第三册388页)九月获准开缺回籍,十一月抵湘乡,次年七月再请开缺,又得赏假六个月。第二次是同治六年(1867)十月开缺回籍调养,十年移居长沙,十一年二月兄国藩病逝,料理丧事,直至十三年(1874)九月奉旨赴京陛见。第三次是光绪二年(1876)十一月交卸河东河道总督,赴汉口就医,吁请开缺,得赏假两个月,遂回长沙医治。第四次是光绪七年(1881)二月交卸山海关防务,请假就医,四月抵长沙,闰七月返湘乡,八月奏请开缺获准,直至次年六月赴任两广总督。

曾国荃足疾严重,光绪六、七、八年间尤为频犯。曾国荃这段时间的奏疏中多次禀告足疾的问题,如光绪六年八月十二日《由保定赴山海关防所疏》(《曾国荃全集》第二册76页)云:“惟臣衰弱之躯,腹泻三载,大病两年,眼目昏花,气血虚弱。迩以行路崎岖,足创增剧,步履维艰。”光绪七年二月二十七日《沥陈足疾未痊疏》(《曾国荃全集》第二册101页)云:“二十九日行抵天津,陆路困顿,右足气血下注,酸楚异常。春深肝木特旺,寸步难移,徐行斗室,尚须人力抚助。似此日甚一日,求效愈切,见效愈难。”据医生分析,此病之根源,“由于军营受湿、带伤出血太多。同治初元留办金陵军务,出入三十六穴地道之中,积受寒湿,是以壮年所带伤痕,硝磺药毒由创口敛入筋络。年过五十,气血弥衰,北方水土不合,发而为病,肝筋不能伸缩。”(《曾国荃全集》第二册102页)长期作战的伤痛,导致曾国荃一生与足疾相伴。

从信中所涉人事来看,此信当书于曾国荃第四次回乡养病期间,更确切地说,是在光绪八年(1882)四月。理由如下:

其一,信中讲到吴鉁在曾国荃“督防关塞”时(光绪六年九月至七年二 月曾国荃督办山海关军务)协助其办理文案,之后又随其南下“襄理频年”。“频年”者,至少连续两年。曾国荃于光绪七年四月回到长沙,如此信书于该年,是不能称为“频年”的。

月曾国荃督办山海关军务)协助其办理文案,之后又随其南下“襄理频年”。“频年”者,至少连续两年。曾国荃于光绪七年四月回到长沙,如此信书于该年,是不能称为“频年”的。

其二,受信人松椿(1834-1908),字峻峰,满州镶蓝旗。松椿小曾国荃10岁,从称呼看当属曾国荃的门生。光绪五年至八年松椿为山西按察使,其间曾署山西布政使、护山西巡抚。光绪八年十一月调直隶按察使。信里托峻峰提携候补县丞吴鉁,令其回山西得以照顾老母,正值松椿在山西任职期间。

其三,信中说“国荃自仲春侨寓,合宅平安”。因他光绪七年到长沙已是四月,并非“仲春”,故不会是光绪七年。据《曾国荃全集》所附年表,他于光绪七年闰七月返湘乡里第。光绪八年二月,奉正月上谕:着即行来京陛见。(《曾国荃全集》第六册182页)那么,他于八年二月到长沙就是很有可能的。

其四,曾国荃的病况“已据情咨请涂阆帅陈覆”,这是比较关键的一点。涂阆帅,即涂宗瀛(1812—1894),安徽六安人,号阆轩,一号阆仙。道光举人,同治九年任苏松太道员,十年迁湖南按察使,光绪三年拜广西巡抚。时晋豫大旱,移抚河南,割取俸馀万金赈灾,世与曾国荃赈晋并称。光绪七年八月,任湖南巡抚,光绪八年三月迁湖广总督,离任当在四月或五月。曾国荃在湖南治病,湖南巡抚有责任向皇帝奏报他的情况。所以单凭“已据情咨请涂阆帅陈覆”这一句话,就足以将此信限定在涂宗瀛不满一年的湖南巡抚任期内。

其五,此信的上限,是光绪八年“三月间彭贵回晋”之后,这样的语气,应当已在四月。而下限,便是四月二十五日,这天曾国荃奉十四日上谕:着署理两广总督,即刻起程,驰赴署任。(《曾国荃全集》第六册182页)这封信中说“现在赶速医治,颇觉见功。或者盛夏气旺,可望复元……秋间再图北上,冀报涓埃。”显然是还没有得到四月十四日上谕,不知道他将赴任两广总督。所以这封信的书写时间应该在光绪八年的四月初至四月二十五日之间。

信末署“期”字,是因为家有丧事:光绪六年六月曾国荃长子曾纪瑞病殁,光绪七年六月次子曾纪官病殁。一年中连失两子,“以病躯迭逢家难,忧郁益增,体气因之愈乏”(光绪七年八月《沥陈病状万难赴任疏》,《曾国荃全集》第二册105页),实在是人生最难捱的时候。与这封《致峻峰仁弟函》时间相仿,光绪八年四月初六《复仲潜函》(《曾国荃全集》第四册183页)的信末也署“期曾国荃顿首”字。两封信的内容也颇为相近,选录一节文字供参考:

荃梓里养疴,毫无蔗境。迩来两足筋络渐近舒展,而步履尚未能自如,大约春天木旺所致。或待秋间肺金司令,天气清爽,可望复元。昨奉正月二十四日寄谕,饬令来京陛见。天恩高厚,沾戴难名。惟因病体未瘳,刻难就道。拟待秋间步履全愈,再当料理北上,以副朝廷眷念之至意。业经据实复陈矣。

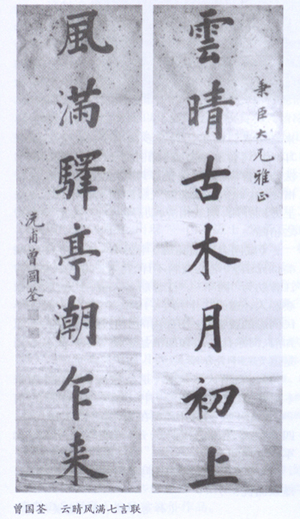

曾国荃虽然不是进士出生,但自小受到良好的文化教育。其父曾麟书,为县学生员,设馆于湘乡石鱼之百鲁庵。国藩、国荃都随父读书、练字。国藩中进士后,国荃一度随之在北京读书。20岁以后就读于长沙城南书院、岳麓书院,直至32岁考取优贡。他一生当中,为人、处事以至书法,都受到兄长曾国藩的很大影响。他给国藩的信里多次提到手头无笔写字之事,希望能给他寄一些笔,还有信中请国藩给他寄一些碑刻拓片。曾国荃咸丰十一年九月给侄子曾纪泽的信中阐明了他的读书习字观:“两儿工课自以温经、点经为急务,写字不可临帖太早,仍以蒙引本为是。此皆切实之教也。篆字虽不可不学,然过十六岁后乃学尚不为迟。目下总以温熟已读之书、急点应读之书及学作半篇中比,及四句、八句律诗,写好小楷,以资将来之考具,尚不失为吾乡读书子弟之正真宗派耳。”(《曾国荃全集》第五册111页)曾国荃书法与兄曾国藩、侄曾纪泽风格相近,书体常在行楷之间。此信书法通篇气息静雅,圆润流畅,笔法上方圆并用,刚柔相济,动静结合,得赵孟頫小楷之精髓。

《咸同名臣信札册》中另有一封名心《致峻翁仁兄函》。名心资料不详,待考。此信中说他与江蓉舫为“同年”。江蓉舫名人镜,字云彦,安徽婺源人。道光二十九年(1849年)举人。是江泽民同志的曾祖父。历任内阁中书、蒲州知府、太原知府、河东盐法道和两淮盐运使等职。故名心当是道光二十九年举人。

又,在清人张集馨《道咸宦海见闻录》附录《张集馨朋僚函札》中,有一封名心的信(473-474页),其中“现在兵在城外,贼在兵外,四路梗塞,粮路不通”云云,可能写在清廷与捻军作战期间。

(本文写作过程中得到顾工先生提供意见,谨致谢忱!)

(作者单位:昆仑堂美术馆)