| |

一般认为唐代的王维是文人画的始作俑者,被目为南宗之祖。但文人画真正被提倡是在北宋时期,由苏轼提出“士夫画”概念;这一时期文人画家除苏轼外,还有文同、米芾等。明代,董其昌鼓吹“南北宗”,将文人画抬到了至高无上的地位。文人画与院体画比较,自然在笔墨上多了一些游戏意味,但重要的是绘画增加了思想性及文学性。

陈衡恪先生认为“文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想,具此四者,乃能完善。”潘天寿秉承乃师经子渊“四全”说并弘扬光大,是否具备“诗书画印”的修养,几乎成了衡量是否达标文人画家称号的一把尺子。做到“四全”其实不太难,但要达到一定的高度,就非易事了。纵观近现代画坛,能达到“四全”并具有较高水平者尚不乏其人,但称得上“四绝”的就屈指可数了。而“四绝”正是近现代画坛上几位大师的共同特点,如吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿。“四全说”在当今画坛上受到了冲击乃至被轻视,表面看起来,是所谓的西风东渐、艺术观念更新,但从本质看,实则是当今众多画家文化艺术修养的整体滑坡,为遮羞而擎起的一把保护伞。因为我们看近现代几位真正具有革新意义的画家,他们都是具有深厚的文化艺术修养背景的大匠。因此,从宏观看,陈衡恪提出的“四要素”则是所有中国画家都应具有的共同要素,而不再仅限于“文人画家”。

陆俨少先生逝世后,有人哀叹陆是最后一位文人画家。但以“四全”要求下的文人画家标准来论,江兆申(1925-1996)先生的逝世,我们也可以认为是最后一位文人画巨星的陨落。无论如何,这样的哀语实际上已折射出中国画坛传统修养水准的低落。另一方面,则衬托出陆、江两位大师在当今画坛上的崇高地位。我们回顾一下江兆申先生的人生经历和艺术环境,可能对探寻当代传统文化失落的部分原因有所帮助。

江兆申先生认为:“没有天才,绝对不可能成为一个好的艺术家;可是只有天才而不努力,也不可能成为一个画家。”这话当然是对的,但我们以为只是反映了画家的主观因素,我们则来研究江先生艺术成就的客观因素。江先生生于古徽州的岩寺。徽州不仅是程朱理学始祖的故乡,更是文物之海、艺术之乡。徽州文化源远流长,历代杰出人物指不胜屈,生于斯地,可谓先天良好,一方水土养一方人。江先生六七岁时随四舅谒黄宾虹先生,大师的风范定给幼时的江先生留下终生不灭的烙印。九岁时刻的印,受到邓散木先生的称赏、鼓励。再后又为鲍月帆先生抄金石款识,曾亲睹张翰飞先生作画。又为许承尧先生补成杜甫草堂诗集,继被鲍倬云先生录为诗弟子,这一切,均发生在一位年仅十馀岁的少年身上。耳濡目染、朝夕受教,与这么多先贤产生联系,实和徽州这个巨大的传统文化大染缸有着极深的关系。少年江兆申何其幸哉。

1950年冬,25岁的江兆申投书溥心畬先生求录为弟子,被溥先生接纳。但不是学画,而是学诗文习字。1962年冬,溥心畬从香港回来,江兆申去看他,这次溥心畬知道江兆申在悄悄画画,并开始加以指点。此前溥心畬并不主张江兆申学画,因为“儒讲授之馀,只以丹青易米而已”,而江兆申的诗“取径至高,择言至雅”,溥心畬对江兆申的诗文寄以厚望不言而喻。我们将溥心畬与江兆申绘画加以比较,会发现两者面目并不相同,虽然溥心畬教授绘画时间不长,但江先生长期看他作画,按理说是要受到很大影响的,为了请老师指点,江兆申特意临了两开宋人画。除了那两开画,江兆申再没临过一张古人画,而“这种意念是从同乡前辈黄宾虹那里得来的,他不主张临古画”,早年拜谒黄宾虹后产生的影响于此显现了出来。

溥心畬不主张江兆申学画,江兆申的父亲也不鼓励他画画,这与他们将绘画作为学问之馀事看待有关。虽然溥心畬著有《四书经义集证》,但使之扬名的是他的绘画,江兆申也概莫能外。但给我们以极大启示的是江兆申的绘画之形成,是“溥老师在读书、做人、写字方面给了我许多非常有效的指导,在台北故宫也看了不少东西,同时刚到台湾时教过国文,也就是古典文学,所以在这一个背景下慢慢就画成了这个样子”,原来功夫全在诗处。陈衡恪文人画四要素之人品、学问在江兆申身上得到了验证。

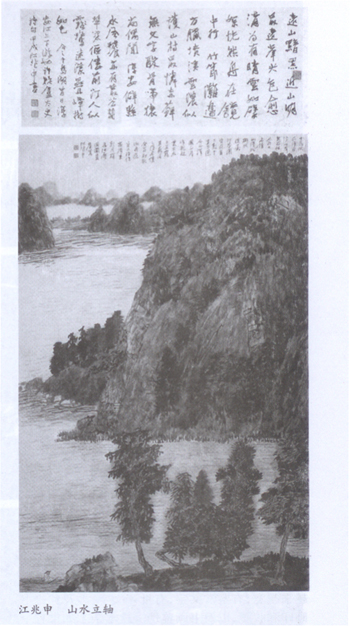

江兆申先生在学习绘画时采取的是“师心不蹈迹”,这种方法有利有弊,利者在于不受束缚,易于出新;弊者在于缺乏传统,容易成为无源之水、无本之木。然而这些问题在江兆申的绘画中都得到了圆满的解决。首先,他的绘画给人的感觉是有传统的,从皴法及点线方面看,让人想起范宽、元人乃至石涛的画来,但显然又都不是。仔细看,完全是江氏自家风格。在用色方面可以看出受到过溥心畬的影响,但减去了一点艳丽。用纸方面,江先生有自己特殊的选择,近于皮纸的效果,笔墨既毛且润,得干、湿三昧。如果说在笔墨上江先生尚与传统保持不即不离的状态,在构图上则表现出了极大的创造性。他的立轴画或开阖纵横,表现咫尺千里之势;或危崖高耸、奇峰突兀;或浑厚华滋、郁郁葱葱,不一而足。古人表现横幅多为手卷,而现代人所画横幅在尺幅上不同于古人;在较少参照的情况下,虽然更易出新貌,但难度也可想而知。我们看江先生横幅画,他的成功实践一目了然。

一位画家如果不擅书法,他也许可以成为一个不错的职业画家,但不可能成为一个优秀的文人画家,更不可能成为在中国传统文化背景下的绘画大师。黄宾虹先生致弟子曾香亭信札中说:“中国画诀在书诀,不观古人所论书法不能明,不考金石文字无以知造字之源流,即不知书画之用笔。”书画同源并非一句空泛的理论认识,而是至理名言。传统绘画中的线条就是书法线条,书法造诣的高低决定了绘画水平的深浅,这已是被近代中国画坛上的大师们反复验证过的。我们知道江兆申先生6岁时已开始习字,1936年,江兆申写“钟鼎款识”,他的四舅看了,“以为笔无收煞,不能成字,遂作十四字为示范”。江兆申根据示范,仿写了十个字,如不加以说明,根本看不出非出一人之手,这充分反映了江兆申具有很强的模仿力和悟性,是他天资与才情较早表现的事例。

古代文人可以不画画,但不可不写字,如果将写字与画画比较,江兆申写字的资历要老得多,临字成了江先生一生不辍的事情。江兆申有心做书家,他真草隶篆皆习便可证明这一点。江先生一生重视欧阳询书法,以此立下根基,又临篆、隶以增古朴雄浑气象,再借鉴北碑以展姿态,成功地将碑味融入到了帖中。文而不弱,劲而不野。

江先生虽四体皆能,但最有代表性和个性的是他的行书。他的小行书笔势流转多姿,风流超迈,大字则拙重浑朴,气象万千。他跋《临北魏刻石》道:“北魏刻石多有谬体,然其书则愈丑愈美。”黄宾虹则说:“上古三代六朝重内美,有法而不言法,故老子云:‘圣人法天’。”又说: “汉魏六朝书法流美参入画理,有笔有墨。”大约江先生对北碑的认识也不外于此,故这种“丑”字在江先生的大字中表现得都很突出和精彩。溥心畬先生让江兆申“多读明朝人的轴子”,我以为江先生不仅读了,尤其对明末几位书法大家的作品很有心得。看他作品的章法,中轴重心不做垂直处理,而是左右摆动,有意造成欹侧之势;结字大小错落,灵动跳跃等,这些都是明末人擅长的表现手法。结字的独特是江先生书法中又一个精彩点,他往往在单字结构上做文章,诸如抑左扬右、长撇短捺,或左粗右细、左浓右枯,反之亦是。经过一番处理和表现,江先生的书法便具有了很强的视觉冲击力,体现了他追求空间表现意识和一位画家对形式感的把握。关于学习古人书法及创作,江先生如是说:“我认为学古人的字,是学他的用笔,一定要非常认真追求它的极细微处,非像不可,但如果自己在写的时候跟古人完全一样,等于是复印一次,那么这个新的书家出来有什么用呢……在我写字的时候,我根本就不去想什么家,想写什么就写什么。”这正是“圣人法天”。

江兆申先生在“揭涉园”一印边款中说其篆刻是 “儿时乐此,长遂弃去。今投老为之”。《江兆申年表》载1931年已“偶事雕刻”,当时年仅6岁。1934年,江兆申先生刻的印受到邓散木先生的称赏,那么,江兆申先生是否受到邓散木篆刻的影响呢?我们在《江兆申篆刻集》中,只找到几方印章有邓散木篆刻的影子,即使是这几方印的借鉴,也能看出是理性的、小心翼翼的,邓散木印中夸张过头的部分和习气皆被摒弃。在江兆申先生篆刻作品中,传统印风占据了主导地位,形式有汉铸印、玉印、封泥、圆朱文、古玺及少量借鉴于明、清流派印。总体风格属于清丽、规整、雅逸一路。晚年治印开始增加一些苍涩味,文字结构用拙不用巧,己未年刻“老大意转拙”可谓心声。这方印用刀古拗,似以单刀为之,不假修饰,甚至连石边一任光洁,不作敲边处理。江兆申先生在边款中记“此刻自鸣得意”。甲戌冬所刻“揭涉园”用刀冲切兼施,布局一任自然,线条迟涩,大有老境。江兆申先生的篆刻与其书画相比,成就稍低,但已相当可观,是为能品。与吴昌硕、齐白石、来楚生等人比较,自然略逊一筹,但与同侪相比,则当仁不让,允为翘楚。

1996年5月12日,江兆申先生突发心肌梗塞,猝逝于沈阳鲁迅美院演讲席上,终年71岁。虽然已是“古稀”之年,但这个年龄在当今实在不算高寿。当年齐白石、黄宾虹在70岁时正处在变法探索期。江兆申先生这一时期作品创作成熟而旺盛,精品迭出,然天不假年,无情地将他的艺术永远定格在了这里。

“名由实生,故久而益大”,江兆申先生逝世十周年,我们纪念他,当不虚也。

(作者单位:安徽屯溪博物馆)

|

|

|

|

|

|