书札是古代社会异地传情达意的主要方式,使人千里之外如同面晤。北齐颜之推《颜氏家训•杂艺》记载当时南朝谚云:“尺牍书疏,千里面目也。”其艺术的和历史的双重价值,一直受到书法 界和史学界的重视。许多重要的法书墨迹,如陆机《平复帖》、王羲之《丧乱帖》、王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》、颜真卿《争坐位帖》等,都是于日常书写时不经意创造出来的珍品。同时,它以文字形式保存了大量的信息,为后世人们了解写信人、受信人的生活状态提供了不可多得的第一手素材。

界和史学界的重视。许多重要的法书墨迹,如陆机《平复帖》、王羲之《丧乱帖》、王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》、颜真卿《争坐位帖》等,都是于日常书写时不经意创造出来的珍品。同时,它以文字形式保存了大量的信息,为后世人们了解写信人、受信人的生活状态提供了不可多得的第一手素材。

当代社会通讯发达,其利在于信息传递极为方便快捷,其弊则是大量的通过电话、手机、网络传递的信息无法保存,一旦事过境迁,便了无痕迹。而古人书札,特别是名贤书札,文辞或华或质,书法或柔或刚,都是性情所致,不同凡响,其蕴涵的信息量是单纯的语言文字或书法作品所不能比的。

昆仑堂美术馆于2005年征集到《咸同名臣信札》一册,含信札13通34页,诗笺1页。写信人有彭蕴章、曾国荃、毕道远、翁同龢等。每页尺寸不一。所涉内容多为咸丰、同治年间的一些重要人物、重大事件,具有较高的文献价值。其中毕道远2通8页、崇恩1通4页、周士键1通5页、翁同龢2通6页的收信人均为“荫堂”,其数量占此套册页的三分之二。本文专就这几通致荫堂信札的情况作一介绍。

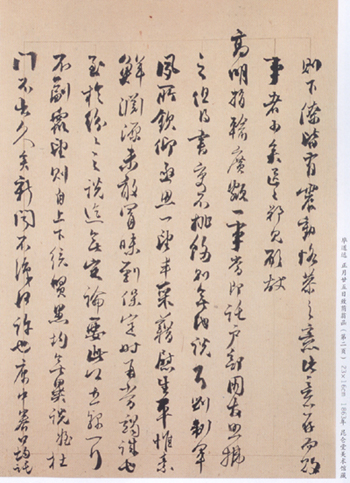

一、毕道远《致荫翁函》

毕道远(1810-1889),字仲任,号东河。山东淄川县万家庄(今淄博市周村区王村镇万家庄)人。道光二十一年(1841)进士。历任翰林院侍讲、侍读学士、内阁学士,在户部任仓场侍郎前后凡二十年。光绪时官至礼部尚书、武英殿总裁。

毕道远《致荫翁函》有两通。第一通(上图)释读如下:

荫翁老姻叔大人阁下:顷间齐纪卢纪到京,接奉惠书,祗悉兴居安善,潭署辑绥,为慰!又恭阅另示一切情形,知戎幕宣猷,勤劳万倍。然不独畿辅重地藉以安全,并且芘及梓桑,此何如事业、何如功德也!钦佩之馀,益深瞻企。

舍妹携女甥来,一路安妥。小孩极福相,亦极胖壮。家慈见之深以为喜,谕家人等好为护视,请勿廑念。大约九月下旬即拟送渠母子回保阳(即保定),此后天气渐寒,于小孩不相宜也。届时当先有信去,仍须由尊处派一纪纲并车来,方为稳便。再着小儿(即毕念承)随着送去,家慈亦放心矣。

又承示赐颁隆仪二十金,祗领讫,感谢感谢!侄本拟于八月节后即行扶柩回里,嗣闻东西两路皆大水,不好走,现已择于九月初四日辰时动身,大约走西路。店道尚便,当然稍远些。又由禹城、玉齐,河水到底不知怎样,临时再定耳。

前已信致家兄,择出殡日子可在十月十五前后,不知已择定否。如果其时可以竣事,腊月中旬即可赶回京城,不能俟服阕也。至就馆之说,尤所不能。此次出京,祗侄只身一人,馀眷口俱不动。家慈高年,既未敢远离,寓中诸事亦鲜人照料也。

前承委查之件,知初次复书已达左右,但未见第二函。其事户部行查出去,自是公事公办。嗣又据户部朋友言,可由部具呈,并取京官印信,先为声明。祗要开得清清楚楚,如某次捐若干,某次捐若干,银数钱数有凭有据,丝毫不错,再托一人情即可具呈核办。是否可行,请尊裁酌定耳。专此奉复,即请台安!祗谢隆情,统希垂照,不宣。姻愚侄制(即守丧)毕道远顿首,八月十三日。

信中透露了几方面的事情。首先,毕道远父亲去世,荫翁赠二十金表示吊唁。毕准备只身扶柩回淄川老家。史载毕道远丁父忧在同治元年(1862)七月。三年,服阕。[1]故此信当写于同治元年的“八月十三日”,毕道远尚在京师。

其次,信中说“嗣闻东西两路皆大水,不好走”。查黄河自咸丰五年(1855)在河南兰阳(今兰考)铜瓦厢决口,向东北改道流入渤海,至同治元年已有七个年头。然而清政府忙于镇压太平军,无暇治理,任由黄河在山东漫流,没有固定的河道,“到同治十二年(1873年),南流北流之争还未结束。” [2]同治元年七月二十九日山东巡抚谭廷襄也奏称:“本年……自春徂夏,济南、武定、兖州、曹州、沂州、青州、莱州、登州等府,临清、济宁、直隶州所属,间有雨泽愆期,黄水漫溢。”[3]

第三,毕道远与荫翁是姻亲关系。从“舍妹带女甥来……”一节的内容和语气分析,可以知道毕道远的妹妹正是荫堂的儿媳,“女甥”乃荫堂之孙女。毕道远是年52岁,他妹妹可能只有20多岁。

第四,荫翁托毕道远在户部帮助查办之事,正在进行。同治元年时,毕道远任户部仓场侍郎,其身份与所托之事相合。而荫翁正在带兵打仗,而且关系到畿辅安全。

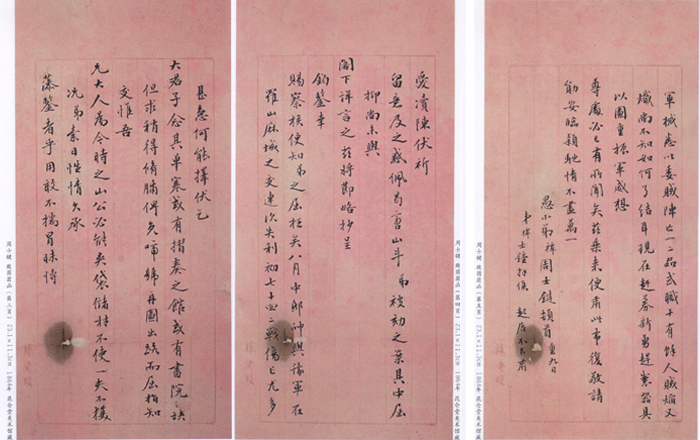

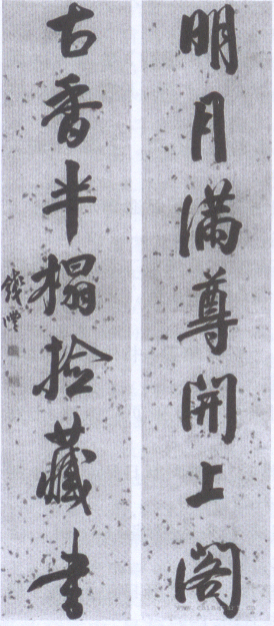

第二通(下图),释读如下:

荫翁老姻叔大人阁下:顷承简翰,备荷注存,感猷曷既!就稔政祺佳胜,潭祉畅绥,为慰!另承手示,钦佩莫名。然窃谓一一扫除之一言,未尽善也。其贤者固应即与拔擢,其不肖者亦宜稍留馀地,待其自新。曾子云:上失其道,民散久矣。今之吏治何独不然?但得上官时时提振,则下僚皆有震动。恪恭之意,此意存而败事者,可矣。区区鄙见,愿献高明。

捐输广额一事,当即托户部朋友照拂之,但得书吏不挑饬,则无他说耳。

刘制军夙所钦仰,亟思一望风采,藉慰生平。惟素鲜渊源,未敢冒昧,到保定时再当竭诚也。至于纷纷之说,迄无定论,要此公直隶一行,不副众望,则自上下统贤愚均无异说。

侄杜门不出久矣,新闻不识何许也。寓中眷口均托庇安善。家慈去年腊月廿,边因感寒,腿脚不适,后又患耳痛,近三五日全愈矣,惟左半个脸不敢受寒气。渐渐天暖,可以无虞。知廑敬陈,顺请台安。惟希垂照,不宣。姻愚侄制毕道远顿首,正月廿五日。

若木已告近投供(候选官员向吏部投递履历)矣,嘱致,不另。渠数日前有信奉寄,未知已收到否?

末尾署名前有“制”字,说明毕道远仍在守丧期间。此札向荫翁告知老母状况,联系第一通函“如果其时可以竣事,腊月中旬即可赶回京城,不能俟服阕也……家慈高年,既未敢远离,寓中诸事亦鲜人照料也”等语,说明他此时已然回京侍奉母亲。此信的时间故可定为同治二年(1863)正月廿五日。

此函提到的“捐输广额”,即第一通函中荫堂托办之事。

所谓捐输,就是由清朝政府向捐款人出售官爵封典,或给予某种奖叙,它是清末以来政府解决财政危机的重要措施。[4]根据政府颁布的《捐输广额章程》,各省府州县按一定的指标在本地收捐,然后将征收的捐款汇总上缴,达到指标后可增加该区学额。增加学额又分永广学额和暂增人次两种。捐银一万两即增永广学额一名,府县增加永广学额不得超过十名,超过了十万两后每续捐二千两则暂增学额一名。毕道远说的“祗要开得清清楚楚,如某次捐若干,某次捐若干,银数钱数有凭有据,丝毫不错,再托一人情即可具呈核办”之事,便是为荫堂的辖区增加学额。

“刘制军”者,乃刘长佑(1818-1887)。字子默,湖南新宁人。他于同治元年十二月廿七日由两广总督调任直隶总督(驻保定),次年二月到任,直至同治六年十一月被革职。写此信时,刘长佑正由海道北上直隶赴任途中,毕道远与其未曾相识,故云“到保定时再当竭诚也”。

二、周士键《致荫翁函》

周士键《致荫翁函》(见下图)内容如下:

荫翁尊兄方伯大人阁下:月前张委员带到手书,知前肃芜笺已邀青览。祗悉和衷共济,政通民和,具见大君子体国宏猷,足为斯民造福。惜弟放废之馀,河山间隔,不获邀广厦之庇,而瞻化泽之施,为怅恨耳!

弟伏处已久,瓶罍本罄,近则饔飨已将不给,旨蓄不足御冬。此后异地飘萍,不堪设想。吾兄知之最深,爱之至笃,无俟缕陈。本欲徐俟机缘,冀得尺寸之柄,或可湔洗前羞。今竟因饥驱,特何能择?伏乞大君子念其单寒,或有折奏之馆,或有书院之缺,但求稍得修脯,俾免啼号,再图出路。而屈指知交,惟吾兄大人为今时之山公,必能夹袋储材,不使一夫不获,况弟素日性情,久承藻鉴者乎?用敢不揣冒昧,恃爱渎陈,伏祈留意及之,感佩何啻山斗!弟被劾之案,其中屈抑,尚未与阁下详言之。兹将节略抄呈钧鉴,幸赐察核,便知弟之屈枉矣。

八月中,邸帅与豫军在罗山、麻城之交连次失利,初七、十四二战伤亡尤多,军械悉以委贼,阵亡一二品武职十有余人。贼焰又炽,尚不知如何了结耳。现在赶募新勇,赶制器具,以图重振军威。想尊处必已又所闻矣。

兹乘来便,肃此布复,敬请勋安!临颖驰情,不尽万一。愚小弟禫周士键顿首,重九日。弟禫士镗拜候起居,不另肃。

周士键字仲建,浙江嘉善人,道光五年(1825)举人。曾任凤邠盐法道,掌管陕西盐政。有《师竹居集》。

信末同具名的“士镗”为其胞兄,字勉民,道光十一年(1831)举人,咸丰二年(1852)任开封府知府,咸丰七年至九年(1857-1859)任河南按察使。其父周尔墉(1792-1859),字容斋,以副贡官至户部郎中。卸任后随子周士镗居河南开封,为河南乡绅名流。

周士镗、士键兄弟曾于咸丰四年同在山东高唐的胜保军营。二人经常联名写信,如他们给开封知府瑛棨的信函,有时由周士镗写,有时由周士键,具名为“兄镗、弟键同顿首”或“兄镗顿首,弟键同叩”;还有的信前一半是周士键写,后一半由周士镗接着写[5]。此通《致荫翁函》也是同时具名,故当兄弟同在一处。

信中称荫翁为“方伯”,方伯为布政使之别称。此信的目的,乃是周士键言陈自己受冤被劾及当下的窘境,请求荫翁设法安排差缺。

至于信中提到的罗山、麻城之战,是清政府军对捻军的重要战事,发生在同治三年(1864)湘军攻克太平天国都城天京(江宁)之后。“邸帅”指钦差大臣、科尔沁亲王僧格林沁,“豫军”则为河南巡抚张之万部。据《近代中国史事日志》,是年八月初三,遵王赖文光、捻张宗禹大败僧格林沁于河南罗山,毙都统舒通额、副都统祥恩等。八月十六,遵王赖文光、捻张宗禹再败僧格林沁于信阳,毙记名总兵巴扬阿。[6]清史稿•穆宗本纪一》载:“甲申(即八月十六),僧格林沁剿罗山窜贼失利,都统舒通额等死之。”是年八月安徽巡抚乔松年致曾国藩的三封信函(收信日期分别为八月初三、初八、初八),也述及这几场战役。[7]

这些战役往往持续数日,故各种资料所记日期并不一致,所述事件是相同的。如《捻军史》载击毙巴扬阿之役时间为9月14日(旧历八月十四)[8],与周士键信中所载日期完全吻合。

故可判定此信时间在同治三年九月初九日。周氏兄弟很可能同在开封。

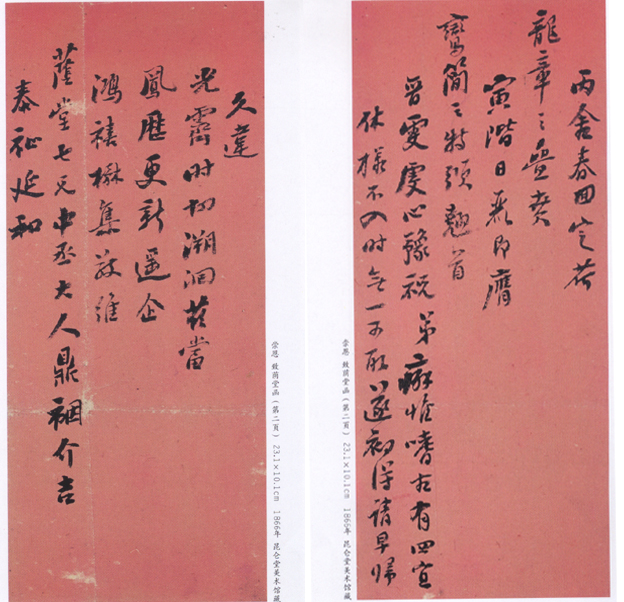

三、崇恩《致荫堂函》

崇恩(1803-1878),姓觉罗氏,原籍长白,满洲正红旗人[9]。字仰之,号雨舲,一作敔铃、禹舲,自署香南居士、语铃道人、敔翁。斋号有香南精舍、孤云精舍、唯然室、红豆青棠之馆等。嘉庆八年四月初一生[10]。“廪贡生。山东巡抚,坐事免。寻起,授驻藏帮办大臣。”[11]崇恩第一次任山东巡抚是道光廿二十三年至二十七年(1843-1847),二十八年(1848)授驻藏帮办大臣,次年三月镌级东归;咸丰三年至九年(1853-1859)再度出任山东巡抚,后擢内阁学士兼礼部侍郎。著作有《香南居士集》六卷、《枕琴轩诗草》不分卷、《崇雨舲中丞诗稿守岱集》一卷、《金石玉铭》二十卷、《香南精舍金石契》等。

此札(见下图)释读如下:

久违光霁,时切溯洄。兹当凤历更新,遥企鸿禧茂集。敬维荫堂七兄中丞大人鼎裀介吉,泰祉延和。丙舍春回,定荷龙章之叠贲;寅阶日丽,即膺鸾简之特颁。翘首晋雯,虔心豫祝。

弟癖惟嗜古,有四宜休样不入时,无一可取。遂初(得遂隐退之初衷)得请,早归兴之云飞;知足铭心,久宦情之冰冷。本拟于新正廿九日脂车北上,因小湘太守再四攀留,兹改于二月二日自蒲启行,约计花朝(旧历二月廿五日)后可抵省垣。幸良觌之非遥,觐芳仪而获益。慰兹饥渴,何快如之!

年前缘臂指作疼,未能及时申贺,叨在知爱,不罪不罪!专此奉贺新喜,并请升安。馀惟朗照,不一。愚弟崇恩顿首。新正廿五日。

信中“小湘太守”为李庆翱(1811-1889),山东济南府历城人。《续修历城县志》载:“李庆翱,原名綖,字公度,一字小湘,廷芳子。咸丰二年进士,以庶吉士用,散馆授编修。值粤匪扰山东,奉命回籍,会同给事中毛鸿宾办理团练事宜。”[12]历官蒲州知府、河东道、山西按察使、河南巡抚等。

蒲洲府(治所在今山西永济县),地处山西西南,晋、陕、豫三省交界处。西临黄河,东北距省治千一百里。这里是王维、柳宗元的家乡,王之涣曾经登临赋诗的鹳雀楼也在此地。崇恩既在蒲州,那么所谓“省垣”便是太原了。

信中称荫堂为“中丞”。清代,巡抚例兼都察院右副都御史衔,时以为副都御史可比汉代御史中丞,故习称巡抚为中丞。此时荫堂当于山西任巡抚,崇恩准备到太原会晤他,“慰兹饥渴,何快如之!”二人私交甚厚,因可知矣。

李庆翱任蒲州知府的时间为咸丰末年至同治六年。咸丰八年六月崇恩跋《张黑女墓志》云:“及门李小湘庆翱,今守蒲郡。” 同治元年(1862) 甘肃回民起义蔓及陕北,蒲州河防吃紧,知府李庆翱守土有功,故《翁同龢日记》同治二年二月十一日记载:“来见者七人……言蒲州李守、绛州叶牧之贤,以为山西南疆保障,全赖此两人也。”[13]

然而,崇恩在咸丰末或同治初因何到蒲州来,停留了多长时间,均不见史载。有一件传世的崇恩行书《迁固老彭十六言联》,画心本幅左侧郑文焯题跋一段,透露了重要信息:

此觉罗崇丈语泠所书也。其书法繇颜入苏,故逋峭尽致,波磔无侧媚之态。当同治甲子年与先中丞同居蒲城,日以古人名迹考论往还,极赏奇之乐,迄今三十馀年。展玩墨妙,感恋昔尘,犹想见其连情发藻时也。光绪阏逢敦牂(即甲午)之岁首夏重装。叔问郑文焯记,在苏州西园。[14]

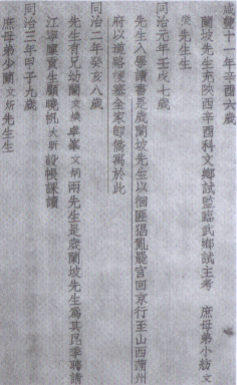

郑文焯(1856-1918),字俊臣,号叔问,为晚清著名词人。父瑛棨(?-1878),字兰坡,汉军正白旗人。荫生。咸丰九年(1859)二月任河南巡抚,十一年(1861)正月署陕西巡抚,五月授,同治二年(1863)七月革陕西巡抚,同治九年九月召为科布多参赞大臣。瑛兰坡雅善丹青,又富收藏,藏品有宋拓《圣教序未断本》(翁同龢为之题跋)等。其友人往来通信,亦悉心装裱收藏。当同治甲子(1864),瑛兰坡正是罢陕西巡抚以后,何以会在蒲州呢?《郑叔问先生年谱》提供了答案:

同治元年(应为二年)壬戌七岁:先生入学读书。是岁兰坡先生以回匪猖乱罢官,回京行至山西蒲州府,以道路梗塞,全家即侨寓于此。……

同治五年丙寅十一岁:兰坡先生挈眷由蒲州府迁居河南彰德府。[15]

之所以“道路梗塞”,应当有两方面的原因。一是因为甘肃回民起义军打到晋陕边境,再加上官军搅扰、土匪抢掠,回京之路并不安全。另一个原因,同治二年夏蒲州暴雨,导致山洪暴发,黄河陡涨,河水汹涌,行船不便。[16]这样,瑛兰坡就和家眷在蒲州住下来,并请了廪贡生顾晓帆教儿子课读。那么,崇恩为什么到蒲州来呢?

根据台北故宫博物院藏《清国史馆传包》1643-3号[17],崇恩的最后一个任职,是同治元年至四年(1862-1865)任阿克苏办事大臣,副都统衔。联系《致荫堂函》中“遂初得请,早归兴之云飞”一句,显然当时崇恩刚刚卸职,正在返家的途中。他从新疆返回京师,最合适的交通线路就是经由兰州到西安,由风陵渡过黄河到蒲州,随后走太原、保定(附地图)。崇恩当年远赴西藏时,也是沿着这条线路由晋入陕,并在蒲州椎拓隋唐名碑[18],过西安以后折向西南由蜀道入川。所不同的是,这次崇恩在蒲州遇到志同道合的老友瑛棨,再加上其及门弟子、太守李庆翱的挽留,多停留了一段时间。

翁同龢信札二通另有卜一克专文介绍,兹不详述。

四、同治初年“荫堂”事迹

现在来说这几通信札的受信人“荫堂”。

王榕吉(1810-1874),字子莪,号荫堂。山东长山县人。嘉庆十五年二月初二日生。[19]道光二十四年(1844)进士。官至顺天府尹、大理寺卿。主持修《定州直隶州志》四卷。 毕道远与王榕吉都出生于1810年,但因为特殊的姻亲关系(毕道远妹妹嫁王榕吉之子,前文已述),他得称王榕吉为“姻叔”。而翁同龢小王榕吉20岁,因为其父翁心存年高位尊,其兄翁同书、翁同爵皆与王榕吉为同僚,他就和王榕吉平辈相称。

毕道远与王榕吉都出生于1810年,但因为特殊的姻亲关系(毕道远妹妹嫁王榕吉之子,前文已述),他得称王榕吉为“姻叔”。而翁同龢小王榕吉20岁,因为其父翁心存年高位尊,其兄翁同书、翁同爵皆与王榕吉为同僚,他就和王榕吉平辈相称。

据《清代职官年表》[20],我把上述几通《致荫堂函》涉及到的同治初年王榕吉任职情况排列如下:

同治元年(1862)六月廿七日,由大顺广道迁山西按察使。十二月廿六日,改直隶按察使。

二年(1863)五月廿一日:迁直隶布政使。

三年(1864)二月六日:调山西布政使。

四年(1865)六月七日:以山西布政使署山西巡抚。[十月二十日:赵长龄署山西巡抚,次年正月丙戌实授。]

五年(1866):山西布政使。

六年(1877)二月十四日,召京。

咸丰十一年(1861),“僧格林沁方南下沂、邳,奏功进爵亲王。悉奏罢诸团练及防河大臣,委权督、抚,以副都统遮克敦布代联捷巡河,大顺广道王榕吉副之。”[21]次年即同治元年正月,“胜保移军颍州(今安徽阜阳),命副都统遮克敦布、道员王榕吉接办防务。”[22]大顺广道,为直隶总督下属官员,正四品,兼管河道、水利,驻大名。这是王榕吉晋身中层官员的开始。

翁同龢同治三年《日记》载,三月十八日王榕吉来都,三月廿九日送别。[23]其四月望日《致荫堂函》中“旄节入都,得近光霁”所指正是此事。而抬头称王榕吉为“方伯”,正合他布政使的身份。至于信中“前旄所莅太行”等语,则指的是王榕吉此前以直隶按察使身份剿捻。《清史列传》刘长佑传:“(二年)六月,率按察史王榕吉军于馆陶(河北东南部),部署诸军,逼甘官屯。”[24]

王榕吉于同治三年到山西任布政使,次年兼摄巡抚。《清史稿》职官表“山西巡抚”条:同治四年“六月辛丑,假王榕吉护。己酉,曾国荃山西巡抚。”五年“曾国荃,正月丙戌迁。赵长龄山西巡抚。”[25]另据《清史列传》曾国荃传,同治三年六月攻克江宁后,曾国荃就请病假回籍调理,“四年六月,调山西巡抚。八月,复请开缺,赏假六月,在籍安心调理。”[26]也就是说,自四年六月原山西巡抚沈桂芬丁母忧,便由王榕吉护理巡抚。而曾国荃休假在家,也没有到山西,王榕吉一直护理到新任巡抚赵长龄上任。

清政府任命官员的方式,大致有以下几种:1、署:初任官试署,也称“署理”。2、授:署官如称职,则实授。3、假:同“摄”,监理,尤指暂兼。4、兼:兼职,如大学士例兼尚书,巡抚兼右副都御史。5、护:上级官员离职,由次一级官员守护印信,代行职权。6、加:于本官外另加品级稍高的官衔。巡抚和布政使都是从二品,同驻省城,但二者还是有一定区别。巡抚总管一省地方政务,例兼都察院右副都御史,但有的巡抚兼兵部侍郎衔,加衔后为正二品。布政使在各省巡抚之下,掌一省之行政和财政。所谓“假王榕吉护”,即指巡抚因故离任,即由布政使王榕吉暂时代行其职责。

崇恩《致荫堂函》称王榕吉为“中丞”,必在其护理巡抚之时。然而赵长龄于同治四年十月二十日署山西巡抚,次年正月丙戌实授,那么崇恩写信的“正月廿五日”赵长龄已经是山西巡抚,与王榕吉的时间无法对应,何故?

原来,上述史料所载均为清政府任命的时间。但所有官员的调动履任,都会有一定的延迟,短者一个多月,长者四五个月。赵长龄于同治四年八月初三日署陕西巡抚后,一直在陕西任职。赵长龄到山西巡抚任上的时间,既不是同治四年十月,也不是同治五年正月,而是到了三月份以后。这个情况可以从《清实录》得到证实:

同治五年二月乙未(初五日):“传谕护山西巡抚王榕吉……”

二月乙巳(十五日):“传谕护山西巡抚王榕吉……”

三月戊辰(十二日):“又谕……兹据奏称……赵长龄拟回西安候旨,再赴新任等语……该抚勿庸折赴西安,仍着会同杨岳斌(陕甘总督)查明该臬司(陕西参将周显承)粮台收支各款……赵长龄俟此案办结,一面奏闻,一面前赴山西本任,勿庸候旨。”[27]

这样,崇恩信函的时间问题迎刃而解,其在同治五年(1866)正月二十五日无疑。

五、《致荫堂函》反映的清末书坛状况

这几位写信人崇恩、毕道远、周士键、翁同龢的书法,功力深湛,各具面貌,使得这些信札不但具有文献价值,而且给人以书法美的享受。更进一步,我们还可以将之视为咸、同年间书法史的一个缩影,从中窥见当时帖学、碑学、馆阁体等各种书法观的流变。

19世纪是中国的近代化时期,也是书法的近代化时期。当时社会上的书法大致分化为三种类型:

首先是实用的楷书,以端正、工整、清楚、美观为准则,以所谓“馆阁体”小楷为代表。读书人要参加科举考试,博取功名,给阅卷官好的印象,就必须要练一手工整的小楷。馆阁体按其用途,又有大卷、白折之分,“新进士殿试用大卷,朝考用白折,其立法初意未尝不计文之工拙也,其后阅卷者偏重楷法,乃置文字不问,专重楷法。”[28]小楷书法在考试中的重要性甚至超过文才,所以康有为说:“苟不工书,虽有孔、墨之才,曾、史之德,不能阶清显,况敢问卿相!”[29]读书人在获得功名,担任官职之后,但逢慎重的场合,如给皇帝写奏章,或给比自己年龄、职位高的人写信,仍然用小楷书写。周士键致王榕吉的信札便是用馆阁体书写,因为有事求恳,非小楷不足以显示郑重。

第二种,是实用的行草书,讲究美观、流便。其来源多为“二王”一脉的行草书,即“帖学”。由于当时古帖翻刻的盛行,大量的翻刻本字帖充斥坊间,所以这种“帖学”和我们今天理解的概念有所不同,它仍然是以日常应用为目的的,是大众化的。明清时代大量的书迹都属此类。许多官员书法、进士书法,虽然个人风格不显着,但都在古帖中下过很多工夫,技法纯熟,书写水平很高。如毕道远信札的书法,虽然不能厕身大书家之列,但草法精熟,点化使转俱合法度。李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》载:“(毕道远)书法襄阳,余藏有行楷立屏”[30],说明毕氏书法在当时是有一定名声的。

第三种,是艺术的书法。一些文化人在学习过前述两种书法的基础上,出于对书法艺术的热爱,进行更加深入广泛的研究。他们的视野更加开阔,在“帖学”里面,他们接触到一些古老的原拓、旧拓本,以及古代大家的原作墨迹;同时,由于金石学和碑学的兴起,他们也感知了秦汉时代的篆、隶书,各种北朝石刻和唐宋书法。这就使得他们真正进入了书法传统,他们的书法产生了质的变化。这样一批兼具文人、书家双重身份的杰出人物造就了那个时代书法的高峰,并对后世产生影响。崇恩、翁同龢就是其中的特出者。

崇恩虽然官至二品,但在政治上没有什么特别建树,倒是对书画文物极有兴趣。清代中后期金石学的兴起,访碑、拓碑、拓本鉴藏成为学界风气,出现了阮元、张廷济、翁方纲、吴荣光、吴云、陈介祺等一批著名人物,崇恩也是其中一员。他曾在山东、广东、江苏、浙江等地任官,每到一处,必以访求金石为乐。由西藏返京后,“日追逐于琉璃厂庙市,物色法书名画旧拓碑帖。偶有所得,赏奇析疑,亹亹不倦,往往上灯后始匆匆入城。人生赏心乐事,殆无有过于此者!”[31]崇恩过眼碑帖既多且精,在传世的北宋拓《圣教序》墨皇本(天津博物馆藏)、北宋拓《淳化阁帖》卷四(上海博物馆藏)、《大观帖》卷第二十四残本(故宫博物院藏)、白玉蟾《足轩铭卷》(上海博物馆藏)、元郭畀《日记》手稿本(上海图书馆藏)、赵孟俯《行书洛神赋卷》(天津博物馆藏)上,都留有崇恩的题跋。

在崇恩的藏品中,最为得意的是《怀仁集王圣教序》宋拓本,居然有七种之多!经其鉴别,“墨皇本”为第一,“空山堂本”第二,“宝严本”第三。崇恩对“墨皇本”最为珍爱,摩挲多年,题跋累累。如云:“此本妙处全在腴润。越精彩中越古厚,越生动中越浑沦。看去不觉其肥,而他宋本更未有肥于此拓者。此其所以足宝也。”“凡学行书当以《兰亭》、《圣教》为宗,真书当以《庙堂》、《醴泉》为宗。《兰亭》、《庙堂》真本久失,则《圣教》、《醴泉》尚矣。《圣教》须看其用笔之方,《醴泉》须看其用笔之圆。所谓方与圆者,以神不以迹,在气不在力。顾非得北宋拓之精本,亦无由见之也。”崇恩赴西藏任职时,随身携带此册《墨皇本圣教序》,途径山西、陕西、四川,接待他的官员纷纷借观这本宋拓墨宝。他把沿途的所见所闻,也记录在帖后的题跋里。

崇恩与当时许多学者、书法家交好。除了前面提到的瑛兰坡,他与何绍基的关系更是非比寻常。他第二次任山东巡抚时,邀请何绍基(1799-1873)主讲于济南泺源书院。何绍基在其《东洲草堂诗钞》卷十七至二十一(咸丰六年至十年),与崇恩唱和的诗作多达三四十首。其中与书法相关的诗有:《语铃道人远寄论书二篇,仍叠前韵奉答》、《语铃道人背临〈凌虚台记〉见赠,并详示坡公作记始末,为之一快,走笔成篇》、《题雨舲所藏圣教序弟二本》、《题雨舲中丞圣教序弟一本》、《雨舲中丞见示〈伊吾司马侯猗碑〉,手钩一通。适君以阁学内擢,因题碑后,兼写别怀》等。

崇恩对宋代苏东坡的人格、诗文、书法都极为敬佩。他作诗,常叠东坡某诗之韵,他写对联,也常集东坡帖中之字。他对东坡书法经常临习,深有研究。他在《行书论书册》中写道:

世谓坡公多偃笔,因以偃笔学之,真有毫厘千里之谬。坡盖善用逆锋折笔,所谓回腕藏锋是也。惟其笔笔折,是以笔笔方。惟其逆锋,是以藏锋。末学于此中甘苦既未亲尝,道听途说辄敢訾议前贤,可叹可叹!

坡书发源于王僧虔,泛滥于颜清臣、徐季海、李泰和(李邕),时复有杨风子家数;又能自出新意,以副其天生妙笔,实则与右军、大令一家眷属耳。世人见其自成一家,又见尸视鲁公,遂谓坡专意学唐,未入晋贤之室。夫才质品诣如我髯翁(苏轼),即不善书,当亦无愧晋贤,况其笔墨之妙,道微入神,实足以追配王氏父子而别开蹊径耳![32]

何绍基作为崇恩的知交,对崇恩书法甚为赞赏,并指出其书风的来源,主要是苏轼和颜真卿。这和郑文焯称崇恩“繇颜入苏”是一致的。何绍基诗云:“语铃道人真有道,腕力健运翔鹏鲲。和诗既许有同调,论书见谓能知言。公馀不废谭艺乐,石墨磊落谐琴樽……”,还说“香南居士诗字格,于眉阳叟(苏轼)最服膺。因于颜行极恋嫪,想见胸次常崚嶒。我书泛滥不嫥壹,居士许为同志朋……”[33]。可见二人在诗歌、书法上有许多共同语言。确实,崇恩字形宽博,左低又高,欹侧之态近东坡;而其下笔厚重,绵里藏针,则得益于鲁公。

同时,崇恩对北碑书法也有涉猎。他藏有不少北碑拓本,还曾借观被何绍基视为至宝的《张玄墓志铭》旧拓孤本,“留案头旬月并临两通,一存行笈,一寄小儿,盖希世之珍不容轻易放过也。”[34]

至于翁同龢(1830-1904),他既是内阁重臣,又以善书名世,时人认为其书法为干、嘉以后第一人。翁同龢书迹广布海内外,已经出版的书作、信札和研究文章都比较多,但寻常所见多为光绪以后所书,早年资料相对较少。其五世孙、移居美国的翁万戈保存有翁同龢28岁至74岁的日记手迹,他概括翁同龢平生书法演变的轨迹云:“他幼年多承父亲翁心存大学士的教导,写字颇近明初沈度的馆阁体;在他的过程中,饱受传统的陶冶及训练;临摹晋唐各大家,而其基础为唐欧阳询及颜真卿。尤其是颜,其风骨气势,对他的书体形成有最重要的影响。同时,宋代苏轼、米芾的笔法,在他的行、草书中常常流露。实际上,到了他中状元的时候(一八五六年,二十六岁),他已经奠定了自己的风格。”[35]此二通《致荫堂函》为翁同龢34岁所书,小字楷行书,有明显的苏东坡风格,代表了翁氏早年的书法面貌,值得重视。

青年时代的翁同龢,经常去琉璃厂寻访法书名帖,与很多书法、金石名家交往。“曩在京师谈金石者,道州何蝯叟、太原温琴舫、仁和张松坪、独山莫子偲、吴县潘伯寅、顺德李仲约、华亭沈均初、会嵇赵撝叔数君者,皆重碑而不喜帖。”[36]翁同龢的书法吸收了他那个时代书学研究的新成果,碑帖兼收,对隶书也有研习,但其总体风格,还是来自颜真卿一派。颜真卿其书、其人,不但合乎他的审美理想,也合乎他的政治理想。

马宗霍《霋岳楼笔谈》中说“松禅早岁由思白以窥襄阳,中年由南园以攀鲁公”。[37]指出翁同龢早年学董、米,走帖学的路子,中年以后学颜鲁公雄浑大气的风格,而在这中间起到关键的的衔接作用的人物是钱沣。《国闻备乘》载:“同治时钱沣尚无书名,翁同龢学钱书,极力游扬,名遂高于刘墉、王文治之上。”[38]这则材料指出了钱沣书法得名的缘由。钱沣是乾隆朝以刚直闻名的大臣,书学颜真卿,以阳刚出之,亦善画马,其画名更在书名之上。翁同龢又是如何注意到他的书法的呢?

就在翁同龢给荫堂写信的同治三年,翁同龢十月十二日《日记》中说:“谒祁相国(寯藻),壁悬钱南园临《论坐帖》,极奇伟。相国指谓余曰:试观其横画之平,昔石庵先生自称画最能平,此书家一大关键也。”[39]他用了“极奇伟”三个字,说明他被这件作品震动了,也表明他对“奇伟”这一审美体验的陶醉。是年翁同龢年方34岁,正是艺术观逐渐成熟的时期。历来学颜真卿书法的太多了,但易庸俗化,罕有能在颜体中别开新面的。是翁同龢的慧眼发现了钱沣书法的非同寻常,将钱沣推到一流书家的位置上,并以此为跳板创造了清代颜书体系的又一高峰。这不能不说是翁同龢的卓绝处。

清代很多翰林出身的名书家,都以馆阁书入仕,但同时对馆阁书又是有反省的。如近代学者王潜刚评何绍基书云:“余曰蝯叟曾用卷折工夫入翰林,盖素习于院体,再稍加颜平原及魏碑之意于其间,自然古雅可爱……其小楷先有死功夫,然后变化,脱去翰林字而入古,故妙。”[40]他指出了官员之书与书家之书的异同:同者在于都有死功夫,异者在于是否加以变化。如何变化?那就必须更深入广泛地学习古代碑帖,也就是“入古”。翁同龢在光绪十九年(1893)日记里有一段话:“乞得诸翰林白折,如费屺怀、王莲生、刘静皆,真一时之秀,能以碑帖移入馆阁,奇哉。”[41]翁同龢对何绍基的篆隶书甚为推崇,他对馆阁书的态度也与何绍基一脉相承。这两通翁同龢《致荫堂函》的书法,正处于其青年向中年书风转换的时期,如果借用翁同龢自己的话,不也是“碑帖移入馆阁”的尝试吗?

注释:

[1]《清史列传》第15册4516页。北京:中华书局,1987。

[2]葛剑雄、左鹏《河流文明丛书•黄河》51页。南京:江苏教育出版社,2006。

[3]中国第一历史档案馆藏《军机处录副奏折》,同治元年七月二十九日谭廷襄折。

[4]参见清末胡思敬《国闻备乘》30页。上海:上海书店出版社,1997。

[5]《瑛兰坡藏名人尺牍墨迹》,见张守常编《太平军北伐资料选编》643、646、653页。济南:齐鲁书社,1984。

[6]郭廷以《近代中国史事日志》。北京:中华书局,1987。

[7]中国社会科学院近代史研究所资料室编《曾国藩未刊往来函稿》260-262页。长沙:岳麓书社,1986。

[8]郭豫明《捻军史》346页。上海:上海人民出版社,2001。

[9]多种人名词典皆作正蓝旗人,实为正红旗人。据崇恩之父舒敏《适斋居士集》卷首崇恩所撰行述。

[10]何绍基有《四月朔日雨舲中丞生日,小诗奉贺,用坡公病中大雪韵》诗。《续修四库全书》1529册16页。上海:上海古籍出版社,2002。

[11]朱彭寿《稿本清代人物史料三编》第7册4页。北京:北京图书馆出版社,2002。

[12]张守常编《太平军北伐资料选编》636页。济南:齐鲁书社,1984。

[13]陈义杰整理《翁同龢日记》第一册259页。北京:中华书局,1989。

[14]《2007年第1期嘉德四季拍卖会图录》,1652号拍品。

[15]戴正诚编《郑叔问先生年谱》,民国三十年铅印本。

[16]中国第一历史档案馆藏《朱批奏折》,同治二年六月二十七日英桂折:“臣接据护太原镇总兵和昌、署蒲州府知府李庆翱禀称,本年五月十九日,蒲州府一带雷电交作,大雨倾盆,自酉至亥,未尝间断。各处山水下注,黄河陡涨,一片汪洋,漫溢二十余里,以致滨河之韩家营、老河口等处营盘多水淹,军装器械半被冲失,兵勇除泅水得生外,尚有数十名查无下落。并据芮城县禀报,上游河水涨发,将该县沿河兵勇守河窝铺冲塌八十余座,并未损伤人口。其永济、荣河二县各禀,河水十分汹涌,过渡甚属艰难,于接递一切紧要文报并军火之类不无阻滞……实为数年来所未有之事。”

[17]中央研究院史语所藏内阁大库档案。http://archive.ihp.sinica.edu.tw/mct/index.htm,2007-03-30。

[18]崇恩跋《张黑女墓志》云:“据志,黑女薨于蒲坂,即葬城东原上。按蒲坂县在元魏属秦州河东郡,即今之蒲州府永济县也。道光戊申(1848)路出河东,仅拓得隋《首山舍利塔碑》、唐《云麾将军李思训碑》。” 《魏张玄墓志铭》31页。上海:上海人民美术出版社,2003。

[19]朱彭寿《古今人生日考》,见朱彭寿《稿本清代人物史料三编》第10册。北京:北京图书馆出版社,2002。

[20]钱实甫编《清代职官年表》,中华书局,1980。

[21]王闿运《湘军志》平捻篇第十四。见《湘军志•湘军志平议•续湘军志》149页,长沙:岳麓书社,1983。

[22]《清史稿》卷21,775页。北京:中华书局,1977。

[23]陈义杰整理《翁同龢日记》第1册320-321页。北京:中华书局,1989。

[24]《清史列传》第14册4260页。北京:中华书局,1987。王榕吉是年五月廿一日迁直隶布政使,但在六月仍以按察使身份跟随直隶总督刘长佑作战,未赴新任。

[25]《清史稿》卷203,7864页。北京:中华书局,1977。

[26]《清史列传》第15册4635页。北京:中华书局,1987。

[27]《清实录》第49册47、63、96页。北京:中华书局,1987。

[28]罗惇曧《宾退随笔》“记部曹”。见《清外史•宾退随笔》,台北:文海出版社,1987。

[29]康有为《广艺舟双楫》,见《历代书法论文选》861页。上海:上海书画出版社,1979。

[30]《中国书画全书》12册1124页。上海:上海书画出版社,2000。

[31]《崇藏墨皇北宋拓圣教序》崇恩跋。成都:成都古籍书店,1985。

[32]《中贸圣佳2004秋季艺术品拍卖会图录》,0028号拍品。

[33]何绍基《东洲草堂诗钞》卷二十,《续修四库全书》第1529册。上海:上海古籍出版社,2002。

[34]《魏张玄墓志铭》30页。上海:上海人民美术出版社,2003。

[35]常熟博物馆藏《翁同龢遗墨》序言。上海:上海人民出版社。2005。

[36]翁同龢《古缘萃录碑帖二卷跋》,见谢俊美编《翁同龢集》下册,1016页。北京:中华书局,2005。

[37]马宗霍《书林藻鉴•书林纪事》243页。北京:文物出版社,1984。

[38]胡思敬《国闻备乘》39页。上海:上海书店出版社,1997。

[39]陈义杰整理《翁同龢日记》第1册354页。北京:中华书局,1989。

[40]《历代书法论文选续编》831页。上海:上海书画出版社,1993。

[41]陈义杰整理《翁同龢日记》第5册2603页。北京:中华书局,1997。

(作者为昆仑堂美术馆副馆长)