近年来陆恢的画价呈不断上升趋势。曾有《江南春图卷》,长卷(长532厘米,高33厘米,约16平方尺)于中央电视台《鉴宝》栏目亮相,专家估价80万元人民币,并称还是保守的价格。据说近来拍卖中,陆恢的画价最高每平尺达11万元。

陆恢生于1851年,卒于1920年,享年70岁。俞剑华《中国美术家人名辞典》介绍颇详,不妨照录:“原名友恢,一名友奎,字廉夫,号狷叟,一字狷盦,自号破佛盦主人,原籍江苏吴江,卜居吴县(今江苏苏州)。书工汉隶。画则山水、人物、花鸟、果品,无不能。少从刘德六游,习花果、翎毛。尝过僧寺,见十八应真像,即以纸墨画为描摹而归。后晤吴大澂,相与谈艺大悦,纵观吴之所藏,上窥唐、宋,下元、明,艺事大进。旋客吴幕,得游三湘、辽东名胜。所历既广,笔意益苍劲遒丽,古拙幽深。尝作衡山记游图八幅,房屋为生平杰作,谓可媲美黄易访碑图。光绪二十二年(1896)张之洞任江督,集海内名画家补绘王元恽所进承华事略,以恢总其事。图中衣冠,彝器悉准历代制度。中年归苏州,潜心绘事,考订金石文字,垂三十年。为清末民初江南老画师,从游者数十人。”

陆恢、倪田 松下眠琴图 19.3

吴大澂是陆恢人生中十分重要的人物,对其有知遇之恩。陆恢能在书画艺术领域有所成就,和吴大澂的提携是分不开的。

吴大澂生于道光十五年(1835),长陆恢16岁。同治七年(1868)进士,曾任广东巡抚、河道总督、湖南巡抚。光绪甲午(1894)中日开战,吴大澂请缨,率湘军赴前线作战。兵败革职,永不叙用。吴大澂因甲午兵败遭世人诟谤。但在学术、艺术上却有很大的成就。“于古文字、古器物开近代研究之先河”(顾廷龙《吴愙斋先生年谱叙例》),精研篆籀,著有《说文古籀补》;吴大澂书法精工篆隶。善画,山水、花卉无一不能。近代冯超然称“愙斋尚书画法得北苑正锋,……道咸以后当推第一手。”(《吴湖帆文稿》P.339)吴湖帆也称“咸同以来诸家亦无出此右者。”(《吴湖帆文稿》P.333)

吴大澂的书画成就得益于他的收藏。其古器物收藏之富,近代唯潘伯寅能与比肩。古书画收藏也极为丰富。光绪庚寅(1890)吴大澂丁忧在家,除夕日清点一年所临习的画作有四十余本,有:《临唐贯休画揭陀尊者像》、《临北苑夏山图卷》、《临梅道人山水卷》、《临唐六如春山伴侣图轴 》、《临文徵明一行新雁图 》、《临丁南羽佛像 》、《临董文敏山水卷》、《临董文敏仿北苑轴》、《临董文敏为陈眉公书画各四帧》、《临陈白阳设色花卉册七帧》、《临王廉州虞山十景册》、《临南田石谷合作竹石直幅》、《临石谷山水册十二帧》……其家藏之富,在此可见一斑。为此他请顾若波、陆廉夫、倪墨耕、金心兰四人作图四帧,合成《庚寅除夕祭画记图卷》。陆恢能与吴大澂结交,所见古物、名画不计其数。画艺大进,实在是情理之中的事。

光绪十八年(1892),吴大澂服除,升任湖南巡抚,陆恢聘为幕宾,随侍左右。继而能遍观三湘胜景。陆恢作《又一邨图》、《岳麓纪游图卷》和《衡山记游图卷》记录了这段盛缘。他在《又一邨图》中题道:“壬辰秋,愙斋尚书奉湘抚命至沪,即作书招其兄澹人先生来。由扬子江入洞庭,领湖山之胜,抵任所,宿傍又一邨中,属恢图其迹以纪白首天伦乐事云。陆恢同客湘中。”

光绪壬辰(1892)重九日,吴大澂率僚友十余人同登岳麓山。之后,陆恢绘图六幅以纪游。有《岳麓山图》、《岳麓书院》、《爱晚亭》、《白鹤泉》、《万寿寺》和《屈子庙》。此卷不仅描绘了岳麓胜景,也记载了愙斋公和僚友们入山访古,饮酒赋诗,欣喜若狂的情景。

陆恢作《衡山记图卷》也应在这个时期。衡山纪游共八幅,分两卷装,是陆恢一生中的代表作。王同愈在卷末题跋:“精心结撰,用力弥勤,无寻常图谱气,此其所以难也。前惟石谷(王翚)最为擅场,近世不得不推廉夫矣。即其云山变幻中点缀人物屋宇,情景逼真,不肯随手放过,抑何神勇乃尔。”甲午之战王同愈曾作为军事参事协助吴大澂出征。王同愈(1855-1941)是光绪进士,于学无所不窥,善书画,喜收藏。

1895年吴大澂出关北征,陆恢应也随侍,辽东胜景得以饱览。陆恢幕客生涯是他目师造化的极好机会。古来名家,能随手为山水传神者,无不读万卷书,行万里路。一方面是为了开阔胸襟,增加见识,养胸中浩然之气;另一方面也是为画山水积累素材。陆恢能在清末民初画坛占有一席之地,实得益于此。

吴大澂在同治初,就加入上海萍花书画会,此时陆恢还是少年。他曾仿明末吴梅村作《画中九友歌》,其中就有陆恢。可见陆恢出名颇早。黄宾虹于1930年发表《数十年画者评》“沪上寓公”一节中,写道:“时九友中,以吴江陆廉夫恢得名最早,山水专宗四王,渲染尤能逼肖。晚年寓沪滨,一志廉州(王鉴)、清晖(王翚),务极精能。”

陆恢在当时的海上画坛是一位重要的人物。光绪中叶由汪洵、吴昌硕、王一亭等发起的“海上题襟馆金石书画会”,陆恢是主要成员;之后在1910年李平书、哈少甫等发起的“上海书画研究会”,陆恢也是其中的主要会员。在书画艺术活动中,陆恢也是较为活跃的人物。如1907年3月10日,在徐园设立的书画助赈义卖,集资两千余元,捐赈灾区,参与者有:“钱慧安、汪渊若、高笆之、杨伯润、陆廉夫、黄山寿、金吉石、倪墨耕、吴昌硕等一百余人。”

如1909年2月20日,中国金石书画赛会在愚园展出五天,发起人为郑孝胥、陆廉夫、王子展等。

如1908年11月24日,日本佐佐木苏江、长尾雨山发起第三次古书画展览会在六三亭展出。赞成人为庞莱臣、张菊生、李平书、郑孝胥、陆廉夫等。(以上资料录自王中秀辑《清末画苑纪事补白》)

1909年9月11日上海《时报》上刊有程德彝、庞莱臣、狄楚青为陆恢订的书画润例:“廉夫先生山水花卉能得宋元各家神髓,本朝六大家后,一人而已……爰代为改定润例如右。”出于商品广告的需要,这则润例不能说没有夸大的成份。但在同时于海上鬻画的画家中,陆恢以传统实力派著称也是事实。观览现今博物馆所藏陆恢作品。其绘画题材广泛,山水、花鸟、蔬果、走兽无所不能。其摹古作品之精,令人惊叹。陆恢的绘画功力和艺术水平与海派的领军人物们相比,应该是毫不逊色的,但陆恢没有成为“海上画派”的健将。这中间的原因,颇值得研究。

晚清时为避洪杨兵乱,国内贵族阶级携财富聚居上海;五口通商,开埠后的上海,外国资本大量涌入,资本主义商品经济在上海得以急速发展起来,上海一跃成为国际性的大都会。“十里洋场”崇奢之风开始盛行,人们的观念发生了很大变化,好奇、趋新、尚俗成为市民普遍的审美趋向。海派画家在绘画题材上迎合了这种需求,而陆恢之流(特别是吴门画家),士大夫的儒雅情趣还较为浓重,难以和这股潮流合拍;另外海派画家大都以大写意画见长,画得快,迅速占领市场,而陆恢之流“十日一山,五日一水”慢节奏地摹古,自然跟不上形势了。(此论参见徐建融先生《“海上画派”的由来》一文)但在狄楚青们所订的这则润例中,把清代六大家奉为“正宗”,也是颇可玩味的。

陆廉夫过世14年后,1934年3月20日《申报》刊登“名古新得书画展览会”标出各路名家的书画价格。就山水、花鸟画选录几家:

名画立轴

名人画扇

通过比较,发现陆恢的画价和其他均已过世的海派名家相比并不算低。当然画价并不能完全说明艺术水准的高低,但至少可以说明一点,像陆恢这样传统功力深厚的画家还是被人们认可的。

艺术和历史一样很难用新和旧来分辨清楚,所谓阳光底下无新事。人的审美更是三十年河东三十年河西,轮回往复。但艺术的高下在一个方面是可以衡量的,就是艺术家所用的心力大小和忘我程度的深浅。艺术大家是能忘我而畅神的。

陆恢钻研传统弥深,要融入个人才情,化出个人风格,也就更难。艺术家能否进入忘我畅神的自由之境,是各种因缘的汇合,有历史的因素,有时代的因素,个人的努力只是其中的一份力量。能否要成为艺术大家,不是画家个人努力所能企愿的。1897年陆恢在一幅花鸟册页上题道:“余画凡数变,其初能润,而失之光;其继能苍,而失之滞;今稍浑厚,而又失之生甚矣。画之难也。” 1920年初,吴湖帆携陆恢十多年前画的《衡山纪游图》请他题跋。暮年的陆恢面对旧作,不无感慨。他这样题道:“惜恢以望七之年,学殖荒陋,不能有所发明矣。”数月后陆恢离开了人世。老画师对艺术的探索追求,到老仍不懈怠。成与不成对他来讲已没有意义了,只是这一声叹息,让人感慨万千。

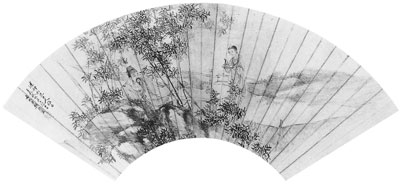

昆仑堂美术馆藏陆恢《仿廉州设色山水》扇片(见封底),是陆恢的摹古之作。画作于光绪二十五年(1899),陆恢48岁,是其壮年时的作品。

方薰《山静居画论》云:“国朝画法,廉州(王鉴)、石谷(王翚)为一宗,奉常祖孙(王时敏、王原祁)为一宗,廉州匠心渲染,格无不备;奉常祖孙,独以大痴一派为法。两家设教宇内法嗣蕃衍,至今不变宗风。”陆恢的山水画受王鉴、王翚的影响颇大。这幅设色山水,就是仿王鉴的画法。画面用淡墨构山之轮廓,直接运汁绿,用米家点皴染山石,松针用浓墨,树干用淡赭石,渲染极匀。整幅画用笔苍厚,墨和色相融浑成。气息古朴清丽,有沉静幽澹之美。

吴大澂有一段画论:“曩晤潘星斋(潘曾莹)侍郎,述及戴文节(戴熙)论画语云,画家酝酿既深,即楼台殿阁金碧辉煌,亦何尝不雅,何尝无书卷气耶。余初未之信,后见烟客(王时敏)、廉州设色山水,极浓厚中仍不失清腴之气,乃知胸有卷轴,不以浓淡分雅俗也。”(吴大澂《为哲甫画山水册》题识。《吴湖帆文稿》P.344)这段话用来评陆恢这幅仿古山水,未尝不可。

(作者单位:昆仑堂美术馆)