金二十六郎。

金二十六郎。

见故宫博物院藏《杂画册》。

金农排行第二十六,故自号“金二十六郎”。金农同族昆仲到底有哪些人,不详。《冬心先生续集》《广陵客舍病目长歌遣怀》有“我忽心悲去年事,客秋九月忧患并,哭罢好友(归安令裘鲁青先生)又哭兄(阿兄聿禅师),摧残兰茝伤鹡鸰,老泪倾泻几丧明”句可知他有一个哥哥,后来出家了,法名聿禅师,大约在乾隆元年左右去世了。此外,在他的诗文中还提到金棕亭、金德瑛、金公甡此三人和金农到底是什么关系,是否同宗,待考。

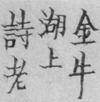

金牛湖上诗老。

见故宫博物院藏《杂画册》。

考。金牛湖,一名明圣湖,即今杭州西湖。《云麓漫钞》引《十三州记》云:“钱塘湖,一名金牛湖,一名明圣湖,湖有金牛,遇明圣即见,故有二名。”金农在家乡钱塘早年已负诗名,中岁以后四处游历,可谓名满天下,而在江干诸老之中,金农的诗集———《冬心先生集》四卷本,是最早付梓问世的。至晚年,自号金牛湖上诗老,应在情理之中的事了。梁同书《砚林诗集序》云:“乾隆庚申,同书与先生长君仍叔,同入郡庠,始获拜先生于床下。越三年,金冬心先生自扬州归,先大父馆之桐乳斋中,先生尝相过从。时先君子侍养家居,谈诗话旧,借以得老人欢,盖江干故交也。会其时乡耆宿,或致仕归田,或倦游还里,如顾月田、沈峙公、郑玑尺、金江声、吴东壁、周穆门、鲁秋塍,厉樊榭、杭堇浦、施竹田诸先生,一时并集;而方外则有烎虚、让山,高人则先生与金先生两人,诗社为最盛。”[3] 梁同书这段文字大致告诉我们浙江南屏诗社结社的时间及大体成员。“乾隆庚申”,即乾隆五年(1740)“越三年”,即乾隆八年(1743),直到乾隆十四年(1749),是金农失利京师,往返杭州、扬州之间及卧病江上的年月。这一段时间内金农的诗作几乎都是吟咏杭州山川景色、风光人情的诗作(见《冬心先生续集》)。其时金农正是花甲之年,又被同社诗友推为“高人”,这大致是金农自号“诗老”的背景。依此推断,“金牛湖上诗老”一号大致出现在金农60岁前后。金农为什么要在“诗老”之上冠以“金牛湖”,而不是“钱塘”、“南屏”之属呢?可能尚有一些其他原因。

金农曾于59岁(1745年)时写过一幅《金牛岩隶书轴》。其文为:

长沙西南有金牛岩。汉武时,有田父牵一赤牛,告渔人欲渡江。渔人云:“船小,岂胜得牛?”田父曰:“但相容,不重君船。”于是人牛俱上。及江半,牛粪于船。田父曰:“以此相赠。”既渡,渔人怒其污船,以桡拨其粪于水(中),欲尽方知是金。诧其神异,乃蹑之,但见人牛入岭。随之而掘之,莫能及也。今渔人掘处尚存。

(见《艺苑掇英》第二十四期)

金农所写上述的这段故事,好象和“金牛湖上诗老”毫不相干。但若和他乾隆元年京师失利,“驱车出国门”路经山东所作《鲁中杂诗》中“国中所见皆糠粕,捐酒毁器无其人”对照起来看,颇能透出些消息。“金牛湖上诗老”别号和《鲁中杂诗》都是处于金农由诗人之天国坠入不得不以鬻书鬻画为生的人间地狱生存状态的表述,其时金农内心充满了极大的愤懑和痛楚,金牛无人识,金牛之遗秽却为人们追爱不及,不正好和“国中所见皆糠粕”相对映吗?再之,“金牛湖上诗老”和“金牛岩隶书轴”之自号及创作几乎是在同时进行的,这就不能看作是偶然的巧合了。故尔,笔者认为“金牛湖上诗老”不仅包容作者对自己的嘲讽,而且是对那个大厦将倾的封建末世亦极具冷嘲热讽的意味,其个人情感色彩是相当浓的。

小善庵主。

见顾麟文《扬州八家史料》。[4]

小善庵,金农别业,因以“小善庵主”自号。《冬心先生集》卷一有诗纪之:

小善庵,予别业也。旧凿硗确得泉,涓涓泠泠,厨僧取供之,因作是诗。

摘泉凿石根,我家青芝坞。源非黩而恶,蒙蒙天奥府。疾风中多缠,怪木欲上啮。洞深纳积阴,雷雨不敢泄。入山瓢杓喧,引供岁沃沃。僧厨十二筒,断竹复续竹。击声若 ,高秋聚沆瀣。三漱劳苦舌,可以消宿惫。

此诗大体可以帮助我们了解小善庵的构置和地理环境。

《冬心先生续集》还有《夜坐小善庵》诗:

到此径路绝,果然毛骨清,久之云气散,初不辨泉声。

贝叶净可写,精蓝夙有名,香长与粥薄,夜话记前生。

《冬心先生集》《小善庵》诗和《续集》《夜坐小善庵》诗,意境大别,前者尚有一般青年人的豪爽之气,而后者颇有点下半世的光景了。《夜坐小善庵》于《续集》置《汪处士慎将移家先寄一诗》后。考汪士慎移家之事,在厉鹗《樊榭山房集》中有时间记载,为乾隆三年,金农斯年52岁,正是金农京师受挫归家之际,心情相当不好。此二首诗前后相距约三十年,大体上可帮助我们看到金农这个“小善庵主”,心境和家境的变化。乾隆十三年,金农由江上迁居杭州城南隅,江上别业可能卖给了他姓了,之后,他大概不再自称“小善庵主”了。

耻春亭翁。

见故宫博物院藏《梅花》册页。

《梅花》册页题跋云:“吾家有耻春亭,因自称为耻春翁。亭左右前后种老梅三十本。每当天寒作雪,冻萼一枝,不待东风吹动而吐花也。今侨居邗上,结想江头,漫写横斜小幅,未知亭中窥人明月比旧如何?须于清梦去时问之。”是画作于乾隆二十五年,金农斯年74。《冬心画梅题记》亦有这段文字,然无时间记载。又《冬心自度曲》《题自画江梅小立轴》有曲纪之:

耻春翁,画野梅。无数花枝颠倒开,舍南舍北,处处石粘苔。

最难写,天寒欲雪,水际小楼台。但见冻禽上下,啼香弄影,不见有人来。

《冬心自度曲》序作于乾隆二十五年,由弟子项均、罗聘、杨爵出资开雕。由此可知,金农之耻春翁别号大约在74岁前一、二年时间起用的,抑或即在74岁这一年春天自署此号。它是金农诸多别号中较晚出的别号之一。

惜花人。

见《扬州八家史料》。

“惜花人”语出《七家印跋》《惜花人》印款:

天地间,致足惜者,莫花若也。色香附枝甚暂,体质极柔,昔人所寄无穷。余性惜花,每当众芳争放,辄徘徊不忍去。绿章夜奏,乞取春阴,当不减放翁之情痴也。

杭世骏《陈安榴馆观亡友金农画梅》中说金农“花痴时时兼画痴”(《道古堂集》卷二十三卷)和《惜花人》印款意合。《冬心画梅题记》有这样一段文字:

野梅如棘满红津,别有风光不爱春。

画毕自看还自惜,问花到底赠谁人。

由此可知金农惜花乃自惜。

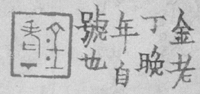

老丁。

见故宫博物院藏《梅花册》。

依字意解,金农有“花癖”,并自号“惜花人”当不免殷勤灌溉之事。故此“老丁”,当有“园丁”这一层意思。

不过,笔者认为上述只浅层次的解释。故宫藏《梅花册》,作于乾隆二十五年,金农74岁,已是漂泊在外的伶仃老人。其实,金农一生为衣食奔走他乡,不知有年,早就有“孤苦伶仃”之叹。早在50岁时,他写过《题江寺左壁》:

江寺昼暝暝,江枫照路青。众山自骈抱,一雁远零丁。

何处闻吹笛,有时逢负苓。宽鞋独去来,炊饭饭荒亭。

(《冬心先生续集》)

诗中已点出羁旅寂寥,孤苦伶仃(零丁)之叹。不要以为“老丁”别号出在此时。只是感觉。“老丁”之别号最早的出现在《金冬心水墨蔬果册》中的《杨梅》一页,其款为“七十老丁画诗书,丙子九月。”何以五十之际就有“老丁”之叹,过了二十年后方有“老丁”之别号呢?道理很简单。五十之际金农的妻子、女儿尚在,到了68岁左右他的女儿、妻子都已亡故,致使孑然一身的金农真实体验到“老丁”的滋味。至于“九月”也许和金农女儿或妻子的祭日有关。笔者认为,金农自号“老丁”,可能还和石涛有点关系,石涛晚年有“零丁老人”之别号,扬州八怪实际上是石涛的遗脉,金农晚年也自号“老丁”,其中是否有那么点承传关系,亦未可知也。

百二砚田富翁。

见《美术丛刊》第十九期载《冰雪之交梅花册》。

金农一生嗜砚,并著有《冬心斋砚铭》行世。其《冬心斋砚铭序》云:“予平昔无他嗜好,惟与砚为侣,贫不能致,必至损衣缩食以迎之。自谓合乎岁寒不渝之盟焉。石材之良楛美恶,亦颇识辨,若亲德人而远薄夫也。稍收一、二佳品,得良匠刻凿精古。居北之身,日习其事,共得砚一百零二方,故自号百二砚田富翁”。 《冬心斋砚铭》开雕于雍正十一年,金农斯年47岁。乾隆二年金农《跋林吉人砚铭册》云:“予三十年最癖于砚,自履所至,作韵语品定者百余种,为人铭(者)十之七,为己铭者十之三,曾雕板以行(按:即《冬心斋砚铭》)。今观斯册,叹赏靡已,因书徐铉‘磊磊落落皆贤良’七字以美之。予与石聊,平生颇有良合也。”是跋作于金农51岁,跋云“三十年最癖于砚”,可知金农20岁时就开始铭砚了。这是金农铭砚史的自我总结。51岁后,关于金农铭砚史料至今尚未发现过,这说明金农的铭砚生活基本上告一段落,转向以绘画为主体的谋生道路。百二砚田富翁是金农晚年的别号,一方面说明他藏有砚田的多少,一方面表现他以往对砚田余技的怀念,再一方面,它也寓藉着他的名字“农”的含义,本来是以“耕稼”为能事,现在是以“耕砚”为能事,无论“耕田”还是“耕”砚,都是一个“农”也,《说文》云:“农,耕也”。

朱阳馆主。

荆蛮民。

见顾麟文《扬州八家史料》。

按:此二号未见于现存扬州八怪书画目,即在顾麟文先生《扬州八家史料》中也只见于先生所编扬州八家字号一栏,并未交待出处。

《冬心先生续集》《论画杂诗二十四首》最后一首云:“朱阳馆主荆蛮民,远岫疏林无点尘。也曾著个龙门衲,此老何尝不画人。”这是笔者目前所见到的“朱阳馆主”、“荆蛮民”的出处。金农《论画杂诗二十四首》是评述唐宋以来诸家的艺术风格及美学思想,无庸讳言,也同时包容了他自己在学习、临摹唐宋以来诸家的体验,虽有自况之意,但主客体不能易位。从上引这首诗看,“朱阳馆主”、“荆蛮民”均为元倪瓒的别号,不能算是金农的别号。金农的遗作未公开行世者甚多,或许顾先生另有所见,姑且存异。

三朝老民。

见《扬州八家史料》

金农一生经历了康熙、雍正、乾隆三朝,故有“三朝老民”自号。

纸裘先生。

见南京市博物馆藏《王融隶书册》。

宋苏易《文房四宝谱·杂说》云:“山居者常衣纸衣。盖释氏云:不衣蚕口衣者也。然服甚暖。”《宋史》462《甄栖真传》云:“室成不食一月,与平昔所知叙别,以十二月二日衣纸衣卧砖塌卒。”衣纸衣是释氏五戒的一种演变形式,表示一种虔诚的态度和信仰。是宋代文人雅士的一种时尚。

“老生”也称作“须生”,是传统戏曲的一种脚色。“生”行一支扮演戏中的中老年男子的正面人物。所谓“纸裘老生”,就是穿着“纸衣”扮演戏剧中“须生”的人。前者是宗教信仰,后者是行乐及春的行为方式。

清代康、乾之际,扬州为东南盐运、漕运中心,两淮盐课几占清廷财政税收三分之一。经济的大繁荣势必造成文化的大繁荣,致使扬州成为东南文化中心。其时扬州雕板、玉器、漆器、化妆品均居全国之首,全国之经学家、诗人、书画家及戏曲家亦云集扬州,故有“广陵为天下人士之大逆旅,凡怀才艺者莫不寓居广陵,盖如百工之居肆”,“春风一片鱼盐地,明月千家歌舞场”之说(《孔尚任诗文集》),名振一时的“徽班”进京,也是发生在这段时间内。金农能弹善唱知音律,他的《冬生先生自度曲》即是这时代背景下的产物。其《自度曲》序云:

昔贤填词,倚声按谱,谓长短句,即唐宋以来乐章也。予之所作,自为己律。家有明童数辈,宛转皆擅歌喉,能弹三弦四弦,又解吹管。每成一曲,遂付之宫商,哀丝脆竹,未尝乖于五音而不合度也。鄱阳姜白石,西秦张玉田,亦工斯制,恨不令异代人见之。若目三五少年,麇传旧调者,酒天花地间,何可与之迭唱,使其骂老奴不晓事也。岁月既久,积为一卷,广陵弟子项均、罗聘、杨爵,各出囊金,请予开雕,因漫述之。

金农自作词,自作曲,家中有草台班子,一生信佛,中年就有了“于思于思”之长须,被人称为“髯叟”,自演自唱,自号“纸裘老生”是不足为怪的。不过,金农这个“纸裘老生”亦和“心出家庵粥饭僧”一号一样颇具有同一意味。“行乐及春”和佛家的“五根清净”相悖,这是金农人格戏剧性的一面。

金吉金。

见故宫博物院藏《墨梅图轴》。

“吉金”为钟鼎彝器之统称。金农一生好古,家藏金石文字千卷,尝与好友闭户研习,不间昕夕,以滋自己的艺术修养,故有“吉金”之号。《冬心先生集》卷一有《杨知、陈章见过冬心斋,予出汉唐金石拓本二百四十种共观》诗:

空巷草根苦,遭此秋雨屯。离披一尺长,那知中有人。

守穷如守盟,向壁独吊影。家书得申韩,二子欣造请。

圣唐与神汉,文字古所敦。吉金贞石志,辩证搜株源。

嗟嗟瞑色催,客去倚江渚,炊烟饥不生,寒鸡各上距。

诗中“吉金贞石志,辩证搜株源”是其自号“金吉金”的本意。金农早年与丁敬、石文友善,后丁敬号丁钝丁,石文号石贞石,金农号金吉金,此西泠三大布衣,别号行文如此相同,似乎不是出自偶然。“金吉金”是金农的最早的别号之一,其使用跨度也最长。上诗作于金农31岁,康熙五十六年。这是此号起用的上限。

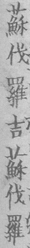

苏伐罗吉苏伐罗。

见故宫博物院藏《塞梅欲雪图》手卷。

“苏伐罗”为“金”之梵典译音,代之以“金吉金”即“苏伐罗吉苏伐罗”。前人在解释“金吉金”和“苏伐罗吉伐罗”时认为两者是一个意思,其实在语言的所指和能指的解释中都有本质的不同。金农于《画佛题记》云:“予自先室捐逝,洁身独处,畜一痖妾,又复遣去。今客广陵,寄食僧厨,积岁清斋,日日以菜羹作供”,“余年逾七十,世间一切妄念种种不生”,“我乃佛如来最小之弟也”。既然“一切妄念不生”,吉金乐石已成多余,故以“苏伐罗吉苏伐罗”代之,亦可谓“精诚所至,金石为开”。决心之大,连姓也改了,可谓“出家无家”了。

金农“苏伐罗吉苏伐罗”别号,出现在70岁之后,上言故宫藏《寒梅欲雪》手卷,署款为乾隆二十三年,为金农72岁时的作品。金农晚年传世之作署“苏伐罗吉苏伐罗”款者不少,其中混有不少伪作,凡是早于这个时限的“作品”,要持慎重态度。

注释:

[1] 《诸家中国美术史著选汇》,吉林美术出版社,1992年,第852页。

[2] 张郁明点校:《金农诗文集》,江苏美术出版社,1996年,第81页。

[3] 顾麟文:《扬州八家史料》,上海人民美术出版社,1962年,第26页。

[4] 顾麟文:《扬州八家史料》,上海美术出版社,1962年,第1页。

[5] 《扬州文学》总第24期,第20页。

(作者为扬州教育学院艺术系教授)