内容提要:别号室名为中国文人之好,亦是中国传统文化的景观之一。扬州八怪起首画家金农的别号室名尤多,因多藏小典,往往为他人费解。本文对金农的别号室名作一系统的考证、阐释,可帮助我们对金农的家庭、身世、宗教信仰、艺术观、世界观等作一深层次的了解。另外,别号室名起始使用时间的确定,为金农的书画断代、鉴真、判伪提供了可靠的尺度。

关键词:别号 室名 考释

金农(1687-1763),字寿门,浙江钱塘人。他的书画艺术一方面以其生冷古拙把触角伸向汉魏六朝,一方面以其高度的抽象和形变将其感觉超前地伸向现代,在我国古典艺术向现代艺术的转变中占有相当重要的一席。秦祖永《桐阴论画》云:“冬心翁古朴奇逸之趣,纯从汉魏金石中得来,晋唐以下无此风骨。”又云:“先生笔墨,头头第一,卓绝古今,迥不犹人。前无古人,后无来者,吾于冬心先生信之矣。”日本大村西崖《支那美术史》云:“清代画人之中,轻视技巧,直写己之胸臆,人物、花卉、山水,皆出人意表,全脱作家之窠臼,唯金冬心与大涤子,无能出其右者矣。”[1]近几年来,我国在美术史论及作品鉴定方面有了很大的进展,但是由于对基本史料缺乏考证,于释义方面往往在所引史料方面因断代、环境、交游、乃至生平方面因缺乏第一手的把握而产生疏漏,其失误是在所难免的了。克服上述之病的途径很多,对书画艺术家室名别号之研究是发展的新动向之一,亦是难点之一。金农的别号之多之奇,在扬州八怪中是绝无仅有的。大约至晚年,他自己也觉得是个问题,似乎应向后人作个交待,所以他在75岁时于《寒葩冻萼图》题跋中这样写道:

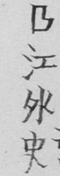

宋白玉蟾善画梅,梅枝戌削,几类荆棘,著花甚繁,寒葩冻萼,不知有世上人。玉蟾本姓葛,名长庚,弃家游海上。号海琼子,又号蟾庵,武夷散人,神霄汉吏,紫清真人,殆乎仙者也。昔年曾见其小幅,题诗亦清绝。今想像为之,颇多合处。予初号冬心先生,又号稽留山民,曲江外史,昔耶居士,龙梭仙客,百二砚田富翁,心出家庵粥饭僧,可谓遥遥相契于千载矣。(故宫博物院藏画)

这段文字大致告诉我们,他的别号效法于宋代画家白玉蟾,亦和白玉蟾相似,希望后人见到他画上的别号时,想象为之,便可知其人、知其志了。不过,金农没有对这些别号作解释,也没有说之所以起这些别号的理由之所在;再者,金农的别号远非上述这些,尚有:

金二十六郎、老丁、山老疾、朱阳馆主、荆蛮民、之江钓师、纸裘先生、金牛湖上诗老、江湖听雨翁、小善座主、耻春亭翁、莲身居士、三朝老民、寿道士、金吉金、苏伐罗吉苏伐罗、惜花人、枯梅庵主等等。

这些别号有以下几个特点:涉及到金农诗书画印创作的每一个方面;涉及金农的家世、身世;涉及到对金农的世界观、艺术观;因金农别号之出现,有一定的时间、地点的限制,因而又涉及到金农诗文书画的断代和鉴真诸问题,因此一直为理论界所重视。笔者不揣浅陋,在此作一系统考释,凡和金农斋馆号相关者亦随之点出,欠当之处,亦求正于海内方家。

冬心先生。

见故宫博物院藏《杂画册》。

是号最初见于金农47岁时所作《冬心先生集自序》:“冬心先生者,予。丙申病痁江上,寒宵怀人,不寐申旦,遂取崔国辅‘寂寥抱冬心’之语自号。李穆堂云:君(金农)刻集称冬心先生。吾谪居京师曾诺作记。记古人自称先生者(共)四十九家。今可偿夙愿矣。”(《冬心续集自序》)崔国辅“寂寞(寥)抱冬心”句见《乐府诗集》卷四五《子夜冬歌》。所谓冬心,指寂寥、悲怆、冰冷之心。金农丙申病痁(疟疾)江上,取“冬心”以自号。考,金农有“生于丁卯”印,丙申为康熙五十五年(1716),以此推算,冬心先生是金农30岁时起的自号。这既是金农对以往岁月的总结,亦是对未来生活结局的预测。金农之早岁和中岁,为衣食奔走,几历大半个中国,乾隆元年应举博学鸿词,都门遭摧伐,南归后卖画扬州,可谓一生坷坎颠踬,直至耄耋之年还于《画马题记》中写道:“今予画马,苍苍凉凉,有顾影酸嘶自怜之态,其悲跋涉之劳乎,世无伯乐,即遇其人,亦云暮矣。吾不求于风尘漠野之间矣。”纵观其一生,大体不出“冬心”一号之谶。冬心是金农诸多别号中最为自重的一个,其诗文集皆冠之以冬心先生,如《冬心先生集》《冬心先生续集》《冬心先生三体诗》等。

金农曾以“冬心”颜其居,曰冬心斋,见《冬心先生集》卷一《杨知陈章过冬心斋》,亦称冬心画馆,见《丁敬印跋》。

冬心居士。

见浙江省博馆藏《落梅图》。

“居士”,佛家语。《维摩经》慧远疏云:“居士有二,一广积资财,居财之士名为居士,一居家道士。”金农之“居士”,当指后者,即居家修道之士之居士。全祖望云:“冬心居士,寿门五十别署也。”(《谢山文抄》卷三)这大体告诉我们金农之“冬心居士”较“冬心先生”晚二十年出。

古泉居士。

见日本小林斗庵藏《金冬心行草出诗册》

泉者钱之别称。《周礼·地官·泉府》贾公疏:“泉与钱,今古异名。”《汉书·食货志下》云:“古货,宝于金,利于刀,流于泉。”金农有吉金乐石之好,藏古泉甚多。乾隆元年,他应举都门,受挫南归中,至山东时曾作《鲁中杂诗》四首。其一为:

雪里衣客断炊,佯狂何以给朝饥。

新藏奇货古刀布,钱癖居然似富儿。

这是金农囊中金尽,以古泉沽酒续饮的记载,关于金农古泉之收藏,此中可略见一斑。

上述是古泉居士之一解,还有另一层含义是,金农出生浙江钱塘,钱塘又称泉唐,故“古泉居士”亦可看作是“古泉(唐)居士”的省称。它寓意着金农的籍贯。金农另有一号“古井生”(见扬州博物馆《王尚书古欢录》)。泉者多为活水井,如惠山之二泉,扬州之第五泉。“古井生”应为“古泉居士”之意转,且带有自嘲的意味。

小林斗庵藏《金冬心行草出诗册》约作于金农38岁,由此可知,“古泉居士”是金农较早使用的别号之一。

曲江外史。

见《支那南画大成》《花果册》。

钱塘钓叟、泉唐钓叟。

见《扬州八怪题画录》。

之江钓师。

见《冬心杂画题记》。

“外史”,在《周礼》为春官之属,掌四方之志及三皇五帝之书。此处的“外史”、“钓师”、“钓叟”,非《周礼》之属,指跳出大方之外,与自然山川、天地精神往还的“超我”之人。

“曲江”、“之江”为同一处所,为钱塘江自萧山县至杭州闸口一段的别称。因江流曲折,古曰“曲江”,又如“之”之状,故又称为“之江”。

曲江外史、之江钓师、钱塘(泉唐)钓叟多见于金农晚年在扬州所作的书画的题款之中。表现了金农对家乡、对早年生活的无限怀念。

关于金农早年生活及曲江之上故宅环境,在金农的诗文集中多有反映。《冬心先生集序》云:

予赋性幽,少耽索居味道之乐。有田几棱、屋数区,在钱塘江上。中堂为书堂,面江皆山,江之外又山无穷。若沃州、天姥、云门、洛思诸峰,群欲褰裳涉波就予者。于是目厌烟霏,耳饱澜浪,意若有得,时取古人经籍文辞研披,不间昕夕。会心而吟,纸墨遂多,然犹不自慊,近交里二、三能言之士,大抵多与予同其好。隽僧隐流,钵单瓢笠之往还,复饶苦梗清峭之思,相与抒发抉,尽取高车缨辈所不至之境、不道之语而琢之绘之,由是世遂比数予诗人。[2]

文中“二、三能言之士”泛指丁敬、厉鹗、石文、陈章等。丁敬后为浙派篆刻之祖,厉鹗后为浙诗词之领袖,陈章后入赘扬州、为邗上诗坛名宿。金农与丁敬、石文后被誉为西泠三布衣,厉鹗与金农后有“髯金瘦鹗”之誉,都享大名于后世。可见金农所怀念的曲江之上,内有深刻的寓意,曲江是他成为诗人的摇篮。

曲江和金农的绘画也有很密切的关系,金农的绘画兼擅竹、梅、人物、山水、瓜果,几乎都和他早年曲江上的生活、交往有关,这在他的诗文和题画中多有提及。晚年,金农的《冬心先生自度曲》中尚有一段《题自写曲江外史小像》的曲子:

对镜濡毫,自写侧身小像。

掉头独往,免得折腰向人俯仰。

天留老眼,看煞隔江山,

漫拖着一条藤杖。

若问当年,无边风月,

曾为五湖长。

故宫博物院藏有一幅金农自写真图轴,作于乾隆二十四年,金农73岁。画中人物造型与这首曲子所写内容一模一样。画上的题跋是古今写真史,与上曲不同。画家的自我内涵被隐蔽到二线去了,这首词是这幅画的微妙破解。曲中“天留老眼,看煞隔江山,漫拖着一条藤杖”即是金农这位曲江外史,在扬州“和葱和菜同卖街头”之际,对家乡的无限怀念和怅望,亦可谓是老人之悲了。

江湖听雨翁。

见故宫博物院藏《游禅智寺五言诗轴》押印。该诗作于金农35岁,即康熙六十年辛丑(1721)《冬心先生集》卷一有《松陵雨泊》七绝一首:

依然袱被返句吴,踪迹荒凉似野凫。

一夕孤蒲打蓬雨,声声引梦入江湖。

此诗与《游禅智寺五言诗》几乎作于同时,可和“江湖听雨翁”互为表里。它说明金农早在青年时代便无心于功名,萌生了出世的思想。

稽留山民。

见浙江省博物馆藏《梅花图轴》

心出家庵粥饭僧。

见故宫博物院藏《芭蕉佛图轴》。

《冬心先生三体诗》云:“心出家庵在稽留山,予避喧之地也。庵中耳目清供,一物之微,皆可入诗。谀人不如谀物,谀物无是非也。”诗云:

种竹竹无算,风嬉云幽幽。一竿吾懒取,去钓东诸侯。

九秋晚菊劝酒,二月红兰笑人。游山却有阮履,挥肩而无庾尘。

石女嫁得蒲家郎,朝朝饮水还休粮。曾享尧年千万寿,一生绿发无秋霜。

此诗为我提供了金农诗文中常常提到的心出家庵及稽留山的环境和风物。顾麟文先生于《扬州八家史料》有按云:“稽留山在浙江杭县天竺山,唐尧时许由隐居于此,名许由峰,后讹为稽留,中天竺寺在也”。是非?待考。《冬心先生续集》尚有《稽留山中读书二首》:

上世重韦布,今人贵犀色。

二者性各殊,赖有文字垂。

女萝长恻恻,负木高 。

观物遗浮荣,岩壑无乖期。

先民隐于牧,羊豕亦同群。

读出善解书,五下何苦勤。

一荐凿坏,交辟毁车焚。

果然楮山老,不失为征君。

如果前引《冬心先生三体诗》表现出世飞遯的一方面,那么,《读书稽留山中》所表现出来的思想却大不相同。是诗约于雍正十三年至乾隆元年之交,是时正是清廷二次开博学鸿词科之际。初(雍正十三年)金农谢却了浙江学政帅念祖之荐,不久似乎他又后悔了。当有人(归安令裘鲁青)再荐之于节钺大夫之时,金农却接受了。《读书稽留山中》二首,正是反映金农应荐为“征君”后来稽留山家庵中读书时的矛盾心理和历史史实的写照。乾隆元年八至十月,金农应举都门,用张得天的话说金农遭到“摧伐”(《冬心先生续集自序》),用他自己的话说,为“噬脐”之耻(《上学使帅公(念祖)书》)、“鶡旦”之鸣(《冬心续集·乾隆元年八月予游京师,十月驱车出国门之曲阜县,展谒孔庙作长歌》)。这就是《读书稽留山中》前后的历史背景,正好反映了金农这稽留山民的多面性格,也正好中了金农“心出家庵”之谶:将虔诚的心献给佛祖,而将混溷的身子于世逐流。笔者认为,这就是金农“稽留山民”、“心出家庵粥饭僧”的底蕴。

六十不出翁。

见扬州博物馆藏《王尚书古欢录》。

“六十不出翁”其原意是60岁了,因四体不支,不再作汗漫游了,因自号“六十不出翁”作自警。实际上并不是这样,金农60岁后并没有滞留家乡,至70岁仍“轻轮短棹”(《画竹题记》),不停地往返于浙江、江苏、安徽之间。70岁后出游少了,但一直流寓在扬州,直到死也没有回家。所以,凌霞《扬州八怪歌》有“冬心品诣殊孤高,荐举鸿博轻鸿毛,漆书有如金错刀,诗格画旨皆清妙,六十不出仍游遨”句。《天隐堂集》诗中“六十不出”即是指金农“六十不出翁”而言。凌霞既是清末民国初年的书画评论家,也是一个书画贩子,清末民初,扬州地区大量的石涛和扬州八怪书画流向上海,凌氏是中间人之一。故诗中“六十不出仍游遨”就不仅仅是指金农的艺术了,而是出自商品宣传了。因为金农的作品,大量的出自晚年,且多署款作于扬州,若执着于“六十不出”又署款画于扬州,对那些欲购买金农书画而又不懂书画史的人来说,实在是件麻烦的事。否则我们无论怎样也找不出凌霞为什么在金农那么多的趣闻佚事中偏偏会选中“六十不出”入诗的理由来。

山老疾。

见《冬心先生画竹题记》序。

其序云:“去春先生病起,目矇耳聩之状,辄自爱惜,名山老疾。”所谓“山老疾”,指山中老人常为疾病所磨也。从金农《画竹题记》可知,自乾隆十二年至乾隆十四年,困于曲江之上,整整卧病三年,外面传说金农病故,这才有郑板桥于潍县之署“服缌麻设位而哭祭”之说。(《自写真题记》)可见其时金农是病得很重的。大病不死,自顾病后羸弱之状,自怜自惜,这才有了“山老疾”之别号。

金农乾隆元年因荐举鸿博受挫,受到重大打击,使他的生活道路发生了重大转折。这个转折使金农由一个自标清高的“诗人”变成一个“和葱和菜去卖街头”的书画家。这种转折,与其说是发生在乾隆元年以后,不如说发生在自号“山老疾”(即64岁)以后。前者是思想上的准备,后者才是行为上的实践。而今在北方“无金论”说颇为流行。以徐邦达先生为首(详见《扬州八怪考辨集》《金农和他的代笔》一文)。他们认为金农乾隆元年之前从不作画,怎会在乾隆元年之后,突然拔地而起,成为一个兼擅山水、人物、花卉无所不能的艺术大师呢?于是他们找出诸多的代笔人,试以论证金农的绘画绝大部分作品是他人代笔,只有几张“劣质”画才是金农自己所作。亦即是说,中国绘画史上并没有金农这个画家,署有金农画款的作品不过是其他几个代笔人(罗聘、项均)“代名词”而已。这就是当今北方颇为流行的“无金论”。关于“无金论”的荒谬,笔者已在《金农绘画起始时间之考辨》(《扬州八怪考辨集》)中作了初步的辨析和驳正。这里仅作一补充。即金农在浙江三年卧病(疟疾)期间,在原有的绘画基础上,对中国传统画史、画法作了系统的研究和艰苦的探索,仅在他64岁付梓的《画竹题记》中就得到较为全面的反映。现略举数例以见一斑。

师法:

冬心先生年逾六十始学画竹,前贤竹派不知有人。宅东西植修篁约千万计,先生即以为师。

予丁卯(1747年,金农61岁)岁,从江上徙居城南隅,种竹无算。日夕对之,写其面目,若五斛黛在毫楮间。烟啼风嬉之态,颇所得之,文湖州、柯丹邱未尝知有其人也。

对水墨的研究:

唐宋以来,写竹不尚丹青,专用水墨,大半出于高流胜侣之笔,非画史俗工所能也。

晕朱调铅,壮夫不为。

钩勒之妙,不名一家,朱碧渲色者为之,亦能品中高艺也。

乾墨渴笔,枝叶皆古,俨如快雪初晴,微风不动。

以酒和墨漫写,淋漓欹斜,便若睹此君(醉竹)沈湎拍浮之态也。

对画石的研究:

予画竹不画石。石何难乎,颜色太古,雪作飞白者乃佳。若攒苔用雨点皴不屑画也。

对诽谤者的抨击:

古人云:怒气画竹。予有何怒气而画此军中十万夫也。胸次芒角,笔底峥荣。试问舌飞霹雳鼻生火者,可能画一笔两笔也。

以上数段引文,只要稍稍品味一下便可知,不是什么理论,而是实实在在的经验和创作体会,足以破“无金论”之谬论,同时也说明金农这个“山老疾”,在卧病之年间所付出的艰辛劳动和所取得的成果。其时罗聘、项均约13、15岁,代笔又何从谈起?关于这一段画史,以往论者从未涉足,而今,在“无金论”流行之际,应派生出新的意义和生命。

注释:

[1] 《诸家中国美术史著选汇》,吉林美术出版社,1992年,第852页。

[2] 张郁明点校:《金农诗文集》,江苏美术出版社,1996年,第81页。

[3] 顾麟文:《扬州八家史料》,上海人民美术出版社,1962年,第26页。

[4] 顾麟文:《扬州八家史料》,上海美术出版社,1962年,第1页。

[5] 《扬州文学》总第24期,第20页。

(作者为扬州教育学院艺术系教授)