王学浩(1754—1832),字孟养,号椒畦,江苏昆山人。早岁从进士陈嘉炎学,以辞翰名世。乾隆五十一年(1786)举人,后屡试不第。

王学浩诗书画均有名。吴斋曾以前人集杜甫诗联赠之云:“白也诗无敌,褚公书绝伦。”将其诗、书比之李白和褚遂良。曾修辑《昆新合志》,著有《山南论画》、《易画轩诗录》、《毛诗说》、《翠碧山房稿》等。乡贤潘道根挽椒畦诗云:“山川清淑笃生贤,祭酒文坛四十年。一代盛名今古绝,千秋月旦始终全。”可见其文誉之盛。而诗名、书名却被画名所掩。

在晚清的画坛上王学浩是较为重要的画家。清人殷树柏在《椒翁诗画册》跋中称:“近时山水得盛名者,浙江则奚铁翁(奚冈),江南则王椒畦先生。同工异曲,各成一家。”《清史稿》记王学浩颇详,称:“学浩享大年,道光之季画苑推为尊宿。馆吴中寒碧山庄刘氏坛坫甚盛,其时吴越作者虽众,足继前哲名一家者,盖寥寥焉。”可见王学浩在绘画上生前和身后均享有盛誉。

客观上清末的绘画已趋衰败之势,画家视形式如敝屣,动辄言舒胸中意气,画面愈趋简单,终使生气枯竭,如整个封建皇朝一样行将就木。近世陈独秀奋起疾呼,中国要自救必须彻底打倒腐朽的传统,引进西方的民主和科学。在绘画上“首先革王画的命。”(所谓王画是指清初王时敏、王石谷、王鉴、王原祁四画家)引进西方的写实主义。他认为“四王”是中国画之所以衰败的总根源,因为他们一味的“临、摹、仿、”,脱离现实生活,终日在书斋画室中摹山水自我陶醉。后世将其引为画学正宗。陈独秀的思想有过激之处,当时就引起激烈的争论。在人们的印象中王学浩似为“四王”的末流,无甚可观,其实这是一种错觉。近人傅抱石在《中国绘画变迁史纲》一文中将他列为有清二百七十年笔墨精妙,甚著时誉的四十家之一,并认为他的《山南论画》在论画上是最澈透的。王学浩幼年学画于李豫德,李是王原祁的外孙,所以在传承上可算是“四王”嫡系。综观王学浩的画作和画论,他的水平是远在“小四王”,“后四王”之上的,对“四王”多有继承。从其传世作品来看,他更多的学习对象是唐、宋、元、明名家,并且有自己的深刻理解和创造。如其在《山南论画》中有关点苔的论述,就非常精妙。

王学浩曾遍历大江南北,饱览名山大川,足迹半天下,胸中储有真山真水。且家中藏画甚富,五代董源《平湖垂钓图》、元黄公望《富春隐居图》等名家巨迹曾伴其朝夕,经他鉴赏过眼的名迹更多。他向弟子颜炳传教时曾手指窗外玉峰山说:“此董北苑江南山粉本也。” 可见王学浩所走的绘画道路并非一味仿古,是既注重传统又源于生活的。当然作为晚清的画家,不可能不受当时仿古风气的影响,但从其画作和画论中可知,他对中国画的精神是深有体悟,并达到很高的境界。他说:“董宗伯云:‘画以造化为师’。唐六如云:‘画当为山水传神’。谈何容易?何论前代本朝各家,即元季四家,亦只是笔墨精妙,未能为山水传神也。余家所藏北苑《平湖垂钓图》庶几近之。”其眼界之高,胸襟之阔,抱负之大,溢于言表。

昆仑堂美术馆藏有多幅王学浩的绘画作品,从中我们可以对他的绘画风格和绘画水平有一个感性的认识。

《仿大痴浅色法山水图》,纵117厘米,横43.5厘米,纸本,浅绛水墨。作于戊寅年(1818)春,王学浩时年六十五岁。此幅山水,气息浑厚苍茫,精神团结。墨和色相溶和谐。正如其画论所说:“画中设色,所以补笔墨之不足,显笔墨之妙处,若使色自为色,笔墨自为笔墨,必至如涂涂附矣。”矾头山树用“泥里拔锥”点法,远望似多笔画成,实乃一笔所为。自然生动,极其传神。

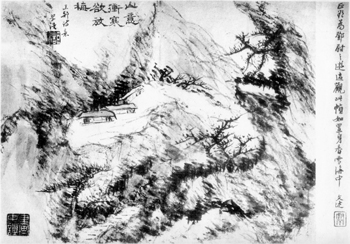

《仿仲圭法山水图》,纵118厘米,横40.5厘米,纸本水墨。所画高山湖泊,湖面平静。山下丛林中茅屋数处,似为山村或驿站。屋前池塘与屋后湖泊相呼应,旁有石阶山道伸向山中。画面用笔沉著痛快,浑厚滋润,气势宏大。给人幽静、宏阔之美。画上方题款:“梅花庵主墨精神,七十年来用未真。此是石田自题句,可知渠是过来人。仿仲圭法并题。椒畦王学浩。”

《仿巨然山水图》,纵136厘米,横 46厘米,纸本设色。此画作于甲申年(1824)秋,王学浩时年七十一岁。画中远山高耸,怪石相生。山坳中村庄被苍松环抱,茅檐黛色,十分显眼,有清气。村前湖泊平远,中景为延伸至湖中的山坡。近景古树五株,枝繁叶茂,姿态各异,树下茅屋两间,空无一人。屋前及左右都为湖泊,似是江南山水。山石着赭色,远山着黛色。山势向左右延绵,造景开阔,颇具匠心。画上方题款:“甲申新秋仿巨僧法于山南老屋之易画轩。椒畦浩。”

《松壑鸣泉图》,纵67.5厘米,横30厘米。纸本设色。作于戊辰年(1808)初夏。这是王学浩五十五岁时的作品。画面有高古、淡泊、简静的气息。只是近景山石苔点略显匀称呆滞。右上题款:“松壑鸣泉。绝不矜使笔力,而于董巨神理自合。静对移时,惟觉秋山碧净也。语近自誉,道中人当知之矣。戊辰初夏,椒畦浩。”从松动的笔触和太朴宁静的意境中可见作者的自得之情。

《仿王蒙山水图》,纵175厘米,横73.5厘米。纸本设色。作于庚寅年(1830)春。王学浩时年七十七岁。此画尺幅很大,造景繁密,颇为精细,王学浩晚年能作此屏障巨幅,实为不易。但可能尺幅过大,且为工细山水,对一耄耋老者而言,似力不从心,故用笔干枯,有疲乏之气。右上题跋:“黄鹤山樵以篆籀法作画,用笔于柔中带刚,一变马夏习气。庚寅小春仿于山南老屋之易画轩。椒畦王学浩时年七十七。”

《梦萱图》,纵29.2厘米,横51厘米。洒金纸,水墨。作于庚寅年(1830)三月,王学浩七十七岁,此乃王学浩应顾铁卿所画。顾侍母至孝,身在京畿,亡母托梦召唤,生父也书信相催,于是放弃仕进,千里回乡,专志于学问。请王学浩作此《梦萱图》,以志思母之情。学者江沅题引首。后有蒋宝龄、程庭鹭等20余人题跋。

(作者工作单位:昆仑堂美术馆)