山水画的仿古之风滥觞于明季,其主要原因是由于董其昌的倡导。董氏以佛家禅宗为喻,推出了山水画的“南北宗”论,并把“文人”画纳入“南宗”,“作家”画纳入“北宗”,明确地提出了扬南抑北的艺术主张。入清后,他的这些观点经王时敏为首的“四王”的极力推崇和身体力行的实践,确立了正统的地位。从此,临、摹、仿古人的作品,成了画家的必由之途,许多人为此耗尽了毕生的精力。正统派的画家们通常把五代的董源、巨然和元代的黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇等人作品作为主要的取法对象,经过不断的探索和研习,南宗画派的旨趣和技法得以传承和发扬光大。这种仿古的风尚到了嘉庆、道光年间,由于画家思路的狭窄、内容的空泛、技巧的僵化,已成强弩之末,日趋纤靡不振。但不可否认,也出现了少数像王学浩这样的仿古高手。

王学浩字孟养,号椒畦,江苏昆山人。生于乾隆十九年(1754),卒于道光十二年(1832)。少拜进士陈嘉炎为师,学有根底。乾隆五十一年(1786)举于乡,后屡赴春官不第,遂绝意干禄,遍历燕、秦、楚、粤作汗漫游。晚年居乡奉母,以笔墨自娱。少学画于同邑李豫德,豫德为王原祁外孙,学未久便有出蓝之目。后溯源元四家,笔力苍劲,气韵沉郁,道光之季画坛推为尊宿。王氏诗宗韩杜,书法晋唐,皆卓然成家。嘉定令吴桓曾集杜句书联云“白也诗无敌,褚公书绝伦”,其推重若此。著有《山南论画》、《易画轩诗录》、《灯窗日记》等。

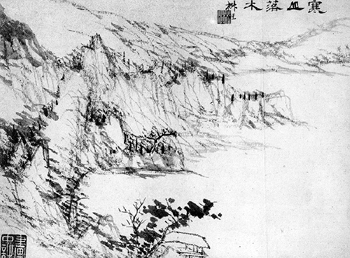

据史载,王学浩名重于嘉、道间,时人以得其零缣寸素为荣,珍若拱璧。故流传作品甚夥,其中尤以仿古山水为最。昆仑堂美术馆所藏《仿大痴浅色法山水图》,是王学浩晚年仿黄公望的精品。此帧为纸本,纵117厘米,横43.5 厘米。款云:“戊寅新正仿大痴浅色法于山南老屋之桂舫,寄奉镜岩大兄先生正之,椒畦王学浩。”“戊寅”为嘉庆二十三年(1818),是年王氏六十五岁,正当精力弥满、画风成熟之时。此图为高远法构图,上景为一峰峦巍然屹立,气势雄壮,山头多矾石。山腰云气缭绕,树木葱郁,中有茅屋数间隐约其间。近景为古木老松繁茂交叉,密树浓荫中一轩临水,中有高士摊书坦然而坐,侧身俯视溪水,若有所观。画面描述了元代士大夫向往的与世无争的隐居生活。整幅作品笔法沉劲苍秀,简练萧散,设色古雅华滋,意境幽远,这正是王学浩梦寐以求的大痴画风。

《仿大痴浅色法山水图》较全面地反映了王学浩师法古人的艺术思想和见解。

首先,作品是“仿”而不是“临”和“摹”。“临”和“摹”多少还带有依样模仿原作的意思,而“仿”的本意则 是“效法”、“仿佛”,更何况仿的还是“法”。故作者在作画时已摆脱了大痴山水“形似”的束缚,力图通过大痴的笔法和墨法来达到“神似”。这实质上已是一种难度极高的创作。画面中,中、侧锋的变化、勾皴的交替、尖锋斜拖的披麻皴以及山头矾石等,都极为熟练地沿用了大痴的笔法,使人一目了然。“浅色法”或作浅绛法,为黄公望所首创,即在以水墨为主的画面上略施浅赭及墨青。古人在山水画中对色的应用是极其慎重的,王原祁在《雨窗漫笔》中云“设色即用笔用墨意,所以补笔墨之不足,显笔墨之妙处。今人不解此意,色自为色,笔墨自为笔墨,不合山水之势,不入绢素之骨,唯见红绿火气,可憎可厌而已。”王学浩在《山南论画》中也有相似的论述。此图墨、色浑然一体,分不出何处为墨,何处为色。粗观似水墨画,细察则由于色的渲染,墨的层次更丰富、更滋润,形成了墨、色交融,相互生发的极佳效果,使画面在苍秀萧散中时现沉郁和浑厚,这种墨法显然学的是元四家的吴镇,而不是大痴了。故有:“惟椒畦深得梅道人墨法,设色亦古艳”[1]之评。可见王学浩学古人着眼极高,并不死抱住一家一法不放,而是博采众长,和古人似是而非、若即若离,这才是真正的“仿”。

是“效法”、“仿佛”,更何况仿的还是“法”。故作者在作画时已摆脱了大痴山水“形似”的束缚,力图通过大痴的笔法和墨法来达到“神似”。这实质上已是一种难度极高的创作。画面中,中、侧锋的变化、勾皴的交替、尖锋斜拖的披麻皴以及山头矾石等,都极为熟练地沿用了大痴的笔法,使人一目了然。“浅色法”或作浅绛法,为黄公望所首创,即在以水墨为主的画面上略施浅赭及墨青。古人在山水画中对色的应用是极其慎重的,王原祁在《雨窗漫笔》中云“设色即用笔用墨意,所以补笔墨之不足,显笔墨之妙处。今人不解此意,色自为色,笔墨自为笔墨,不合山水之势,不入绢素之骨,唯见红绿火气,可憎可厌而已。”王学浩在《山南论画》中也有相似的论述。此图墨、色浑然一体,分不出何处为墨,何处为色。粗观似水墨画,细察则由于色的渲染,墨的层次更丰富、更滋润,形成了墨、色交融,相互生发的极佳效果,使画面在苍秀萧散中时现沉郁和浑厚,这种墨法显然学的是元四家的吴镇,而不是大痴了。故有:“惟椒畦深得梅道人墨法,设色亦古艳”[1]之评。可见王学浩学古人着眼极高,并不死抱住一家一法不放,而是博采众长,和古人似是而非、若即若离,这才是真正的“仿”。

和所有的南宗山水画大家一样,王学浩论画主张“六法一写字尽之”[2]、“字要写,不要描;画亦如之,一入描画,便为俗工矣”[3]。据王学浩的友人陈文述云,王氏作画纯运腕力,无论笔管长短,皆用三指尖撮其末,谓即书家拨镫法[4]。“拨镫”者,拨灯也,即用箸拨灯火。用此动作来比喻的执笔法和运笔法是十分形象的。高悬腕指尖执笔,导致腕、臂乃致全身发力,居高临下,笔力自然聚于毫端。高悬腕的运笔法则进退自如,顺则稳,逆则涩,如锥画沙,提按顿挫皆无浮滑之病。观此图的用笔无拘无束,任情挥写,丝毫无描画造作之态,笔画细处劲若游丝,粗处浑厚圆润,长长短短,虚虚实实,逸笔纷披,还间杂茫茫苍苍的破笔之痕,非书法功力深厚者实难达此境。时论“学浩用墨能入绢素之骨,比人深一色”[5],道破了他胜人一筹的原因,这也是南宗所主张的“士气”和以“写”代绘的特色。

南宗画家们对于山水画的点苔是十分讲究的。王学浩在《山南论画》中有一段甘苦之言“点苔最难,须从空坠下,绝去笔迹。却与擢不同,擢者秃笔直下,点者尖笔侧下,擢之无迹笔为之,点之无迹用笔者为之。”点和擢是不一样的,善点苔者一定是善于用笔者,而用擢代替苔点者不懂笔法的人都会。此图的点苔变化莫测,有聚有散,有竖有横,大小、粗细、浓淡无一雷同。特别是作为树法的竖点,证实了王氏上述这段话确出自肺腑,此图的竖点浑厚华滋,似从空掷下,来去无迹,非深谙笔法者实难为之,无怪乎他认为,只要看一看黄鹤山樵的《江山渔父图》,便可知王石谷和王麓台都没有真正学到点苔之法,“然后知此法之不传矣”[6]。显示了他不凡的艺术见解。

王学浩力学古人,其精勤程度令人叹服。凡五代的董、巨,北宋的李、郭,元四家以及明代的吴门派和松江派乃至清初的“四王”等,无不心追手摹。他对于南宗山水画技法的研习近乎炉火纯青,晚年以破笔入画蓄意求变,这在《仿大痴浅色法山水图》中已露端倪。对于他的变法,评论家褒贬不一。或曰“椒翁晚年专用破笔,雄浑苍老,脱尽窠臼,画格为之一变”[7],或曰“所嫌用力太猛,未免失之霸悍”[8],或曰“暮年之苍老,不若中年精神团结”[9]。平心而论,王学浩的暮年变法终因时代所限,不能以独特的画风行世,彻底地脱胎换骨,这恐怕是他所以不能成为大家的原因,是至为可惜的。

注文:

[1]清· 华翼纶:《画说》

[2]、[5]《清史稿· 王学浩传》

[3]、[6]清· 王学浩:《山南论画》

[4]清· 陈文述:《王椒畦先生诗画序》

[7]清· 蒋宝龄:《墨林今话》

[8]清· 秦祖永:《桐阴论画》

[9]清· 殷树柏:《王椒畦先生诗画跋》

(作者工作单位: 昆仑堂美术馆)