赵古泥(1874-1933),名石,字石农,号古泥、泥道人。一生治印逾万,著有《拜缶庐印存》四十卷以及《泥道人诗草》一卷。是近代著名书法篆刻家。“虞山印派”开派大师。

古泥自幼失去母亲,靠在常熟西塘市经营小药铺的祖父而勉强读了三年私塾。因家境贫寒无力供养,只得将古泥送到邻村的一家药肆当徒工,家人期望他日后能以此谋生,而古泥却对此毫无兴趣,常背着店主偷偷习字刻印,也因此常受训斥。有一次竟负气跑到苏州寒山寺,要求出家为僧。幸好主僧不收纳,否则,中国篆刻史上定要损失一位大家了。

当不成和尚的古泥,只得继续在小药肆学习营生。此时村上有比赛书法的活动,名列第一的可得几两奖金,而倒数第一的也一样有奖,用意是鼓励后进。但是每届殿军都羞于领奖。生性倔强的赵古泥第一次参赛,这奖品便轮到他,众人讥笑,他却全然不顾,取了便走。不日再赛,古泥竟以出色的水平得了个第一。众人惊异不解,在旁的一位老者笑道:“我每天早起磨豆浆,总见他的屋里亮着灯,如此刻苦自励,这第一岂是侥幸得的?”

两朝帝师翁同 相国,因支持“戊戌变法”得罪了慈禧,被贬回乡。一日在一装裱店见到署有自己姓名的对联,但又觉未曾写过这一内容,近前细察,乃知是赝品。查问店主方知是古泥所作。但翁氏非但不怪罪却提出要约见古泥。及古泥往访,倾谈之下,翁氏既知其贫,又喜其勤,乃生爱才之心,当面授以书学要诀。

相国,因支持“戊戌变法”得罪了慈禧,被贬回乡。一日在一装裱店见到署有自己姓名的对联,但又觉未曾写过这一内容,近前细察,乃知是赝品。查问店主方知是古泥所作。但翁氏非但不怪罪却提出要约见古泥。及古泥往访,倾谈之下,翁氏既知其贫,又喜其勤,乃生爱才之心,当面授以书学要诀。

拜识吴昌硕之前,古泥从李虞章先生学篆刻。李先生见古泥勤学敏行,

日上,非但不吝教诲,反而到处揄扬。一日,吴昌硕到常熟,古道照人的李虞章先生得知后不失时机全力引荐,终于使古泥成为他仰慕已久的艺术大师吴昌硕先生门下弟子。

日上,非但不吝教诲,反而到处揄扬。一日,吴昌硕到常熟,古道照人的李虞章先生得知后不失时机全力引荐,终于使古泥成为他仰慕已久的艺术大师吴昌硕先生门下弟子。

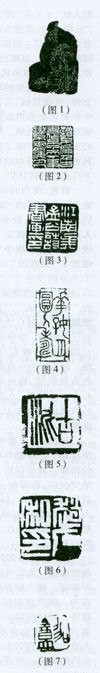

昌硕先生见古泥才艺出众,料知此材可造,立言“要让此子出一头地”,并将古泥介绍到自己的好友、常熟大收藏家、诗人沈石友先生家里增广见识。因此,古泥得以饱览了大量秦器汉物、书画金石,眼界为之大开,并且每年约定时间住到上海昌硕先生家中,得其面传心授。沈氏藏有名砚一百五十八方,大多为吴昌硕亲笔落墨,皆由赵古泥经意镌刻。古泥抓住这一得天独厚的机会,由此而进一步体味缶庐三昧。于是突飞猛进,尽得缶庐真传。(见图1,赵古泥刻砚铭。图2,“读不遍千古书,作不了天下事,识不尽海内人”)

昌硕先生见古泥才艺出众,料知此材可造,立言“要让此子出一头地”,并将古泥介绍到自己的好友、常熟大收藏家、诗人沈石友先生家里增广见识。因此,古泥得以饱览了大量秦器汉物、书画金石,眼界为之大开,并且每年约定时间住到上海昌硕先生家中,得其面传心授。沈氏藏有名砚一百五十八方,大多为吴昌硕亲笔落墨,皆由赵古泥经意镌刻。古泥抓住这一得天独厚的机会,由此而进一步体味缶庐三昧。于是突飞猛进,尽得缶庐真传。(见图1,赵古泥刻砚铭。图2,“读不遍千古书,作不了天下事,识不尽海内人”)

但赵古泥并不以“缶庐真传”固步自封、裹足不前。而是效法乃师入古不泥、化古为新的创新开拓精神,自出机杼地将封泥、古、金文、汉砖的精华,结合书画的主客、揖让、阴阳向背等巧奥,对入印篆文别出心裁地作方圆、斜侧、长短、粗细、疏密、曲直等富含变化、生动多姿的改造。自创了一种参差错落、方圆互用且富装饰趣味的印篆,又在刀法、章法等方面逐步与师门拉开了距离。终于在四十岁前后异军突起,别开一宗,创立了“虞山印派”。

古泥治印大气磅礴,与缶庐难分轩轾。缶庐治印,重视笔意和运刀的酣畅率意,但在章法上却往往有失妥贴。古泥敏锐地看到了这一弊端,着意于章法布局的探究,诚如他的弟子邓散木所说:“赵子章法别有会心,一印入手,必先篆样别纸,务求精当……故其所作,平正者无一不揖让雍容,运巧者无一不神奇变幻。”

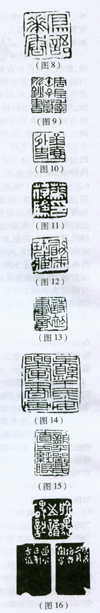

一般印家作多字印,常常以占地均衡作逐字整齐布置,状如布算子,往往有失平板。而在古泥手下却能奇趣横生。如(图3)“江南吴孟公诗书画印”、(图4)“花好月圆人寿”,通过虚实、大小、疏密、穿插、挪让、增损、呼应以及方圆、曲直、腾挪、离合等巧妙布置,使繁者不觉繁、简者不觉简,刚柔相济、巧拙互用,一如众星丽天、群峰争秀。难怪后来的杭州印家韩登安常常赞叹:“近世印人,唯赵石能得分朱布白之妙”。

秦汉古印因年代久远造成的残损,能给人以古朴含蓄的美感。但在当时印家中常常对残损持有二种截然不同的见解,反对者认为“汉印剥蚀,年深使然,奈何捧心而效颦”。而赵古泥在继承吴昌硕善用残损的基础上,大胆探索,使残破不但成为一个治印的辅助手段,更是体现刀味的一种特殊技巧和有机组成,残处得神全,破中增虚灵。例如(图5、图6)一对巨印,“古泥”二字一虚一实,他利用残损,使虚中有实、实中见虚、虚实相生。另外,此印左右二边轻重悬殊,他别出心裁地在左侧厚边及“泥”字左上部施以富含刀味和节奏的残损,与“古”字右边残损取得了呼应,于是,化险为夷、化板为活,使规矩与灵动统一,化厚重与虚灵为一体。“赵石私印”四字印,左侧二字占地较多而份量较重,他巧用残损将“赵”与“石”二字连成一气,又将“石”字之“口”部左右上下四笔并为一个块面,以高山坠石之势,使左右二部于不平衡中取得了平衡。

古泥治印尤擅险中取胜。如(图7)“迦”朱文印,取法文,“迦

古泥治印尤擅险中取胜。如(图7)“迦”朱文印,取法文,“迦 ”字尽管右下部靠边支撑,但其重心仍向左方倾倒,危若累卵。但看左侧“

”字尽管右下部靠边支撑,但其重心仍向左方倾倒,危若累卵。但看左侧“ ”字,却如古塔参天,安然屹立。顿使险情化解,稳如泰山。且二字一奇一正、一繁一简,留白层次丰富、意境深远。全印险中得稳,绝处逢生,令人拍案叫绝。另外,他又善破平板,化板为活,“鸟语花香”如(图8)一印,初看较为平实,但细观“鸟”“花”二字相向相合,而“语”、“香”二字却相背相离。“语”字右靠,其“口”以粘边求稳实,“香”字破框欲出,暗喻题意,仿佛花香扑面。又如(图9)“周左季王子岁所抄书”、(图10)“金壶外史”、(图11)“华葆骏印”等,于平实中或有一二灵动之笔,或见疏密虚实变化,常常出人意料,令人称奇。

”字,却如古塔参天,安然屹立。顿使险情化解,稳如泰山。且二字一奇一正、一繁一简,留白层次丰富、意境深远。全印险中得稳,绝处逢生,令人拍案叫绝。另外,他又善破平板,化板为活,“鸟语花香”如(图8)一印,初看较为平实,但细观“鸟”“花”二字相向相合,而“语”、“香”二字却相背相离。“语”字右靠,其“口”以粘边求稳实,“香”字破框欲出,暗喻题意,仿佛花香扑面。又如(图9)“周左季王子岁所抄书”、(图10)“金壶外史”、(图11)“华葆骏印”等,于平实中或有一二灵动之笔,或见疏密虚实变化,常常出人意料,令人称奇。

与吴昌硕一样,赵古泥也究心于对封泥的借鉴,以此作为自己印风的主要特色。藉此进一步发挥刻刀的潜在作用,使印边、文字产生破而不碎、粗而不陋的艺术效果。见(图12)“勖成珍藏”、(图13)“诗初画证”,他将印面边栏作粗细、轻重、毛光、虚实、奇正、有无、断连等处理,使全印变化中互为照应相得益彰,达到了“牵一发而动全身”的紧密关联,开疆拓宇,令人惊叹。

借鉴汉砖文字的特点,结合汉隶的方折廉励,也是他出新的主要途径。见(图14)“吴县王氏安乐窠书画”、(图15)“龙平严氏直方经眼”平直开阔巧拙得宜。

赵古泥还有一套攻坚绝活,凡金玉牙铜、甚至水晶玛瑙等极硬印材,在他手下却如庖丁解牛、游刃有余。为明清以来文人篆刻之罕有,如(图16)“俞愚之读碑记”是晶印、(图17)“帮闲”为玉印,信手游刃,神乎其技。

赵古泥的边款也是不拘形式、随机生法。行楷以单切为主,其它各体则兼用单刀、双刀为之。即使在硬质印材上,他的边款也得心应手,生动而富含笔意。见(图16)“俞愚之读碑记”一印边款。在他的印款中有很多关于治印的心得、体会、取法和随感。言简意赅,颇多启示。他早年对吴昌硕先生曾倾心追随,甚至亦步亦趋。在他四十三岁时所刻的一印边款中道出了他的艰辛和感慨:“缶庐篆刻,必为千古罪人……”由于吴昌硕强烈的个性面目,具有极大的束缚和吸引力,在他门下欲另僻新境何其艰难,于右任先生后来曾作诗赞道:“石作剥残神亦到,字求平正法仍严。缶庐门下提刀者,四顾何人似赵髯?”。他在“逃禅”一印款文中说:“敬叟开口便仿汉锤凿,考其结体、用刀皆非,岂能者之欺人欤”?又在“瞻太阁”印款中道:“三桥太板、雪渔太纵。世之工篆刻者未敢道也。”对印坛公认的前代大师敢道短长、直陈己见,真是胆识超常,难怪他能独出机杼,卓尔不群。

赵古泥先生的篆刻艺术,气度宏伟,意境开阔,灵动多变。体现了中华民族勤劳勇敢、不屈不挠、淳朴聪慧的精神气质,对近世篆刻艺术的变化发展产生了巨大的影响。究其艺术风格特点的形成,笔者有以下几点粗浅的认识:

赵古泥先生的篆刻艺术,气度宏伟,意境开阔,灵动多变。体现了中华民族勤劳勇敢、不屈不挠、淳朴聪慧的精神气质,对近世篆刻艺术的变化发展产生了巨大的影响。究其艺术风格特点的形成,笔者有以下几点粗浅的认识:

首先,受当时社会形势的影响。他生活在旧中国,清代末年,外侮频仍、内乱不止,社会十分动荡不安。人民生活苦难深重。他二十岁时正值中日“甲午战争”,二十七岁时,爆发了“义和团”反帝革命,在他二十八岁时发生了“辛亚屈辱”,之后,孙中山先生发动了民主革命,继而“五四运动”、“南昌起义”又相继爆发。其时广大爱国人士无不受到巨大影响。中华民族自强不息、不甘屈辱的精神在他们胸中澎湃激荡。赵古泥出生贫困,目睹腐朽统治者穷奢极欲,媚外苟安、欺榨百姓,心中十分不满。久久抑郁在胸,就十分自然地流露在刀笔之下,化为纵横排宕之气。

其次,早失慈母,世途艰难,使他养成了一种勤劳耿直、刚烈不阿的品质。成年以后,他又遍求师友,结交俊彦,翁同 、吴昌硕、沈石友、萧蜕庵、樊少云、杨无慈、胡汀鹭等人,皆不谐流俗、耿古豪爽之士,良师益友,志同道合,以艺进道,自是影响至深。

、吴昌硕、沈石友、萧蜕庵、樊少云、杨无慈、胡汀鹭等人,皆不谐流俗、耿古豪爽之士,良师益友,志同道合,以艺进道,自是影响至深。

再次,他刻苦好学,广泛借鉴,触类旁通。尤其对吴昌硕、翁同 高浑雄迈、博大精深的艺术下了一番苦功。融明清流派印和秦玺汉印的精华,借助深厚的书法功力,得汉隶、魏书的方折廉励气息,加上博览大量古器物和名书画,融汇于胸,结合诗情画意一并浑化进他的篆刻艺术之中。

高浑雄迈、博大精深的艺术下了一番苦功。融明清流派印和秦玺汉印的精华,借助深厚的书法功力,得汉隶、魏书的方折廉励气息,加上博览大量古器物和名书画,融汇于胸,结合诗情画意一并浑化进他的篆刻艺术之中。

经他传授的学生有曹石仓、李溢中、濮康安、王辛一、陶飞声、黄麟书、归子振、朱善余、唐起一、孙静之、汪大铁等。而以邓散木、张寒月、赵林(古泥之女)为最著。此外,尚有肖重威、沈芳波、席静玄、范受宇、宋梅村、王健、庞士龙、李嘉有等,皆效法古泥,在常熟、苏州、无锡、常州一带,同气相求、人众艺精,形成了一个庞大的印学群体,时人尊之为“虞山派”或“赵派”。

印坛许多高手名家如来楚生、余任天、韩登安、高石农、蔡谨士、孙龙父、单晓天等,都是“虞山印风”崇尚者。翻开近年由西泠印社编辑的《全国印社联展作品集》,古泥遗风几乎处处开花。尤其是上海的“邓散木艺术研究社”、福建“闽东印社”、黑龙江“散木印社”、江苏的“虞山印社”、“常州印社”等,仿效之风不减。

早在1924年前后,日本著名书法篆刻家桥本关雪先生曾专程慕名到常熟拜见赵古泥,“虞山印风”即因此而传至东瀛,连日本印坛的二大领袖人物梅舒适、小林斗 皆深受影响。

皆深受影响。

由于赵古泥逝世较早,加上他的很多作品已毁于战火,因此流传稀少,他逝世以后,好多印人仰慕他所创的印风而投拜在他的学生邓散木门下。

赵古泥的篆刻艺术足以与吴昌硕、黄牧甫、齐白石等人并驾齐驱,他们殊途同归,攀上了篆刻艺术的巅峰。

(作者工作单位:苏州市吴中区农业发展银行)