昆曲,即昆腔。最早为元代昆山(今属江苏)一带流行的民间戏曲腔调,时经顾坚等人整理加工,明初已有“昆山腔”之名(参见明魏良辅《南词引正》、周元 《泾林续记》)。至嘉靖年间,魏良辅等戏曲音乐家又吸收海盐腔、弋阳腔和当地民间曲调,加以丰富完善,曲调舒徐宛转,遂又有“水磨腔”之称。其伴奏乐器兼用笛、箫、笙、琵琶以及鼓、板、锣等。以演唱传奇剧本为主。表演程式上注重动作优美,舞蹈性强,形成了独特的戏曲风格,创造了我国古代完整的民族戏曲表演体系。自隆庆、万历以后,昆腔逐渐流传各地,有的则同当地语言、曲调结合,成为地方化的昆腔(如北昆等)或成为当地剧种的腔调之一(如川剧、婺剧等剧种中的昆腔),也就是说它对许多地方戏曲剧种产生了深远影响,形成了一种广泛的声腔系统,人称“百戏之祖”。尽管如此,戏曲(含昆曲)在封建社会一贯被视为“末技”、“小道”,大多读书人耻于留心词曲,清乾隆年间的煌煌巨著《四库全书》则将戏曲删除不录,即为明证。 《泾林续记》)。至嘉靖年间,魏良辅等戏曲音乐家又吸收海盐腔、弋阳腔和当地民间曲调,加以丰富完善,曲调舒徐宛转,遂又有“水磨腔”之称。其伴奏乐器兼用笛、箫、笙、琵琶以及鼓、板、锣等。以演唱传奇剧本为主。表演程式上注重动作优美,舞蹈性强,形成了独特的戏曲风格,创造了我国古代完整的民族戏曲表演体系。自隆庆、万历以后,昆腔逐渐流传各地,有的则同当地语言、曲调结合,成为地方化的昆腔(如北昆等)或成为当地剧种的腔调之一(如川剧、婺剧等剧种中的昆腔),也就是说它对许多地方戏曲剧种产生了深远影响,形成了一种广泛的声腔系统,人称“百戏之祖”。尽管如此,戏曲(含昆曲)在封建社会一贯被视为“末技”、“小道”,大多读书人耻于留心词曲,清乾隆年间的煌煌巨著《四库全书》则将戏曲删除不录,即为明证。

清末民初,继王国维完成《曲录》、《宋元戏曲史》之后,把素来不能登“大雅之堂”的戏曲搬到大学讲堂,作为一门正规学科传授给莘莘学子者,吴梅是第一人。具有开创性意义的是:从此,他构筑了高等教育有关中国戏曲史研究的基本框架。

一

吴梅,字瞿安,一字灵 ,晚号霜崖,祖籍江苏长洲(今吴县),1884年9月11日生于苏州。曾祖钟骏公、祖父清彦公都曾为官。父亲吴国榛,字声孙,好读书勤笔耕,著述甚丰,不幸二十二岁病殁。吴梅时仅三岁,十岁时母亦卒。因曾随父嗣于叔祖吴长祥,后受教于叔祖,略知治学途径。自少年时他便酷爱昆曲,随着年龄增长,于此执着追求。在古城姑苏愈发是得天独厚,能求教问学于一批著名的度曲、谱曲、演曲之大家,如俞粟庐(著名京昆表演艺术家俞振飞之父)、王季烈、刘富梁。得以深入“曲中工尺旁谱,习轻重疾徐之法”。为其后来的曲学、戏剧史的研究奠定了坚实的基础。 ,晚号霜崖,祖籍江苏长洲(今吴县),1884年9月11日生于苏州。曾祖钟骏公、祖父清彦公都曾为官。父亲吴国榛,字声孙,好读书勤笔耕,著述甚丰,不幸二十二岁病殁。吴梅时仅三岁,十岁时母亦卒。因曾随父嗣于叔祖吴长祥,后受教于叔祖,略知治学途径。自少年时他便酷爱昆曲,随着年龄增长,于此执着追求。在古城姑苏愈发是得天独厚,能求教问学于一批著名的度曲、谱曲、演曲之大家,如俞粟庐(著名京昆表演艺术家俞振飞之父)、王季烈、刘富梁。得以深入“曲中工尺旁谱,习轻重疾徐之法”。为其后来的曲学、戏剧史的研究奠定了坚实的基础。

约在1896年,吴梅作成传奇《风洞山》,写瞿式 抗清殉节事;三年后又草创传奇《血花飞》,实有感于戊戌六君子遇难事而作。1901年应童子试,以第一名补长洲县学生员。1903年,他赴金陵应江南乡试,已荐卷,因书“羽”不中程,被绌(按:当时科举制度规定,凡文圣、武圣的名字是要避讳的)。后去上海,在东文学社习日文。1905年秋,由黄慕韩介绍返苏州在东吴大学堂任教习。自此跻身教育界,以教学相长自勉。当年作《风洞山序》,又有《草苌宏血传十二章——为戊戌政变死事六君作》、《昆山拜刘改之墓》等诗作。次年《风洞山》经曾孟朴荐介给徐念慈,由《小说林》社出版;传奇《暖香楼》及《奢摩他室曲丛》亦于是年作成。遂远近皆闻其名。 抗清殉节事;三年后又草创传奇《血花飞》,实有感于戊戌六君子遇难事而作。1901年应童子试,以第一名补长洲县学生员。1903年,他赴金陵应江南乡试,已荐卷,因书“羽”不中程,被绌(按:当时科举制度规定,凡文圣、武圣的名字是要避讳的)。后去上海,在东文学社习日文。1905年秋,由黄慕韩介绍返苏州在东吴大学堂任教习。自此跻身教育界,以教学相长自勉。当年作《风洞山序》,又有《草苌宏血传十二章——为戊戌政变死事六君作》、《昆山拜刘改之墓》等诗作。次年《风洞山》经曾孟朴荐介给徐念慈,由《小说林》社出版;传奇《暖香楼》及《奢摩他室曲丛》亦于是年作成。遂远近皆闻其名。

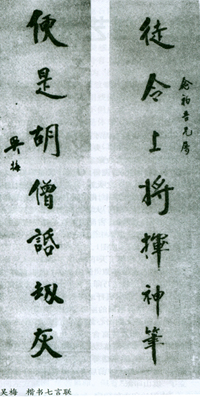

1907年,柳亚子在上海结神交社,首次集会于张园,吴梅应邀赴会。同集者有邓秋枚、黄晦闻、陈去病、沈庐、祝心渊、刘三等名家。以上文人雅士皆当场挥毫赋诗、填词。他的书法虽从帖学底蕴衍化之,时而重按、时而尖画,信手为之,一任自然。自此书名就不胫自走。其所书之立轴、横披甚至友人学术讨论之往来函件均为藏家所珍爱。

1909年8月,吴梅赴河南开封,任河道曹载安幕僚。屡过金梁桥,遥想明初周宪王朱有燉的流风余韵,仰慕不已。更决心以毕生精力研究戏曲。1910年春返回苏州,始任存古堂检查官。开始校刻《奢摩他室曲丛》、《霜崖词录》亦于是年存稿。1912年应江苏省立第四师范之邀,来南京任教,次年转至上海民立中学,授课之暇,作《顾曲麈谈》、传奇《绿窗怨记》、《双泪碑》等,相继完稿。

1916年12月,蔡元培应邀出任北京大学校长。蔡受孙中山“兼容并包”的思想启发,对教学内容作了顺应时代潮流的改革,邀请吴梅到该校教授古乐曲。他还约笛师在课堂上伴奏;深受学生欢迎,为千百年来闻所未闻之壮举!次年兼北京高等师范课,迎眷北上,住斜街。课余上街觅书,琉璃厂、海王村、隆福寺街,无日不游,每游必满载后车而归。仅五、六年之所得,不下二万卷。

1922年,他应东南大学聘,秋后举室南归,住南京大石桥。直到1927年春,该校暂停办,他携家返回苏州。是年9月,赴广州中山大学任教,往返仅四月,岁暮即归,主要因生活习惯不适所致。1928年秋,他去上海光华大学任教。是年与蒋香谷、黄颂尧、顾巍成、王饮鹤、张蛰公、王佩诤等,结词会名琴社,可谓琴、棋、书、画,唱酬、交游,得益良多。1928年8月,南京东南大学奉命易名为国立中央大学。吴梅秋归复课。自此,他往来于南京、上海两地兼两校课。1929年7月,他与邓邦述、顾巍成、吴渊叔、张茂炯等九人结六一词社,前后历时三月集九次。得《六一消夏词》一卷,虽说是部词选,也是诸名家之泼墨真迹,有写北碑者、有写“二王”者,有写褚遂良、颜、柳者,字字珠玑,风流自在。除其入室弟子见过外,后辈无此眼福,惜乎。是年冬,苏州蒲林巷故宅建成二楼,吴梅定在二楼左边设一室,以保存收藏善本、孤本书为宜。包括一百余册明代嘉靖本,故名斋名曰“百嘉室”。1933年始,因胡小石教授荐,他又兼课于金陵大学。

1937年7月7日,芦沟桥事变爆发,日寇到处狂轰滥炸。吴梅举家避祸,途经鄂、湘、桂等地,1939年春病故于云南大姚李旗屯。

有两件史事值得一提。

1926年春,他与东南大学部分爱好词曲的学生成立潜社,取“潜心学术”之含义。该社有一不标榜、二不逃课、三潜修为主的约定。可谓是校外有校,课外有课,宗旨专一,纪律严明,这在当时利用课余时间辅导学生,实一大创举也。后来学有成就的段熙仲、唐圭璋、王季思、张世禄、常任侠等人都是潜社成员。后皆成为全国各大学之学术中坚。

更可敬者,吴梅除长于制曲、谱曲、度曲外,还能演曲。1934年10月,百雷昆曲社演出,他已是名牌大学教授,仍在《游殿》中饰旦角,在《孙诈》中饰朱亥,《学堂》中饰陈最良,《见娘赴任》中饰老旦,《八阳》中饰解差。可见他生、旦、净、末无所不能。1935年1月,应上海啸社之邀,赴沪唱曲,吴梅与叶正卿、徐灵芸合唱《唱镜》。1936年8月,由啸社发起邀约苏州道和曲社、禾中怡情社等江浙同仁同台献艺。时吴梅已患病,仍在《仙圆》中饰张果老。以壮会演声势,一代宗师粉墨登场,实属不凡。

二

已故著名京剧表演艺术家梅兰芳,于1917年11月在北京主演《木兰从军》一剧,万人空巷,轰动一时。可是梅氏此 剧演出之成功,却受益于吴梅。读卢前《奢摩他室逸话》:“梅兰芳演《四声猿》中《雌木兰》剧,即今所谓《木兰从军》者,先生实指导之。先生云:‘梅唱尾声,终不得法,于昆腔究属门外耳’。”至于昆曲界“传”字辈艺人中,请益于他者更多。有史料记载的:1936年12月,收白云生为及门弟子,先后教白云生演《西楼·错梦》、《题曲》、《偷曲》等,还专为白云生谱《桃花扇》抚兵一折;韩世昌演出的《桃花扇·寄扇》等,也是吴梅亲授。唐圭璋教授生前对笔者说过:霜崖师称昆曲即“吴骚”也,此系当地土语。为扩大民间曲社影响,他不仅邀梅兰芳等名家参加演出,还特地亲笔为演出剧目单(即今日之剧情说明书》写一小序,为藏家与书法爱好者所珍藏。 剧演出之成功,却受益于吴梅。读卢前《奢摩他室逸话》:“梅兰芳演《四声猿》中《雌木兰》剧,即今所谓《木兰从军》者,先生实指导之。先生云:‘梅唱尾声,终不得法,于昆腔究属门外耳’。”至于昆曲界“传”字辈艺人中,请益于他者更多。有史料记载的:1936年12月,收白云生为及门弟子,先后教白云生演《西楼·错梦》、《题曲》、《偷曲》等,还专为白云生谱《桃花扇》抚兵一折;韩世昌演出的《桃花扇·寄扇》等,也是吴梅亲授。唐圭璋教授生前对笔者说过:霜崖师称昆曲即“吴骚”也,此系当地土语。为扩大民间曲社影响,他不仅邀梅兰芳等名家参加演出,还特地亲笔为演出剧目单(即今日之剧情说明书》写一小序,为藏家与书法爱好者所珍藏。

除以上征引吴梅论著外,尚有《中国戏曲概论》(1926年),《元剧研究》(1929年),《曲学通论》(1932年,原著名“词余讲义”),《长生殿传奇校律》(1934年),《词学通论)(1934),《南北词简谱》等11部;编选《轩亭秋》杂剧(为秋瑾烈士作》,《传泪碑》传奇计12大本(含《霜崖曲录》二卷)。实可谓著作等身也。得其亲炙的学生除上文潜社提名外,在北京大学任教时还有任中敏、钱南扬等老教授。任以研究敦煌曲子著称于世,钱是“南戏”专家。

早在上世纪40年代,著名文学史家浦江清即对吴梅一生业绩有以下评价:“近世对于戏曲一门学问,最有研究者推王国维与吴先生两人。静安先生在历史考证方面,开戏曲史研究之先路;但在戏曲本身之研究,还当推瞿安先生独步。”段天炯先生说的好:“曲学之能辨章得失,明示条例,成一家之言,导后来先路,实自霜崖先生始也”。秉正公允之论,令人折服。

吴梅有四子,二子青、四子南青皆有较高的词曲素养。尤以四子南青,人称“笛王”精研昆曲。新中国成立后,由郑振铎同志推荐,南青曾在北京戏校任教。关于所有藏书,吴梅先生的亲属已如数献给国家,现由北京图书馆收藏。

昆曲,解放后党和国家领导人极为重视。周恩来总理生前将其称为艺坛之“兰花”。可见这古老剧种,淳古馨香,高雅绝伦。自2002年世界教科文组织认定昆曲为人类口述非物质遗产后,中央文化部、江苏省人民政府已在苏州筹建中国昆曲博物馆。笔者撰此小文,以缅怀为昆曲耕耘一生的吴梅大师,既有纪念前贤之意,更有展望未来之内涵。

若以中国书法发展史论之,书法与昆曲的韵律、节奏、艺术表达方式有相同、相通、契合之共性,而各自的个性人所共知,不予细论。笔者以为对汉字以及由汉字演变而来的书法艺术,我国历代学者与生俱来就有独到的天赋与感情。从1932年结集成书、闻名中外、流传至今的《当代名人书林》曾邀约吴梅的书作外,一直到后来的《民国时期书法》、《中国书法鉴赏大辞典》、《民国书法史》等专书,无一例外地都收了此老的书法,从书写内容上看全部与其研究的戏曲史、戏曲理论相关联;从结字、用笔、作品意境上看无不渗透着钟灵毓秀、精致峬峭,又蕴含着“吴门书派”的遗绪。

悉心鉴赏此老书作,似乎还有几许吴侬软语的气韵……。仿佛置身在曲调舒徐宛转的昆曲演唱中品茗,谁说只有酒醉人呢。

(作者为江苏省书协学术委员)

|