近年来,有幸陆续得睹扬州八怪李 、汪士慎、金农、郑板桥诸家遗世书画披露(多见于拍卖市场,又见于个人收藏),或立轴、或小品、或楹联,均系未经著录之佚作。略加梳理考证,供研究家参考,并批评。

、汪士慎、金农、郑板桥诸家遗世书画披露(多见于拍卖市场,又见于个人收藏),或立轴、或小品、或楹联,均系未经著录之佚作。略加梳理考证,供研究家参考,并批评。

李 的《古藤黄鸟图》

的《古藤黄鸟图》

幸见于2003年秋季天津“国拍”书画藏品竞标中一幅李

幸见于2003年秋季天津“国拍”书画藏品竞标中一幅李 的《古藤黄鸟图》,乃其晚年未经诸家著录之佚作;流传重现津沽,令人一睹快目。

的《古藤黄鸟图》,乃其晚年未经诸家著录之佚作;流传重现津沽,令人一睹快目。

该图为设色纸本立轴,纵125、横55厘米。画幅上部苍岩凌空,斑斓倒垂,古藤虬曲,攀援而附,串串藤花,随风轻荡。一黄鸟张口欢鸣疾飞,着俯冲状;近似写生绘意之作。左侧行书题诗云:“古藤缀朱英,垂垂幽涧曲。黄鸟时一鸣,好音在空谷。”款书“岁在乾隆十三年冬月于邗上西雷坛中作此以遣耳。复堂懊道人李 。”下钤篆印二方:“李

。”下钤篆印二方:“李 ”(白)、“复堂”(朱)。轴签有郑孝胥手题“李复堂银藤幽鸟图真迹。”是否系郑当年所藏,尚待考定。

”(白)、“复堂”(朱)。轴签有郑孝胥手题“李复堂银藤幽鸟图真迹。”是否系郑当年所藏,尚待考定。

乾隆四年(1739),李 调任滕县,继续他无为而治的清简政策,“昼了公事,夜接词人”。县事处理完毕,即以吟诗作画自娱。在京期间,答应给慎郡王允禧画的花鸟四屏,才完成一幅。此时正值生气勃勃的阳春三月,于是趁兴又画了一屏《古藤黄鸟图》,并题诗道:“啼鸟一声春有情,古藤老曲垂朱英。诛茆何日闲破剪,水北城南过一生。”(黄

调任滕县,继续他无为而治的清简政策,“昼了公事,夜接词人”。县事处理完毕,即以吟诗作画自娱。在京期间,答应给慎郡王允禧画的花鸟四屏,才完成一幅。此时正值生气勃勃的阳春三月,于是趁兴又画了一屏《古藤黄鸟图》,并题诗道:“啼鸟一声春有情,古藤老曲垂朱英。诛茆何日闲破剪,水北城南过一生。”(黄 成《画仙春秋》)这是他第一幅《古藤黄鸟图》的诞生。

成《画仙春秋》)这是他第一幅《古藤黄鸟图》的诞生。

乾隆八年(1743)十月,李 辞官重返兴化故里,十三年(1748)十月,由兴化赴扬州,居小东门内西雷坛。冬月,复画此《古藤黄鸟图》,并重题五言一首,以别前作。看来他对这幅花鸟图的构思创意非常看重,故辞职归乡之十二年后,再重温旧作,略发遣兴。此时的李复堂,已是书画俱老的六十三岁老人了。

辞官重返兴化故里,十三年(1748)十月,由兴化赴扬州,居小东门内西雷坛。冬月,复画此《古藤黄鸟图》,并重题五言一首,以别前作。看来他对这幅花鸟图的构思创意非常看重,故辞职归乡之十二年后,再重温旧作,略发遣兴。此时的李复堂,已是书画俱老的六十三岁老人了。

李 (1686-1760),字宗杨,号复堂,又号懊道人。世人重其画,故有“画仙”之誉。《兴化县志》述其画迹说:“写花鸟不株守昔人绳墨,造化在腕,情状如生”。纵观李氏这幅花鸟写意,构图较为简洁灵活,设色素雅调和,用笔老到随意,却有石涛之趣。在其同期的传世作品中,未见诸家著录,当系佚作。

(1686-1760),字宗杨,号复堂,又号懊道人。世人重其画,故有“画仙”之誉。《兴化县志》述其画迹说:“写花鸟不株守昔人绳墨,造化在腕,情状如生”。纵观李氏这幅花鸟写意,构图较为简洁灵活,设色素雅调和,用笔老到随意,却有石涛之趣。在其同期的传世作品中,未见诸家著录,当系佚作。

此轴的面世,不但形象地反映了李 当时之笔墨画风,而且也佐证了其晚年的飘零行踪,具有一定的艺术和历史价值。

当时之笔墨画风,而且也佐证了其晚年的飘零行踪,具有一定的艺术和历史价值。

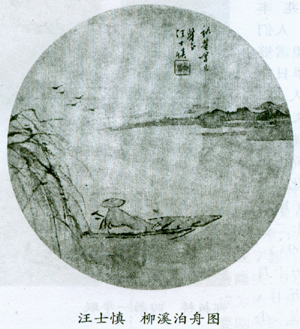

汪士慎《柳溪泊舟图》

近年在天津文物艺术品拍卖市场亮相的一幅汪士慎轶作小品《柳溪泊舟图》,清韵静雅,充满文人画书卷之气。

汪士慎(1686-1759),字近人,号巢林,又号溪东外史、晚春老人等。原籍安徽歙县人,流寓扬州,为“扬州八怪”之一。一生布衣,不求仕进,“恪守清贫,不随浮尘俗”,以卖画为生。工诗及八分书,画水仙、梅花“清妙独绝”。偶作山水,亦臻妙境。他的绘画在继承前人基础上,体验自然,重视实践,突破古人藩篱,不仅在笔墨上有很深的造诣,而且构成了自己画作淡雅秀逸的风格。

不幸的是,汪士慎五十四岁时左眼失明,他的画一度处于“贵者故不爱,贫者颇相怜”的困境。但他并未被目残所吓倒,从此更加奋发图强,艰难地跋涉在艺术重生之路,一息尚存,挥写不倦;“一目偏盲,娱情写生”。为此特意刻成两方闲章:“左盲生”、“尚留一目箸花梢”,自况自励,妙趣横生,用以加盖在左盲后的书画作品上。老友金农称他“盲于目不盲于心”。体现了一个文人孤高自赏、“人与梅花一样清”的气质!

《柳溪泊舟图》(镜片),直径24.5厘米,绢本,水墨淡彩写意。一张圆如月的画面上,远山逶迤,淡淡一抹,江水迢迢,放眼无涯。天边归雁数只,点点霄汉。稀疏的垂柳下,停泊半藏小舟一只,舟中背向端坐一蓝袍戴笠执桨者,仰视云天飞雁;“万里江湖隔旧游,坐观图画空山老。”似有触景思乡之意。水墨用笔,不事烘染,少用皴擦,笔墨简练,构图十分散淡清雅,诗情画意,韵味无限。虽属小品,却是写生抒情之佳制。

画右上,行书题款:“秋庵学兄鉴正,汪士慎”。下钤朱文小方印“巢林”。《中国书画家印鉴款识》(上海博物馆编),“巢林”印有三方,但无此款式。当为佚印。“秋庵”不知何许人,待有关专家考证。此画似为汪氏左盲后惜墨如金的简笔之作,失散民间,未见画史著录。

金农的漆书画品录

《艺苑掇英》第67期“艺趣山房藏历代书画专辑”中,一幅金农的漆书“画品录”大轴,堪称书、文并妙,十分难得之作。

“画品录”,绢本,纵179、横66厘米。文曰:“刘松年画《玉川子耆茶图》一卷,图中破屋数间,一婢赤脚举扇向火,草炉之汤未熟而长须之奴复负大瓢出汲。玉川子倚案而坐,侧耳松风,以俟七之人口;可谓妙于画者矣!茶未易烹也。予尝见《茶经》水品,又尝受法于高士隐人,知人之烹茶率皆漫浪,而真知其味者不易也。安得玉川子者与之谈斯事矣。”款署“书为我擎先生大雅之鉴,杭人金农。”下钤朱白篆印三方:“冬心先生”、“金氏寿门”、“生于丁卯”。

金农“画品录”中所提南宋画家刘松年的“嗜茶图”,乃其对唐诗人隐士卢仝(号玉川子)隐居少室山的一幅茶事生活写照。并就此对烹茶技艺易难表示了自己的精辟见解。所谓“七之人”,是卢仝《谢友寄新茶》诗中隐喻对茶品的滋味与感受:“一喉吻润。二破孤闷。三搜枯肠,惟有文字五千卷。四发轻寒,平生不平事,尽向毛孔散。五肌骨清。六通神灵。七吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”写尽了“茶”的功能神奇!

金冬心也是一个嗜茶者,他不但究读过陆羽的《茶经》,且品茶、咏茶,对茶道推赏有加。在其自编的《冬心先生集》里,有关茶事的诗作,即达七八首之多。他常与禅人坐述“茶话”,也曾独步庵门手揭“茶榜”,亦同山人对弈共品“茶香”,还在野竹暑风中以“茶事”消夏,更有影堂佛香通“茶梦”之漫想;享尽了品茗的“蠲渴”甘香。漆书“画品录”,可以说是一篇文笔清雅,茶、画并举的精采小品。

“茶品”立轴张幅之大、字数之多、书法之精,在金农晚年的传世作品中,确为不可多得的逸制。金农的漆书,在其各类书法中,面目最为突出,形象也最为独特;横画以卧笔刷扫,竖画及倒薤长撇皆出中锋,隶书的波挑被省略。其实金氏称自己的这种字,叫“渴笔八分”。他在一篇书法题跋中说:“予年七十始作渴笔八分,汉魏人无此法,唐、宋、元、明亦无此法也。”这种变体八分,是他苦心经营的书法独创。其特点是:渴笔、浓墨、刷字。“漆书”之说,乃金农故世百年后,书家望书生意,异定其名,后人约定成俗,沿称至今。

金农的“渴笔八分”,在字体的结构上,以隶书为基础,规整洁秀,繁简并用,充分显示了汉字书法之美。可谓前无古人,后无来者,书坛大千,独树一帜,为世人所称道。

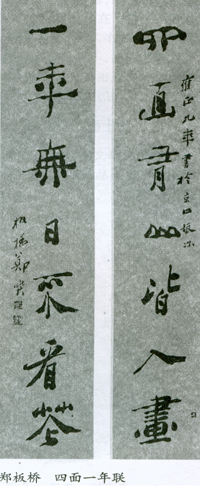

郑板桥早期的一副佚联

艺趣山房历代书画藏品中,有一副郑板桥早期手书对联,可谓书法、联句双佳、保存完好之佚作。

艺趣山房历代书画藏品中,有一副郑板桥早期手书对联,可谓书法、联句双佳、保存完好之佚作。

联云:“四面有山皆入画;一年无日不看花。”款书“板桥郑燮。下钤白文篆印二方:“动而得谤名亦随之”、“雪婆婆同日生”。是为郑氏抒情寄兴之联,蕴含作者对大自然的亲近与热爱。山入画、花入目;山花烂漫,诗意盎然,正是板桥以画家的慧眼、情思,方得此传神焕彩妙句。

据上联年款“雍正九年书于京口旅次”推算,此联当系公元1731年郑燮三十九岁撰写。不幸的是,这年原配夫人徐氏病殒,为了科举仕途,办理完丧事不久,即离家前往扬州;途经镇江时触景生情,写下这副对联。抵达扬州,意犹未尽,又赋七律一首抒怀:“自别青山负夙期,偶来相近辄相思。河桥尚欠年时酒,店壁还留醉后诗。落日无言秋屋冷,花枝有痕晓莺痴。野人话我平生事,手种垂杨十丈丝。”(《客扬州不得之西村之作》)诗中亦有“青山”、“花枝”之咏。与联语合读,可知作者当时的行迹与心境。

书联所钤二方颇具异趣的闲章,是郑板桥早期书画作品常用之印。“动而得谤名亦随之”。郑方坤《郑燮小传》:“日放言高谈,臧否人物,无所忌讳,坐是得狂名。”他激浊扬清的“怪行”,必然动辄遭人诽谤,“怪”名也就随之传出去了。于是,借韩愈曾经自解自嘲的话,刻了这方印章,自鸣不平。

“雪婆婆同日生”。兴化民间风俗,以“小雪”前后的十月廿五日为“雪婆婆生日”。瑞雪兆丰年,人们希望雪婆婆早日降临人间,带来五谷丰登。郑板桥祖居兴化,恰生于康熙三十二年(1693)农历十月廿五日,正当“小雪”。故篆此闲章,自明大吉巧合身世也。以民俗之语制印,也算板桥别具一格之举了!(以上二印释文详见黄 成《从八十方印章看郑板桥》)。

成《从八十方印章看郑板桥》)。

详看这副对联之书法,确为郑板桥典型的“六分半书”。篆隶行楷谐美地融为一体,无一笔无来处,可见其对各体汉字研究之精深细微。郑在一则论书中说:“古人作字未有不神寒骨重者,飘浮荡漾虽盛一时,必不能久”。所以他的书法主张“骨常新”。清人杨守敬亦有评论说:“板桥行楷,冬心分隶,皆不受前人束缚,自辟蹊径”。此联文句虽仅寥寥十四字,但却使我们深刻认识到,早在郑氏未举之前(雍正十年中举),他独创的“六分半书”就已运用自如十分成熟了。郑板桥积毕生工夫和精力,创成此书,可谓用心良苦,高帜千古了!

此联为纸本,纵126、横28厘米。卞孝萱编纂的《郑板桥全集·集外诗文·对联》集录中未载。如今板桥早期的遗联已不多见,此系一副难得的幸存佚联。

(作者为天津市退休高级工程师)