1. 从《定武兰亭八跋》看宋克的书法观

宋代《淳化阁帖》问世后,《兰亭序》的单刻帖十分风靡,加上赵孟坚获姜白石藏《定武五字损本兰亭》,夜行覆舟,落水救帖,使得南宋兴起了《兰亭》热,并对元初的书家、鉴藏家影响至深。赵孟 崇尚二王书风,多次题跋《定武兰亭》,尤以《兰亭十三跋》影响最大。[1]元末明初吴门书家宋克(1327-1387)曾临赵氏书兰亭序并十三跋,又拟赵孟

崇尚二王书风,多次题跋《定武兰亭》,尤以《兰亭十三跋》影响最大。[1]元末明初吴门书家宋克(1327-1387)曾临赵氏书兰亭序并十三跋,又拟赵孟 法,写成《定武兰亭八跋》。《定武兰亭八跋》为宋克洪武二年春至洪武四年六月陆续在唐人汤普彻所拓摹的《定武兰亭肥本》上所作的八次题跋。[2]因未见前人涉猎,故将其内容援引如下并作初步讨论。

法,写成《定武兰亭八跋》。《定武兰亭八跋》为宋克洪武二年春至洪武四年六月陆续在唐人汤普彻所拓摹的《定武兰亭肥本》上所作的八次题跋。[2]因未见前人涉猎,故将其内容援引如下并作初步讨论。

第一跋: 甲辰岁春,余往云间路次小贞,获此卷于曹云西之孙孺章氏,归而藏之,介之饶公亦得赵子固五字损本,闻仆有此,力求一观,殊胜其所有,久假不归,乃以白金卅五星见酬。余虽笃好,逼于交情,遂割所爱,每一思之,形于梦想,而饶删去山谷等跋,复求周太史题于后。丁未岁,吴城变故,此帖不知存亡。己酉春,余复得之吴中,所谓珠还合浦,剑入延平,神物会合,讵不信然。帖之品第,前人评之详矣。余不复赘,聊书所自以识。余喜或窗明几净,纸笔精佳,展玩一临,实天下之至乐也。是岁五月朔东吴宋克书于南宫里寓舍。

第二跋:兰亭真迹闭昭陵已久,后人独宝定武。必与真相去不远,今观唐僧怀仁集右军行书圣教叙,多用兰亭中字,往往与定武本相类,以此知定武刻最不失真,名不虚得也。庚戌六月十日试沈君玉笔用端石执研适安堂墨,克复书。

第三跋: 笔秃万管,墨磨千锭,不作张芝也作索靖,古人用功,墨池、笔冢、书被皆穿,漆盘尽逊尚不能至美,况今人未能执笔恣情,点画便欲侉,余侪辈虽能掩俗者之目,得不?自愧于心耶!好观此卷悉以自警。宋克温识。时暑气可□,清风时来,顿消烦热,把笔书之,六月廿四也。

特健药三字乃梵语,云合作耳,或云疲困,极得此药,可以特健,亦犹陈琳之□可愈头风,仆观此帖亦然。

第四跋: 唐文皇万机之暇,留心翰墨,诏求汉魏以来法书几千余卷,晚得右军帖,如获至宝,秘而不传。贞观中诏令汤普彻拓赐贵近,普彻亦窃拓出外其书,遂传。普彻能书,识右军笔意,故其摹拓自到极处,非如欧褚临抚则自出家法,不复随其点画,位置笔意,故世以普彻善本归之。普彻兰亭真迹世不复知,至普彻典刑,犹有存者,定武之刻盖其一耳。自历代至于今日,兵火之余,佳本愈少,况五字未损,宣政以前之本耶?故余重为宝惜也。八月十四日因披阅之次克复书。

第五跋: 兰亭一帖,历代临模者甚众,惟唐褚河南创为小字,形容规矩无二,刻之玉枕,后世谓之玉枕兰亭。至赵魏公展而大字,方五六寸,笔法、位置全然相似,亦当世之名迹也,固宜度越前辈。自唐以降,莫可及已。其临兰亭,精熟逼真,人间伪作固多,仆辄能辨其真赝,近代能书人而已,儿童走卒,皆知其名,呜呼!盛哉!克又书。

第六跋: 古今言书者,以右军为至善,评右军之书者,以帖为至善。真迹既亡,其刻之石者,以定武为至善,然而纸墨有精疏,拓手有工拙,于是优劣分焉,此本此墨精拓,手工在定武中岂非至宝也耶?克书九月廿七日。

第七跋: 六月晦,携此卷至枫桥西,张浦沙先垄之。次与友人澹庵观之。始仆甲辰岁得于云间,回舟之日,澹庵适来访,余相与披览,叹其妙绝,失去数年,今复见之,若故人邂逅于千里,抚卷有怀花增叹息。

第八跋: 此卷去岁复得,恍如隔世,仆有书癖,虽数展玩,未尝厌倦,但以世事相迫,乏临池之工耳。右军笔意,心虽稍知,笔下未至,所谓骑骡势力竭尽,终不能度骅骝之前,实由时世资质所限。右军清贞之才,天纵之学,岂常人所可企及耶?六月望日夜稍凉,灯下观毕,克又书。

《定武兰亭八跋》在内容上,表现了较强的叙事性。第一跋对其甲辰获得的书卷情况作了介绍,说明其得之于曹云西之孙孺章氏,饶介所得“亦为赵子固五字损本”,可知其所藏本为赵孟坚《五字损本》,饶介索其此本,“逼于交情”,可见,其与饶介不仅如解缙《春雨杂述》中所说的“介之以教宋克仲温”这样的师生关系,还有朋友一层含义,可能在“师友之间”,言语间对饶介删去山谷之跋而求周太史题跋颇有不满。饶介(1300-1367)寓苏州,长于草书,朱存理《珊瑚木难》称其“以跌宕自任”,宋克书法受其影响,1367年曾有诗赞宋克章草,关于他们交往的材料甚少,此跋可以补史阙。在这一跋中还描述了他此帖失而复得的心情,所谓“神物会合”。在第六跋中,又一次表达了这种心情,“抚卷有怀花增叹息”,在第八跋中云:“此卷去岁复得,恍如隔世”,第一跋中云:“余喜或窗明几净,纸笔精佳,展玩一临,实天下之至乐也”,第八跋云“虽数展玩,未尝厌倦”,都表明其对《定武兰亭》的钟爱。

《定武兰亭八跋》的写作时间除了第一跋和第八跋外,其余都集中在洪武三年(1370),这一年,宋克还曾以小楷、章草、草书作《录赵子昂兰亭十三跋》赠友人。虽此作所录与赵孟 《独孤本兰亭十三跋》有别,[3]但是赵孟

《独孤本兰亭十三跋》有别,[3]但是赵孟 在跋中所体现的书学思想对宋克的影响是显而易见的。

在跋中所体现的书学思想对宋克的影响是显而易见的。

《定武兰亭八跋》中体现出宋克的书法观,大体包括四个方面:

刻本求“真”。他在第二跋中指出人们独宝定武本,其原因是其刻本与“真相”相距不远,唐怀仁集右军行书圣教叙多用兰亭字,与定武本中各字相类,可知定武刻本“最不失真”。在第四跋中,对其所藏唐人汤普彻的拓摹大为称赏。跋云“普彻能书,识右军笔意,故其摹拓自到极处,非如欧褚临抚则自出家法,不复随其点画,位置笔意,故世以普彻善本归之”。显然,他对汤普彻摹本“识右军笔意”而能“自到极处”推崇。换言之,只因汤氏知用笔之意,故能对右军笔法领会,而摹拓求汉得其“真”。赵孟 在《兰亭十三跋》中第六跋中所说的“学书在玩古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益”与此处所跋可谓同出一辙。可以看出,宋克求刻本之“真”,主要是就识“笔意”而言的。

在《兰亭十三跋》中第六跋中所说的“学书在玩古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益”与此处所跋可谓同出一辙。可以看出,宋克求刻本之“真”,主要是就识“笔意”而言的。

临写求“精”。刻本求“真”,是要贴近原作,在临写中要把精微处表现出来。他在第三跋中说,“古人用功,墨池、笔冢、书被皆穿,漆盘尽逊,尚不能至美,况今人未能执笔恣情,点画便欲侉”,这样只能“掩俗者之目”。可以看出,他追求临写中的“精”,反对时人用笔的“侉”,喜“纸笔精佳”的状况临写。临写中求得“精”,还与拓本之“精”,与纸墨拓手都有关。第六跋中云“纸墨有精疏,拓手有工拙”,对临写之“精”亦有相当影响,他对汤普彻的善本精拓,甚为宝藏,并以读帖求“精”,避时人之“侉”。

临写中的“小字”与“展大”。宋克在第五跋中对褚遂良临摹《兰亭序》的“小字”赵孟 的“展大”作了评述:“唐褚河南创为小字,形容规矩无二,刻之玉枕,后世谓之玉枕兰亭”,“赵魏公展而大字,方五六寸,笔法、位置全然相似,亦当世之名迹也,固宜度越前辈”,这里他把褚遂良写《兰亭序》的“小字”和赵孟

的“展大”作了评述:“唐褚河南创为小字,形容规矩无二,刻之玉枕,后世谓之玉枕兰亭”,“赵魏公展而大字,方五六寸,笔法、位置全然相似,亦当世之名迹也,固宜度越前辈”,这里他把褚遂良写《兰亭序》的“小字”和赵孟 的“展大”的字比较,指出前者“形容规矩无二”,后者“笔法、位置全然相似”,“度越前辈”,可见他的临书观念中赞成赵孟

的“展大”的字比较,指出前者“形容规矩无二”,后者“笔法、位置全然相似”,“度越前辈”,可见他的临书观念中赞成赵孟 的“展大”法,并以为“自唐以降,莫可及己”。赵孟

的“展大”法,并以为“自唐以降,莫可及己”。赵孟 曾大量临习《兰亭序》,黄溍《跋赵孟

曾大量临习《兰亭序》,黄溍《跋赵孟 临兰亭》云“吴兴公临《帖》,予所见亡虑数十本,”其字形放大而笔法、位置全然相似,宋克以为是“精熟逼真”的结果。

临兰亭》云“吴兴公临《帖》,予所见亡虑数十本,”其字形放大而笔法、位置全然相似,宋克以为是“精熟逼真”的结果。

“时世资质”论。在第八跋中,宋克对学习王羲之笔意不能企及的原因时云:“仆有书癖,虽数展玩,未尝厌倦,但以世事相迫,乏临池之工耳。”他说右军的笔意,心领神会,笔下未至,“实由时世资质所限。”这段评论,宋克是针对自己生处元末乱世,颠沛奔波,而不能尽心临池的特殊“时世”所论的。他把“时世”在艺术家成长中的作用置于“资质”之时,表明了世变与艺术创造之间的密切关联,他又云右军“清贞之才,天纵之学,岂常人所可企及耶”,右军的“资质”非常人所及,“时世”和“资质”均不能越过右军,其笔意只能是有领悟而不能达到,宋克对王羲之的推重亦由此可见。

2. 《定武兰亭八跋》与“杂书卷册”样式

“杂书卷册”指书家在一段时间内用两种以上不同书体随意书写而成的卷册。[4]宋克作品中的“杂书卷册”样式有两种类型,即以段落为单位的“杂”写和以一字或连续数字的单位“杂”写。《定武兰亭八跋》为第一种类型。书写中小楷、行书、章草、今草诸体并用,其书体、行数和书写时间如下:

| 跋 次 |

书 体 |

行 数 |

时 间 |

| 第 一 跋 |

楷书、行书、章草、草书相间 |

十六行 |

洪武二年春 |

| 第 二 跋 |

章 草 |

六 行 |

洪武三年六月十日 |

| 第 三 跋 |

草 书 |

十五行 |

洪武三年八月二十四日 |

| 第 四 跋 |

楷 书 |

十一行 |

洪武三年八月十四日 |

| 第 五 跋 |

楷 书 |

七 行 |

洪武三年八月十四日 |

| 第 六 跋 |

草 书 |

九 行 |

洪武三年九月二十七日 |

| 第 七 跋 |

章 草 |

六 行 |

洪武三年 |

| 第 八 跋 |

楷 书 |

八 行 |

洪武四年六月十五日 |

这种创作样式和传世的《三体石经》及传为赵孟 所作的《六体千文》不同,后两者有规律的排列组合,大小一致,而其特点表现为自然随意,书写中有强烈的“连贯”意识,不同书体的段落组合而成,形成“杂书”,而非一个个字的组合拼凑。

所作的《六体千文》不同,后两者有规律的排列组合,大小一致,而其特点表现为自然随意,书写中有强烈的“连贯”意识,不同书体的段落组合而成,形成“杂书”,而非一个个字的组合拼凑。

元代末年,杭州文化圈向苏松地区迁移后,“杂书卷册”样式成为文人书家们创作的一种形式,这种形式的形成,一方面是元代书家如赵孟 、邓文原、危素不断扩展使用多种书体的趋势,另一方面,元人文化圈的形成,集体在书画上题跋成为时尚。这种形式在宋克的“杂书卷册”的创作中继承了这种形式,并将元人的这种风气带到明初。《定武兰亭八跋》每跋长短不一,最多的为十六行,最短的为六行,每跋末尾亦有高有低,章法自然,错落有致。同时,书体虽很“杂”且随意,但整体表现自然,动静互补,丰富了长卷书写的样式。

、邓文原、危素不断扩展使用多种书体的趋势,另一方面,元人文化圈的形成,集体在书画上题跋成为时尚。这种形式在宋克的“杂书卷册”的创作中继承了这种形式,并将元人的这种风气带到明初。《定武兰亭八跋》每跋长短不一,最多的为十六行,最短的为六行,每跋末尾亦有高有低,章法自然,错落有致。同时,书体虽很“杂”且随意,但整体表现自然,动静互补,丰富了长卷书写的样式。

值得注意的是:宋克的另一件著名的杂书卷册《录子昂兰亭十三跋》写作时间为洪武三年(1370)九月十五日,此卷使用楷书、行书、章草、草书四种字体,笔力劲健,神采清逸,王登跋云“宋南宫之题,当于魏公(赵孟 )之跋相雁行”,评价甚高。此卷后有文徵明、陈淳、吴宽等人的印章,可见此卷曾经明中期吴中诸家鉴藏。《定武兰亭八跋》的创作时间在此前后,从创作样式和内容来看,此两卷可视为同期的“姊妹篇”,亦可见,这种样式,是宋克在前人基础上的一种创造,也显示了他驾驭多种书体的能力。

)之跋相雁行”,评价甚高。此卷后有文徵明、陈淳、吴宽等人的印章,可见此卷曾经明中期吴中诸家鉴藏。《定武兰亭八跋》的创作时间在此前后,从创作样式和内容来看,此两卷可视为同期的“姊妹篇”,亦可见,这种样式,是宋克在前人基础上的一种创造,也显示了他驾驭多种书体的能力。

宋克的杂书卷册样式还影响了明前期书家沈度,沈粲,[5]到了明末清初杂书卷册再度风行,王铎、傅山等人在这种样式上的创造,把这种书写风气推向一个新的阶段。但两者不同的是:宋克和他影响了明前期书家的创作主要是突出其所擅书体的艺术魅力,而晚明的杂书卷册除此而外,还与晚明文人的文化生活方式及种种观赏特点有关。

在考察宋克《定武兰亭八跋》的“杂书卷册”样式中,我们还发现宋克作品中除了以段落为单位的这种书写有“杂”写的特征外,段落或作品中字与字之间也有“杂”的情形。这种“杂”写在《淳化阁帖》所收钟繇、王 、王羲之、王献之书法中已见端倪,赵孟

、王羲之、王献之书法中已见端倪,赵孟 书法中亦有此种形式,宋克将这种杂书样式进一步拓展,形成特有的面貌。在《定武兰亭八跋》的第一跋中就有楷书、行书、章草、今草间杂出写,错落有致,动静互补。在《唐张怀瓘论用笔十法》(北京市文物局藏)、《书孙过庭书谱》中亦用此样式。《唐张怀瓘论笔十法》楷行、章草、今草结合,打破了章草的字字独立,而和今草融合,有徐有疾,有强烈的节奏感;《书孙过庭书谱》以章草为主,间杂楷行、以界线相格,成纵势,大小参差变化,结字疏宕萧散,一气呵成,混杂自然,这种在字与字之间形成的“杂”书可视为宋克“杂书卷册”的另一样式。

书法中亦有此种形式,宋克将这种杂书样式进一步拓展,形成特有的面貌。在《定武兰亭八跋》的第一跋中就有楷书、行书、章草、今草间杂出写,错落有致,动静互补。在《唐张怀瓘论用笔十法》(北京市文物局藏)、《书孙过庭书谱》中亦用此样式。《唐张怀瓘论笔十法》楷行、章草、今草结合,打破了章草的字字独立,而和今草融合,有徐有疾,有强烈的节奏感;《书孙过庭书谱》以章草为主,间杂楷行、以界线相格,成纵势,大小参差变化,结字疏宕萧散,一气呵成,混杂自然,这种在字与字之间形成的“杂”书可视为宋克“杂书卷册”的另一样式。

注释:

[1] 关于《兰亭序》在元代的传播及赵孟 《兰亭十三跋》考论,详见黄

《兰亭十三跋》考论,详见黄 先生《赵孟

先生《赵孟 与兰亭十三跋》一文,《兰亭论集》(苏州:苏州大学出版社,2000年),下编,页406-417。

与兰亭十三跋》一文,《兰亭论集》(苏州:苏州大学出版社,2000年),下编,页406-417。

[2] 宋克《定武兰亭八跋》附于《定武兰亭肥本》后,曾为清人曾熙所藏,民国五年(1916)上海有正书局影印出版。1986年,香港马国权先生在《书谱》杂志第七十三期发表《宋克生平书艺略论》一文,曾对宋克此跋的书写存疑,笔者对照宋克同期其他作品和从其书写内容考察,认为此帖的书写和内容是可靠的,至于此帖是否为原迹或经过摹刻翻印,还需要进一步研究。

[3] 赵孟 所书定武兰亭跋共有数本,宋克所录者,据清人卞永誉《式古堂书画汇考》所载,乃是《独孤本定武兰亭十三跋》。至大三年(1310)九月初,赵孟

所书定武兰亭跋共有数本,宋克所录者,据清人卞永誉《式古堂书画汇考》所载,乃是《独孤本定武兰亭十三跋》。至大三年(1310)九月初,赵孟 应召离湖州赴京,一路乘舟北上,五月在南浔获得独孤长老(谆朋)所赠《定武兰亭》,《题独孤本定武兰亭十三跋》即此途中完成。但文字内容在抄录中有别,共有三处:援引如下:

应召离湖州赴京,一路乘舟北上,五月在南浔获得独孤长老(谆朋)所赠《定武兰亭》,《题独孤本定武兰亭十三跋》即此途中完成。但文字内容在抄录中有别,共有三处:援引如下:

第一处,宋克书《子昂兰亭十三跋》中的第一段“兰亭墨本最多,惟定武刻独全右军笔意,比薛绍彭家所拓者,不待聚讼,知为正本也。至元己丑三衢舟中书时安仁镇正月望日。”在《独孤本定武兰亭十三跋》中未见,其内容为鲜于枢的《兰亭》题跋。

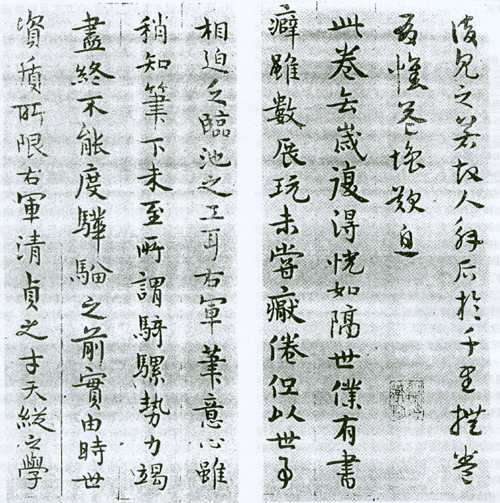

宋克《定武兰亭八跋》局部

第二处,赵孟 《独孤本定武兰亭》十三跋之第五跋在宋克手录中变为“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世,况《兰亭》是右军得意书,学之不已,何患不过人耶!”和“顷闻吴中北禅主,僧名正,号东屏,有《定武兰亭》,是其师晦严照法师所藏,从其借观不可。一旦得此,喜不自胜!独孤之与东屏,贤不肖何如也!廿三日将过吕梁泊舟题”两个部分。

《独孤本定武兰亭》十三跋之第五跋在宋克手录中变为“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世,况《兰亭》是右军得意书,学之不已,何患不过人耶!”和“顷闻吴中北禅主,僧名正,号东屏,有《定武兰亭》,是其师晦严照法师所藏,从其借观不可。一旦得此,喜不自胜!独孤之与东屏,贤不肖何如也!廿三日将过吕梁泊舟题”两个部分。

第三处:赵孟 《独孤本定武兰亭》十三跋之第十二跋和十三跋,宋克手录中未录。

《独孤本定武兰亭》十三跋之第十二跋和十三跋,宋克手录中未录。

[4] 白谦慎先生在《书法丛刊》2000年第3期发表的《杂书卷册和晚明文化生活》一文中指出“杂书卷册”的特点是一件手卷或册页由两种以上的书体随意书写而成,和以书法卷册文字内容的“混杂性”来界定杂书卷册不同。本文此处的说法,延用此说,主要从书体的使用上来界定其“杂书”概念。

[5] 美国普林斯顿大学美术馆藏John Elliott所赠沈粲、沈度书诗卷,其中沈度所录朱熹诗用楷书、章草、草书所作,参见《书法丛刊》2000年第3期上文,关于宋克书法对二沈的影响笔者另文阐述。

(作者为《书法》杂志编辑、南京艺术学院美术学博士生)