说起曾熙,自然会想到他的身世。他是光绪二十九年(1903)的进士,那年他已经43岁了。曾主讲于石鼓书院。民国4年(1915)他55岁时到上海鬻书为生。他居住在上海并有大量的书作流播,使更多的人对他有了认识和了解,又因张大千曾向他学习书法而更为人知。晚年他也作画,这是因为长期与海上画家交往受到影响和感染的结果。

曾熙并没有留下有关书法的专论,它是个碑学书风的实践者。但我们仍然可以从他的作品和片言只语来了解和认识他的书法追求。检视曾熙留下的书迹,我们可以发现其中有大量的临古和碑帖集字作品。临古类书作大致可分为三大类:一类是临写汉代碑刻隶书的作品;第二类是临写南北朝石刻的作品;还有一类是临写钟王楷书的作品。

尽管有记载说:“农髯临摹三代两汉金石文字,名倾海内。”(见马宗霍《书林藻鉴》,以下引用前人的评述,凡未注明出处的均出于此。),实际上我们很少能见到他所临的篆书作品。虽然胡光炜说他“所临《夏承》,波骇涛翻,盘薄宇宙,宋拓明橅,皆成糟粕矣。”又说“农髯先生临《华山》,气象儒雅,殆过曹魏诸碑,何论后来《石台孝经》、《御史台精舍碑》、《山河堰摩崖》也。”,但从可以见到的隶书作品来看,无论临摹、创作,都很明显地受到同是湖南人的何绍基影响,而曾熙对北魏《张玄墓志》的偏爱,我想也跟何绍基有关。何绍基过世那年,曾熙已经13岁了,正是书法的起步期,他应该能见到很多何绍基的书迹。

好友李瑞清说:“农髯先生今之蔡中郎也。中郎为书学祖,髯既通蔡学,复下极钟王,以尽其变。……”。清末民初的碑派书家大多过于崇古,以至于成为一个误区。郑孝胥的书法原从帖入,民国初寓居上海,与曾熙、李瑞清交往甚密,此时他也认为“专习隶书可避俗气。”;“专习篆书可俯视一切。”(转引自《中国书法全集·康有为、梁启超、罗振玉、郑孝胥分卷》:王澄《郑孝胥的书法艺术》)。当然,这种观点并非完全正确,当时低俗的篆隶书作并不少见。汉代蔡邕书迹已无从确考。我们可以看到他所临的钟王楷书,往往将小字放大成大楷,甚至达到二、三十厘米见方。此时的“钟王书”自然已非钟王本来面目,搀入了他自己所理解的隶书和北碑成分。碑书中除了前面已经提到的《张玄墓志》外,他还很喜爱南朝石刻《瘗鹤铭》。在他的楷、行书作中会很自然的带有《张玄墓志》的结体和笔形,而对于《瘗鹤铭》,则多是集联或模拟性作品,此外他还临过其他众多的碑刻字帖。

曾熙评李瑞清:“李仲子于古今无不学,学无不肖,且无不工。其所以过人者,能以隶法穷古人荒寒之境。古之所谓拙也,乃吾仲子之工也,此其所以过人也。……”。曾熙所赞赏的李瑞清书作中的“拙”,自然也是他所追求的。对于这种“拙”的追求,是碑派书家的立场,也正是当时书家“崇古”的原因。清末民初的碑学书家,如吴昌硕、康有为、沈曾植等都对金石的“拙”有自觉的追求,乃至于李叔同早年也是,而徐生翁则把这种趣味推向了一个极致。但追求笔画外观的“拙”,易于将笔画写得圆钝,行笔抖擞,转多折少,忽视行笔的节奏,李与曾都是如此,尤其是他们的大字。这样的书写方法自然难以写好行书,沈曾植曾说:“清道人书恢奇绝世,余尝病其行书无功,道人自亦歉然。……”。沈曾植在表现厚拙的同时运用大量的方尖之笔和翻锋折笔,这是将碑与帖结合成为可能的关键。而行书的疲弱成为当时碑体书家的通病,这也是过于“崇古”所带来的问题。

曾熙有副行书对联,他在边跋上写道:“自宋以来,凡为行书,非假造太傅,即夺胎二王,余此书盖化隶为行,未审素侯视此,为何如耳。”(洪丕谟、蒋频编著,学林出版社出版《古今百家名联欣赏》第150页),从书作来看,只是在用笔上增加了鼓努的动态以及粗细、干湿的变化,偶尔有所牵丝而已,在体势、情趣上与他的楷、隶并无多大不同。由于横向趋势,也难以做到上下贯气,行气往往不通。同时期的康有为则强从北碑作行书,两者虽有不同,但都撇开行书自身体系来书写,代表了当时碑体书家对行书的理解和实践。

“清中期帖学代不乏人,但与碑学相比,不免显得相对较弱;碑学从清中晚期到民国中期(约20年代末)一直标领书坛。民国书家继承了以行书入魏碑的传统,这种被学术界称之为‘魏体行书’的书体,从宋代的陈抟,到赵之谦、康有为,再到于右任,成一大体系,民国期间达到一个新的高度。”(中国美术分类全集《中国现代美术全集·书法 1》:周俊杰《二十世纪前期的中国书法》)。

行书是古代最普遍的实用书体,从王羲之对行书整理成熟以来,一直是占主流的书体,在宋、元两代更是,行草书 构成了帖学的主干。碑学的兴起使帖学走向了边缘,篆、隶、楷大行于世。但在实际生活中行书毕竟是无法摈弃的,碑学书家在自己的日常生活中还是在使用。行草书更易与书家的情性相合,这一点也会在冥冥之中触动一意张扬雄强古拙的碑派书家。碑学书家毕竟不愿丢弃他们的追求而再去学帖,他们在无法真正理解和掌握行草书自身规律的情况下,只能简单地从偏旁结构和牵丝映带的外形上去模拟行书,并自以为自己的行书已成为二王之外又有一法了。“碑体行书”毕竟是以“碑”为“体”的行书,它创造了一种新的形式,并不能很好地体现和反映行书的优势。赵之谦的实践创造了一个高度,于右任以新的高度给予了一个总结,此外更无辉煌。于右任以其才情和学养赋予碑体行书以更多的审美内涵,它轻松率意的笔调毕竟与行书主脉有更多的暗合之处。可惜由于他对行书体系并未深入研究,以及本人兴趣的转移,使这种辉煌仅持续了十年左右。 构成了帖学的主干。碑学的兴起使帖学走向了边缘,篆、隶、楷大行于世。但在实际生活中行书毕竟是无法摈弃的,碑学书家在自己的日常生活中还是在使用。行草书更易与书家的情性相合,这一点也会在冥冥之中触动一意张扬雄强古拙的碑派书家。碑学书家毕竟不愿丢弃他们的追求而再去学帖,他们在无法真正理解和掌握行草书自身规律的情况下,只能简单地从偏旁结构和牵丝映带的外形上去模拟行书,并自以为自己的行书已成为二王之外又有一法了。“碑体行书”毕竟是以“碑”为“体”的行书,它创造了一种新的形式,并不能很好地体现和反映行书的优势。赵之谦的实践创造了一个高度,于右任以新的高度给予了一个总结,此外更无辉煌。于右任以其才情和学养赋予碑体行书以更多的审美内涵,它轻松率意的笔调毕竟与行书主脉有更多的暗合之处。可惜由于他对行书体系并未深入研究,以及本人兴趣的转移,使这种辉煌仅持续了十年左右。

马宗霍认为:“章草不振久矣,虽唐宋大家,亦于此道逊谢。明之宋仲温,略有六朝风度,可谓空谷逸响,然犹从阁帖悟入,未能望皇索之墙也。至曾先生出,知章由隶变,与八分同源,因合分隶以为之,遂尔默契汉矩,奄迈晋规,有清一代,无可位置。……”马宗霍的《书林藻鉴》出版于1935年,距曾熙过世才5年,它对曾的赞许在当时很有代表性。其实曾熙自己所说的行书与马宗霍所说的章草并无二致,实在难以与我们看到的精美率意的汉简章草放到一起。

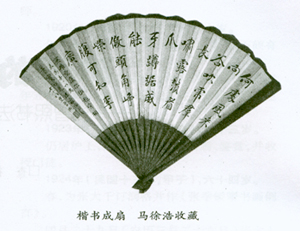

曾熙的小字作品比之大字作品来说刻意的成分少了很多,顺应于毛笔笔性的自然流露也出现了很多,这种轻松的笔调使他的小字楷、行书有了不少清新感(见图《楷书成扇》)。这与他的小字曾临写王羲之《黄庭经》、王献之《洛神赋》等有关,二王的小楷中有很多行书的笔意。马宗霍说:“先生临《黄庭经》,其神安雅,其度冲融,遂觉山阴流风,去人非远。”又说“先生小真书,愈小愈妙。”我们从此件作品的落款来看(见图),确有可观之处,这与其碑体大字形成了强烈的对比,但抖擞之病已入其髓。

与曾熙同时或稍后的书家对于当时的行书已经有所不满,自觉或不自觉地增加了对帖的认识和师法,使碑与帖走向一种融合的倾向,如齐白石、马一浮等书家,更有纯粹倾心于二王帖学一路的沈尹默、白蕉等的实践。在这样的情形下,清代崛起的碑学书风开始走向了它的末路。

(作者为南京艺术学院硕士研究生)

|